Simón, hasta entonces un hombre insignificante, descendió lentamente el monte Calvario, compenetrado de que en adelante su vida ya no sería la misma: el sufrimiento bien aceptado lo había transformado en héroe.

En el momento más trágico de la humanidad surge de entre las brumas del anonimato un hombre, que luego desaparecerá de la misma manera. Sin embargo, gracias a él Cirene, su cuna natal, está inscrita en el gran libro de la Historia.

Los Evangelios dicen de él que se llamaba Simón, que “volvía del campo” y que era “padre de Alejandro y de Rufo” (Mc 15, 21). Probablemente no se diferenciaría en nada de los habitantes de cualquier pueblo: pacífico, preocupado con las pequeñas dificultades de la vida cotidiana. Su monótona y sosegada existencia prenunciaba el irrelevante porvenir de un hombre al que poco o nada le importan los luminosos horizontes del heroísmo de la fe.

Un designio divino flotaba sobre Simón

No obstante, flotaba sobre esta persona un designio divino: el hasta entonces insignificante Simón de Cirene es llamado a una misión que despertaría una santa envidi a en todos los hombres de fe, ser prefigura de numerosas almas elegidas que se manifestarían en los siglos venideros.

|

Esa gran mudanza tuvo lugar un viernes. A decir verdad, para Simón todo empezaría y concluiría ese mismo día: había llegado el momento preparado por la Providencia desde toda la eternidad y a partir de entonces su vida tomaría un nuevo rumbo.

La aurora iluminaba lentas nubes que se movían al capricho del viento. El silencio de la naturaleza presagiaba una inexpresiva mañana de primavera. En su casa, Simón se aprestaba a dar inicio a sus quehaceres diarios. Poco después cogió su cayado y marchó hacia Jerusalén, donde tenía obligaciones que cumplir. Había recorrido tantas veces aquel camino que reconocía cada curva, cada panorama o roca como amigo de infancia.

Sin embargo, mientras se acercaba ese día a Jerusalén se vio asaltado por la sensación de que algo muy anormal e inesperado estaba ocurriendo allí. Cuanto más se adentraba por las calles de la gran ciudad, más intensa se hacía esa inexplicable impresión. ¡Cuán lejos estaba de imaginar que en breve se daría el encuentro de su vida!

“¿Por qué yo y no otro?”

En una esquina, el alboroto de los transeúntes y el vocerío tumultuoso de una muchedumbre atrajeron la curiosidad de Simón. Observó con atención a un hombre que lenta y penosamente avanzaba llevando una pesada cruz, bajo los gritos e injurias del populacho que lo tachaba de criminal. Se trataba, sin duda, de un condenado a muerte.

A cada paso que daba iba aproximándose al lugar donde estaba Simón; éste sentía que su corazón latía con más fuerza y se angustiaba más al ver con tanta intensidad aquello de lo que siempre había huido: el sufrimiento.

Precisamente cuando estaba pasando frente al Cirineo, la extenuación de aquel Varón de Dolores llegó a su auge y cayó bajo el peso de la cruz, dándoles a las duras piedras la oportunidad de besar aquellas llagas dignas de la adoración de la humanidad entera. Allí yacía Él, blanco de las blasfemias de los verdugos empedernidos, teniendo por compañero al abandono, por vestido la púrpura regia de su sangre y por estandarte la cruz.

Simón contemplaba, inerte y aterrorizado, aquel cuadro de extremo dolor. La ruda orden de un soldado romano lo despertó de su estupor:

—¡Eh, tú! Ven a ayudarle.

Intentó escabullirse, pero fue en vano. A una orden tan perentoria era imposible oponerle resistencia. Sangre y miedo, llagas y vergüenza, dolor y humillación: todo lo que nunca ni siquiera había querido oír hablar, ahora le era impuesto de una sola vez. Su interior se rebelaba: “No tengo nada que ver con esto. ¿Por qué yo y no otro?”.

Fortalecido por una mirada lancinante y arrebatadora

Pero los designios de Dios no son los de los hombres. Mientras su alma egoísta se debatía ante tan terrible perspectiva, el Nazareno clavó sus ojos en él con una lancinante mirada. ¡Qué mirada!

|

¡Cuánto dolor, pero también cuánta bondad! ¡Cuánta dilaceración junto a tanta ternura! Aquellos ojos claros y serenos que suplicaban compasión le traspasaron el alma al Cirineo y lo arrebataron de tal manera que su respuesta no se hizo esperar.

Ahí va él con Nuestro Señor Jesucristo camino del Calvario. La cruz le pesa, pero a cada nuevo paso sus fatigas se transforman en inefable alegría. La sangre del Cordero de Dios tiñe de rubro sus manos y purifican su alma, que ahora la siente más blanca que la nieve golpeada por el sol del mediodía.

En medio a los oprobios y escarnios de los fariseos y sus secuaces, Jesús lo fortalecía con nuevas miradas, estimulándolo a avanzar hasta el final. Simón no oyó siquiera una palabra de los labios adorables del Salvador, pero sentía en su corazón, eso sí, al Sagrado Corazón de Jesús que le dirigía palabras de consuelo y gratitud.

María contemplaba en él a todos los cirineos de la Historia

Según San Marcos, “era la hora tercia” cuando Jesús fue crucificado; a la hora nona, “dando un fuerte grito, expiró” (cf. Mc 15, 25-37). El tiempo pasaba y la multitud injuriosa se dispersaba sin prisas. Al pie de la cruz, pocos quedaban.

A cierta distancia, Simón contemplaba el monte Calvario, rememorando meditativamente todo lo que había ocurrido en aquellas inolvidables horas; su imaginación, por así decirlo, proyectaba en su espíritu las escenas del día. La cruz pasó, pero dejó su alma repleta de alegría.

En fin, era hora de volver a casa… También él descendió lentamente la colina, compenetrado, no obstante, de que en adelante su vida ya no sería la misma: el sufrimiento bien aceptado lo había transformado en héroe.

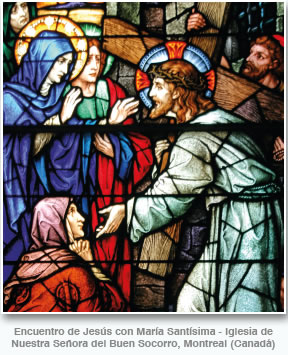

Hasta el final de sus días, la mirada de Jesús, invitándolo a acompañarlo en la vía dolorosa, quedó grabada en el alma de Simón. No sabía, sin embargo, que en aquel bendito día también los maternales ojos de la Santísima Virgen posaban sobre él, implorando a Dios Padre gracias superabundantes para que aceptara todos los sufrimientos que a cada paso su divino Hijo le pidiera.

Pero no sólo eso. En la persona de Simón, María contemplaba todas las almas que, a lo largo de la Historia, serían llamadas a llevar con amor su respetiva cruz, a ser los cirineos de la Santa Iglesia Católica, Cuerpo Místico de Nuestro Señor Jesucristo. Y por todas ellas rezó.

¿Cómo recibimos los sufrimientos enviados por Dios?

Estas consideraciones nos invitan a hacer un examen de conciencia:

Cuando el sufrimiento llama a la puerta de nuestra alma, ¿cómo lo recibimos? ¿Con amor y generosidad, como el Cirineo, o con una mal disfrazada actitud de rebelión contra Dios por habernos enviado dolores y sacrificios? ¿Estamos persuadidos de que el Padre celestial nos hace peregrinar por un camino de cruces para purificarnos, aumentar nuestros méritos y, en consecuencia, nuestra gloria en el Cielo?

Así como el oro es depurado de toda la ganga en el crisol, también nosotros necesitamos pasar por el “crisol” de los dolores y de las humillaciones para ser purificados de la ganga de los pecados e imperfecciones. Por eso siempre debemos recibir bien los sufrimientos enviados por la Providencia, sean del cuerpo, sean del alma. Al fin y al cabo, ¿Aquel que, inocente, se inmoló por nosotros en la cruz no merece recibir de nosotros, pecadores, la ayuda de una cuota insignificante de sufrimientos, en comparación con sus inexpresables padecimientos?

Aceptemos, pues, con el alma llena de amor, todos los sacrificios que se presenten en el camino para subir junto al Señor hasta lo alto de nuestro propio calvario. “¡Ay, pero si no tengo fuerzas para eso!”, exclamará alguien. Es verdad… “Sin mí no podéis hacer nada” (Jn 15, 5), afirmó el divino Maestro. ¡Nada!

Por lo tanto, nadie tiene fuerzas para practicar ni siquiera el menor de los actos de virtud, mucho menos para amar los sufrimientos. Recordemos, no obstante, que éstos nos son enviados por Dios mismo, como el regalo de un padre para sus hijos muy amados, y pidamos las gracias necesarias a aquella que no dudó en sacrificar a su Hijo para nuestra salvación, María Santísima.

Dirijámosle con entera confianza esta oración del Prof. Plinio Corrêa de Oliveira: “¡Madre mía, ayudadme en mi flaqueza, en mi pequeñez, despegadme de lo que de minúsculo y de micro tengo y haced de mí el gran héroe de las grandiosas hazañas a las que Vos me invitáis!”.1

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conversación. São Paulo, 6/2/1989.