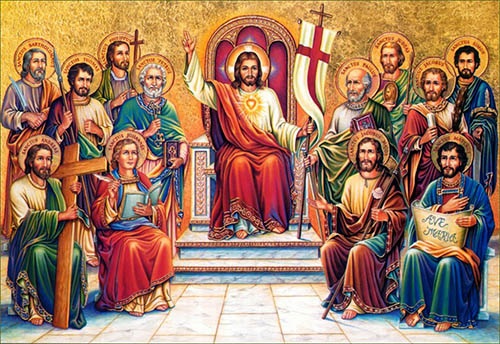

Cada uno de los Apóstoles era único, diferente de los demás. Aunque compartían muchas semejanzas, tenían virtudes primordiales profundamente distintas, por las cuales —según algunos autores— representaban el genio propio de cada una de las doce tribus y, de modo más genérico, el de todos los hombres. El Colegio Apostólico se nos presenta, pues, como una micro‑sociedad paradigmática, síntesis de la humanidad, y constituye el fundamento de la Iglesia simbolizado por el Apocalipsis (cf. Ap 21, 14).

|

En ese conjunto, una de las personalidades más expresivas le correspondió a Santo Tomás, de quien San Juan Evangelista recuerda que era “llamado Dídimo” (Jn 11, 16), del griego Δίδυμος, que significa doble, gemelo o mellizo. Según Alcuino (cf. Catena Aurea. In Ioannem, c. XX, vv. 19‑25), era denominado así a causa de la vacilación de su corazón para creer, pero su apodo también tenía el sentido de abismo, porque penetró en la profundidad de los abismos de Dios. En ese antagonismo de Santo Tomás, entre incredulidad inicial y la posterior confesión, está su demérito y su gloria.

Sus intervenciones en el Evangelio son escasas —y únicamente las relata San Juan—, pero siempre coherentes: pragmático y positivo, a Tomás le gusta saber donde pisa, qué hace y a dónde está siendo llevado (cf. Jn 14, 5). Es el patrón del que, señor de su propia razón, sólo acepta actuar lógicamente… incluso contra la fe, porque ésta empieza donde acaba aquella, como enseña San Agustín. San Juan Crisóstomo observa que Tomás, más tosco que los otros, buscaba la fe por el sentido del tacto, ni siquiera creía en sus propios ojos, pues exige —para creer— poner su mano en el costado de Jesús (cf. Jn 20, 25). El Maestro atiende con clemencia las exigencias de su discípulo, pero antes lo deja esperando ocho días; con ello nos está enseñando que los incrédulos retrasan su aprovechamiento espiritual por su propia culpa. A lo largo de esos días, cuántas insistencias de los Apóstoles y cuántas resistencias de Tomás…

Finalmente, Jesús invita a Dídimo a que compruebe su Resurrección, valiéndose de las mismas palabras usadas por éste para manifestar su duda (cf. Jn 20, 27). De esta manera demuestra su identidad y omnisciencia, pero sobre todo abre el corazón del apóstol incrédulo para que abrace con la determinación de la voluntad lo que su razón le vela. Tomás extrajo el tesoro de la fe del costado mismo del Salvador: el inveterado materialista, tras haber tocado en la sagrada llaga, se convierte en el mejor teólogo al afirmar la doble naturaleza —divina y humana— de Cristo, en una sola Persona. Como comenta San Gregorio Magno, vio la humanidad y proclamó su fe en la divinidad. Dios nos ha querido, y nos quiere, lógicos. La razón es el terreno firme sobre el cual nos apoyamos para subir a la montaña. Sin embargo, no tolera que antepongamos nuestro raciocinio a nuestro amor y a nuestra fe. Cuando el corazón del hombre vuela hacia Dios, la lógica humana no es descartada, sino superada. Y de rodillas, en la cima del más alto monte que ayudó a escalar, se alegra en contemplar esa flecha de fuego que sube a la búsqueda de Dios, rasgando el cielo azul. No puede acompañarla, pero la admira y la venera…