|

|

|

– EVANGELIO –

19 Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: “Paz a vosotros”. 20 Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 21 Jesús repitió: “Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo”. 22 Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo; 23 a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos” (Jn 20, 19-23).

|

COMENTARIO AL EVANGELIO – SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS- Pentecostés, esperanza para el siglo XXI

El instantáneo y radical cambio que experimentaron los Apóstoles el día de Pentecostés hace dos mil años, lanza a raudales una luz sobre las oscuras perspectivas de un siglo que le volvió la espalda a Dios.

I – UNA EFUSIÓN DE FUEGO DIVINO EN LA IGLESIA NACIENTE

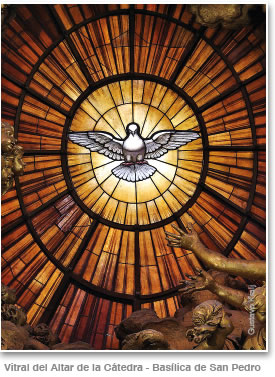

La Solemnidad de Pentecostés, en la que celebramos el descenso del Espíritu Santo sobre María y los Apóstoles, es una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico. Ese acontecimiento le confirió madurez a la Iglesia, porque hasta entonces descansaba en los brazos de la Santísima Virgen, como una niña. Y al igual que había estado presente en el Calvario a los pies de la cruz, como Madre del Señor, en el Cenáculo María estaba como Madre del Cuerpo Místico de Cristo. Al ser Madre de la Cabeza en el Calvario y Madre del Cuerpo en el Cenáculo, deseaba que esa Iglesia, recién nacida, creciera y se desarrollara, a fin de que se volviera apta para ejercer su misión evangelizadora.

Aquel día la Virgen pudo ver cómo esa maduración se produjo en un instante: cuando el Espíritu Santo bajó, en forma de lenguas de fuego, primero sobre Ella y, luego, de Ella hacia todos los Apóstoles, discípulos y Santas Mujeres que se encontraban allí en gran número. A partir de ahí la Iglesia pasó a tener más efusión de santidad, de dones y de gracia y fue instituida en la práctica, con respecto a su acción externa, potencia y expansión. El Cenáculo es el inicio del asombroso crecimiento de la Iglesia, una verdadera explosión evangelizadora.

|

Así comenta el Prof. Plinio Corrêa de Oliveira ese acontecimiento: “A pesar de todo lo que el Señor había hecho hasta entonces por la Iglesia, se podría decir de algún modo —no pretendo hacer una comparación exacta— que la Iglesia antes de Pentecostés era un muñeco de barro, que recibió de Dios un soplo de vida en Pentecostés, con el divino Espíritu Santo. Y entonces todo cambió, todo empezó a cobrar vida y todo comenzó a prender fuego en el mundo, a contagiar el mundo hasta llegar al apogeo de los días de hoy, donde el Evangelio es predicado a todos los pueblos”.1

Un cambio instantáneo y completo

Es evidente que los Apóstoles estaban en gracia de Dios ya desde antes, como lo demuestra el episodio ocurrido en el lavatorio de los pies durante la Última Cena, cuando San Pedro opone resistencia y el divino Maestro le amonesta: “ ‘Si no te lavo, no tienes parte conmigo’. Simón Pedro le dice: ‘Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza’. Jesús le dice: ‘Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios’ ” (Jn 13, 8-10). Sin embargo, la presencia divina tiene grados; altísima condición es el estado de gracia, pero mejor es tener al Espíritu Santo en el alma de una manera tan actuante para que sea colmada de sabiduría y de discernimiento.

Ése fue el desbordamiento de lo sobrenatural que se verificó en Pentecostés, como lo podemos comprobar por la diferencia experimentada en los Apóstoles después de la venida del Espíritu Santo: se volvieron otros; ciertamente, sus fisonomías se transformaron, empezaron a expresarse con un lenguaje más elevado, sus gestos debieron haber cambiado… ¿Por qué? Porque algo había sido obrado en el fondo de sus almas y, ya que el alma es la forma del cuerpo,2 es indudable que dicha consecuencia se hiciera sentir. También alcanzaron ciencia y comprensión, como no poseían en el pasado, según se lo había anunciado Jesús: “el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho” (Jn 14, 26). Recibieron, además, los dones de profecía, de hacer milagros y el don de lenguas, por el cual hablando en su idioma ¡todos los que los escuchaban los entendían en el suyo propio!

El impulso imprescindible para la expansión de la Iglesia

|

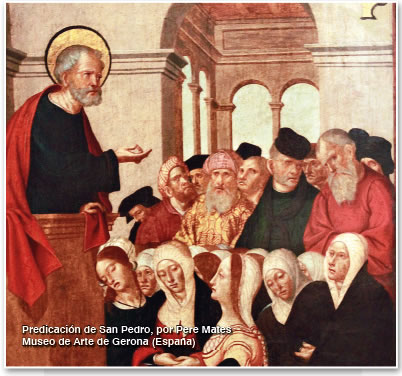

Estamos ante una infusión de gracias, totalmente sui generis, que dio inicio a una nueva etapa para la Iglesia, pues era indispensable que los Apóstoles y discípulos, para que pudieran ejercer la misión de predicar el Evangelio y administrar los sacramentos, de forma que la faz de la tierra fuera penetrada por la Buena Nueva, fueran confirmados en la fe y estuvieran invadidos por una plenitud, un ímpetu de amor. ¡Habían sido inflamados, como bien lo simbolizan las lenguas de fuego! La lengua es signo de comunicación e interlocución, pero en este caso eran lenguas de fuego porque venían encendidas y llenas de luz, es decir, prenunciando que sus palabras conmoverían. Hasta tal punto que, al salir de allí, San Pedro hizo un elocuente sermón en virtud del cual se convirtieron y fueron bautizadas tres mil personas (cf. Hch 2, 41).

He aquí una rápida síntesis de todo lo que el Espíritu Santo trajo a la Iglesia naciente en aquella insuperable ocasión. No obstante, al celebrar este acontecimiento podemos caer en el error de considerarlo un episodio remoto, meramente histórico, sin ninguna relación con nosotros. ¿Pero Pentecostés no sigue derramando, también en nuestros días, su abundante fulgor? Habiendo ya comentado en otras ocasiones la liturgia de esta solemnidad, abordaremos aquí el tema con un enfoque útil para la actualidad.

II – PENTECOSTÉS EN EL SIGLO XXI

Como criaturas humanas que somos, habituados a las cosas sensibles, o sea, a lo que vemos, oímos o palpamos, vivimos mucho más volcados para la materia que propiamente para el espíritu. Por eso tendemos a creer solamente en aquello que es concreto, como el apóstol Santo Tomás que al recibir la noticia de la Resurrección del Señor dijo: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo” (Jn 20, 25). Así somos nosotros: queremos comprobar para creer. Olvidamos, sin embargo, que una vez demostrado un hecho, la razón concluye ante las evidencias y se hace innecesario el creer; por el contrario, la fe es justamente una virtud que nos lleva a creer en aquello que sobrepasa nuestra comprobación, según leemos en las Escrituras: “La fe es […] garantía de lo que no se ve” (Heb 11, 1).

|

Dios es todopoderoso

En este sentido, nos cuesta convencernos de un punto, que es el de la omnipotencia de Dios, aunque lo proclamemos siempre al principio del Credo: “Creo en Dios Padre todopoderoso”. Hasta los Apóstoles se enfrentaron con esta dificultad, como se infiere de aquel pasaje del Evangelio en el cual, habiendo el joven rico preferido conservar sus bienes y no seguir al Maestro, Él les dijo: “Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que entre un rico en el Reino de Dios” (Lc 18, 25). Sorprendidos, los discípulos le preguntaron: “ ‘Entonces, ¿quién se puede salvar?’. Y Él dijo: ‘Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios’ ” (Lc 18, 26-27).

Debemos, por lo tanto, colocarnos ante esta perspectiva: ¡Dios es todopoderoso! ¡Hizo de la nada el universo, una multitud de criaturas! Si, por ejemplo, tenemos la oportunidad de observar a las hormigas que se preparan para el invierno, llevando hojas y alimento para el hormiguero, lo tomamos con toda naturalidad y no reflexionamos que es el Creador quien las sustenta, así como a todos los demás seres: piedras, árboles, insectos… ¡todo!

Nosotros mismos existimos, estamos llenos de vitalidad y somos capaces de leer este texto, porque Dios nos mantiene a cada uno.

Con su poder absoluto modeló un muñeco de barro que artista alguno podría imitar; luego, insufló en su nariz y la figura adquirió vida (cf. Gén 2, 7), gozando de inteligencia, voluntad y sensibilidad, en un cuerpo perfecto. Más aún, además de estar dotado de un alma espiritual, el hombre poseía el estado de gracia con todos los dones sobrenaturales, enriquecidos con los preternaturales, como el don de integridad, que le impedía apetecer el mal, “a menos que se rompiera previamente la armonía resultante de la sujeción de su razón superior a Dios”;3 el don de la inmortalidad, por el cual no moriría, sino que pasaría de esta vida a la otra, el Cielo, sin la dolorosa separación del alma y del cuerpo; el don de ciencia infusa que, en calidad de rey de la Creación, le confería el conocimiento de todas las cosas y de las razones por las cuales Dios las hizo. Cuando los animales hicieron fila delante de Adán para que les diese un nombre (cf. Gén 2, 19-20), él los designó con el título correspondiente a aquello que comprendía la esencia de cada uno: león, tigre, avestruz, hormiga… ¡El primer hombre recibió todas estas maravillas a través de un soplo divino! ¿Por qué? ¡Porque Dios es todopoderoso!

Un plan manchado por el pecado

No obstante, el plan concebido por Dios, al dar existencia al hombre, fue deshecho por el pecado. En consecuencia, Adán perdió el don de integridad, la inmortalidad, la ciencia infusa y… sobre todo, ¡la gracia! A partir de él toda su descendencia nació con la mancha de la culpa original y se fue multiplicando una generación, con algunas excepciones, terriblemente malvada. Sobrevino el Diluvio, la Torre de Babel y una multitud de horrores se acumuló a lo largo de milenios de Historia, donde la decadencia se hacía sentir a cada paso. Por fin, en la plenitud de los tiempos, la humanidad fue redimida por la sangre preciosísima de Nuestro Señor Jesucristo, pero, a pesar de esta restauración, las generaciones que vinieron después de la venida del Mesías, en su mayoría, volvieron la espalda a los méritos infinitos de la Pasión y se hundieron nuevamente en el vicio: “el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron” (Jn 1, 10-11). La propia naturaleza humana se va deteriorando: mientras que en el Antiguo Testamento las personas poseían una gran resistencia física que les permitía vivir cientos de años —como les sucedió a nuestros padres Adán y Eva, o a Matusalén (cf. Gén 5, 5-27)—, actualmente la esperanza de vida del hombre ronda los 75 años.

Además, la fuerza de voluntad y la constitución psíquica sufrieron una significativa degradación. En la sociedad antigua, mucho más orgánica que la de hoy, el equilibrio nervioso y mental era conservado con más firmeza; en nuestros tiempos, a causa de la vida agitada, esa estabilidad ha disminuido. En síntesis, la virtud va desapareciendo de la faz de la tierra, lo bello se está despidiendo del género humano. Así, nos encontramos en una situación dramática, tal vez peor que cuando el Verbo se encarnó para predicar el Evangelio y morir en la cruz.

La actualidad mística de la liturgia

Ahora bien, ¿qué relación tienen estas reflexiones con la Solemnidad de Pentecostés? La consideración de las fiestas litúrgicas no debe ser enfocada como un mero ejercicio de memoria semejante al de alguien que en el aniversario del fallecimiento de algún pariente o amigo, coge una fotografía de éste, la mira, recuerda lo bueno que era y después continúa con sus tareas habituales sin darle más importancia al hecho. Es verdad que en la liturgia cabe, en parte, también el recuerdo, pero hay una actualidad mística que se verifica en el momento de la Santa Misa, que trae una participación real, auténtica y directa en las gracias distribuidas en ese día —hoy, en concreto, la efusión del Espíritu Santo—, porque nos congrega alrededor de Cristo vivo y no constituye únicamente una reminiscencia del período en el que Él estaba en la tierra.

|

Esa es la doctrina de la Iglesia, conforme enseña el Papa Pío XI en la encíclica Quas primas: “para instruir al pueblo en las cosas de la fe y atraerle por medio de ellas a los íntimos goces del espíritu, mucho más eficacia tienen las fiestas anuales de los sagrados misterios que cualesquiera enseñanzas, por autorizadas que sean, del eclesiástico magisterio”.4 Y el Papa Pío XII, en la encíclica Mediator Dei sobre la sagrada liturgia, afirma: “El año litúrgico, alimentado y seguido por la piedad de la Iglesia, no es una representación fría e inerte de cosas que pertenecen a tiempos pasados, ni un simple y desnudo recuerdo de una edad pretérita; sino más bien es Cristo mismo que persevera en su Iglesia y que prosigue aquel camino de inmensa misericordia que inició en esta vida mortal cuando pasaba haciendo el bien (cf. Hch 10, 38), con el bondadosísimo fin de que las almas de los hombres se pongan en contacto con sus misterios y por ellos en cierto modo vivan. Estos misterios que están presentes obran constantemente no de aquel modo incierto y oscuro que suponen algunos escritores modernos, sino tal como nos lo enseña la doctrina católica; ya que según el parecer de los doctores de la Iglesia, son eximios ejemplos de cristiana perfección y fuente de la divina gracia por los méritos y oraciones de Jesucristo, y perduran en nosotros por sus efectos, siendo cada uno de ellos, según su propia índole, causa de nuestra salvación”.5

La Iglesia pide para “hoy” las gracias concedidas en el Cenáculo

No nos es posible penetrar integralmente en todo el significado y sustancia del acontecimiento de Pentecostés, pues está lleno de misterio. En verdad, ¿qué habría sucedido con la Esposa de Cristo si no hubiese descendido el Paráclito sobre los Apóstoles? No nos olvidemos que —digámoslo con todo respeto— durante la Pasión del Señor ellos fueron cobardes, lo abandonaron, desaparecieron, huyeron (cf. Mt 26, 56; Mc 14, 50). Después de la Muerte y Resurrección de Jesús se reunieron de nuevo, deseosos de ver la implantación del reino de Israel sobre todos los pueblos (cf. Hch 1, 6), ¡y no del Reino de los Cielos que el divino Maestro había predicado! Así es la naturaleza humana… incapaz por sí misma de actos sobrenaturales. Quizá la Providencia permitió que fuesen tan pusilánimes para mostrar la distancia que existe entre nuestra condición —de la que tanto nos enorgullecemos a menudo— y la fuerza del Espíritu Santo. En efecto, muchas veces juzgamos que los santos eran personas de una voluntad extraordinaria, gracias a la cual vencían los obstáculos hasta conquistar la corona de la justicia. Pues bien, ningún hombre, por más hábil que sea, alcanza la perfección por su esfuerzo personal; sólo practicará las virtudes establemente si es asistido por el Espíritu Santo. Él es quien santifica a toda la Iglesia, como ocurrió aquella mañana cuando el viento invadió la casa donde estaban y las lenguas de fuego se posaron sobre la cabeza de los Doce y de sus compañeros, como narra la primera lectura (Hch 2, 1-11) de esta solemnidad: ¡de miedosos que eran, se volvieron héroes!

Al rezar la Oración colecta nos encontramos con una petición que goza de prodigiosa eficacia, bastante mayor que todas nuestras oraciones privadas, ya que es una súplica oficial de la Iglesia y, por tanto, tiene audiencia absoluta ante el Altísimo: “Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia, extendida por todas las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y no dejes de realizar hoy, en el corazón de tus fieles, aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica”.6

Nosotros los católicos tenemos el don incomparable de pertenecer al Cuerpo Místico de Cristo y también de recibir al Espíritu Santo por los sacramentos del Bautismo y, sobre todo, de la Confirmación, aunque no tan espectacularmente como lo ocurrido en el Cenáculo. Pero la Iglesia implora que “hoy” sean derramadas copiosamente en los corazones de los fieles por toda la tierra las gracias concedidas en aquella ocasión a los Apóstoles y discípulos y, a fortiori, a María Santísima.

Un diluvio de fuego inundará la tierra

Así, la conmemoración de la venida del Espíritu Santo nos ofrece la solución para todos los problemas del mundo contemporáneo. Muy a propósito escribe San Luis María Grignion de Montfort, en su Oración Abrasada: “El Reino especial de Dios Padre duró hasta el Diluvio y terminó por un diluvio de agua; el Reino de Jesucristo terminó por un diluvio de sangre; pero vuestro Reino, Espíritu del Padre y del Hijo, continúa hasta el presente y será terminado por un diluvio de fuego, de amor y de justicia”.7 El fuego quema, calienta e ilumina; y, más adelante, San Luis Grignion8 añade que también renueva.

|

No es posible que el plan original de Dios para la humanidad no vaya a ser realizado por Él de algún modo. El hombre pecó y, como ya hemos dicho, a causa de su maldad su naturaleza se ha ido deteriorando. Pero prestemos de nuevo atención a la omnipotencia divina, mientras en nuestros oídos resuenan las palabras de Jesús a los Apóstoles: “Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios”. El Señor ha permitido tal decadencia porque tenía como objetivo el dejar patente, por un lado, el fracaso humano y, por otro, la plenitud de su poder. ¿Cómo clarificar la autenticidad de estos dos polos? Para el primero es evidente, ya que se ha visto lo terriblemente débiles que somos. No obstante, ha llegado el momento de presenciar un advenimiento del Espíritu Santo; pues si fue necesario que hubiese su efusión en la Iglesia primitiva para hacerla pasar de la infancia al estado adulto, en nuestros días es indispensable que Él venga para conferir a esta misma Iglesia el esplendor que Nuestro Señor Jesucristo deseó al fundarla y dar a la faz de la tierra un nuevo brillo.

Pentecostés y nuestros días

San Luis Grignion de Montfort es también quien pronostica una era histórica en la cual las almas querrán practicar la virtud de una manera extraordinaria. ¿De dónde vendrá esa fuerza? “Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra”, es lo que pedimos hace dos mil años y lo que cantamos en el salmo responsorial (cf. Sal 103, 30). Sí, todo puede ser renovado, ¡nosotros podemos ser completamente transformados como lo fueron los discípulos! Entonces participaremos, de forma singular, en el descenso del Espíritu Santo sobre María Santísima y los Apóstoles, que hoy celebramos. Debemos afirmarnos en la fe de que para Dios nada es imposible y que está reservando sus gracias más especiales para esta fase de la Historia llamada por tantos santos de “últimos tiempos”.9

“He dicho que eso sucederá especialmente al fin del mundo, y bien pronto, porque el Altísimo con su Santísima Madre deben suscitar grandes santos que excederán tanto más en santidad a la mayor parte de los demás santos, cuanto sobresalen los cedros del Líbano entre los arbustos. […] Pequeños y pobres serán los hijos de la Virgen según el mundo […]; pero, en cambio, serán ricos en gracia de Dios, que María les distribuirá abundantemente; grandes y eminentes en santidad delante de Dios, superiores a toda criatura por su celo audaz, y tan perfectamente asistidos del divino socorro, que con la humildad de su pie y en unión con María, aplastarán la cabeza de la serpiente infernal y harán que Jesucristo triunfe”.10 La humanidad tiene una necesidad vital de esa efusión del divino Espíritu Santo. Y ésa es la razón por la que nos reunimos ardorosamente alrededor del altar, para pedir a la Madre de las madres, Aquella a cuyo amor todos nosotros fuimos entregados por el Hijo desde lo alto de la cruz (cf. Jn 19, 26-27), que, como Madre del Cuerpo Místico, obtenga de su divino Esposo gracias de un mayor fervor, de un mayor consuelo, de una mayor piedad, de una mayor fuerza para enfrentar todos los males, y que venga sin tardar el Paráclito para que la faz de la tierra sea renovada.

1 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferencia. São Paulo, 6/6/1978.

2 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. I, q. 76, a. 1.

3 ROYO MARÍN, OP, Antonio. Dios y su obra. Madrid: BAC, 1963, p. 466.

4 PÍO XI. Quas primas, n.º 20.

5 PÍO XII. Mediator Dei, n.º 205.

6 DOMINGO DE PENTECOSTÉS. Oración Colecta. In: MISAL ROMANO. Texto unificado en lengua española. Edición típica aprobada por la Conferencia Episcopal Española y confirmada por la Congregación para el Culto Divino. 17.ª ed. San Adrián del Besós (Barcelona): Coeditores Litúrgicos, 2001, p. 360.

7 SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT. Prière Embrasée, n.º 16. In: OEuvres Complètes. Paris: Du Seuil, 1966, p. 681.

8 Cf. Ídem, n.º 17, pp. 681-682.

9 Cf. SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT. Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, nos. 55-59. In: OEuvres Complètes, op. cit., pp. 520-522.

10 Ídem, n.º 47; 54, pp. 512-513; 519.