En su empeño por salvar almas, este misionero jesuita abandonó su patria, emprendió arduos viajes, enfrentó dificultades monumentales y, al final, regó con su propia sangre la evangelización de América del Norte.

la cubierta de la galera empezaron a escucharse gritos de pavor, intercalados con el rimbombar de los truenos:

—¡El barco se están hundiendo! ¡Estamos perdidos!

El P. Jogues, que se encontraba arrodillado en su pequeño camarote leyendo el libro de Isaías, oyó aquellos despavoridos clamores e inmediatamente consagró a Dios la embarcación, con sus tripulantes y pasajeros. Subió enseguida y se encontró con una escena de desesperación y confusión.

|

Logró con mucho esfuerzo que todos hicieran silencio y lo escucharan. Atraídos por aquella imponente figura, que despuntaba como una aparición, los viajeros se olvidaron por un instante del miedo. Con voz firme y apaciguadora, el sacerdote empezó por las palabras de Isaías que acababa de leer, invitándoles a pedir perdón por sus pecados. A continuación, tras haberlos preparados de este modo, les dio la absolución sacramental y en ese momento todos se dieron cuenta de que “el estridente viento se había calmado. La tormenta había pasado. Se habían salvado”.1 Y el barco siguió tranquilamente su ruta.

Llenos de admiración, muchos de ellos asociaron la repentina bonanza a la presencia de ese ministro de Dios y se preguntaban, al igual que los Apóstoles en la barca: “¿Pero quién es este? ¡Hasta el viento y el mar le obedecen!” (Mc 4, 41). Otros daban gracias por el milagro más grandioso todavía que, a través de aquellas manos consagradas, se había obrado en sus almas, al ser limpiadas de las manchas del pecado.

Conozcamos, aunque a grandes rasgos, la epopeya de San Isaac Jogues, ese hijo de San Ignacio de Loyola que cruzó dos veces el océano Atlántico, ávido de dar su propia vida por la evangelización de América del Norte.

Temple de misionero

Fue la histórica ciudad de Orleans, marcada por el heroísmo de Santa Juana de Arco, la que lo vio nacer en 1607. Desde el comienzo de su formación religiosa e intelectual, ya sentía el deseo de ser misionero y evangelizar tierras lejanas. Cuando ingresó en el noviciado jesuita de Ruan, soñaba con las misiones en Etiopía o en Japón. Sin embargo, el maestro de novicios, el P. Louis Lalemant, le vaticinó: “No morirás en otro sitio que no sea Canadá”.2

En Ruan hizo los votos de pobreza, castidad y obediencia, en el perpetuo servicio de Dios dentro de la Compañía de Jesús; y poco después lo enviaron al Colegio La Flèche, de Anjou, el centro de enseñanza de los jesuitas más prestigioso de toda Francia, para estudiar Filosofía. Cuando completó el curso lo llamaron de vuelta al colegio de Ruan, donde impartiría clases. Aquí se encontró con algunos hermanos de hábito recién llegados de tierras canadienses. Entre ellos estaban los sacerdotes Gabriel Lalemant, Jean de Brébeuf y Énemond Massé, que le contaron las aventuras y riesgos por los que habían pasado en el Nuevo Mundo. Encantado a la vista de tan amplio campo de apostolado, también ansiaba conquistar almas para Cristo en aquellas regiones distantes e ignotas.

La misión en América del Norte era considerada, en esa época, una de las más difíciles, debido al rigor de su clima, a la precariedad del alojamiento, a las enormes distancias que había que recorrer y, sobre todo, a la ferocidad de los aborígenes: las tribus de los hurones, de los iroqueses o mohawks, de los montañeses o la de los algonquinos.

Los hurones, aunque todavía no habían dejado del todo la vida nómada, ya cultivaban la tierra y daban sus primeros pasos rumbo al sedentarismo, condición indispensable para que pudiera fructificar cualquier apostolado. Mientras que ellos y los algonquinos eran aliados de los franceses, los iroqueses recibían armas e instrucciones de los holandeses e ingleses, los cuales favorecían las rivalidades entre las tribus, creando con eso un gran obstáculo a la evangelización.

El comienzo de una epopeya

Ya ordenado sacerdote, en enero de 1636, y antes de concluir sus estudios complementarios de su formación espiritual en el Colegio Clermont, de París, fue enviado a Canadá, donde llegó en julio de ese mismo año. Así le escribe a su madre al llegar a la aldea misionera de Sainte Marie: “No sé que será el Cielo; lo que sé es que sería difícil sentir una alegría mayor que la que sentí cuando puse los pies en Nueva Francia y celebré la Misa en Quebec en la fiesta de la Visitación”.3

Su contentamiento creció cuando fue designado para el apostolado en Ossossané, región de los hurones, en Trois Rivières. El viaje era penoso y peligroso, pues el único medio de transporte eran las canoas de los aborígenes —que se acercaban a la ciudad para el comercio de pieles— y si éstos se sentían contrariados en alguna cosa, no lo dudaban un instante y abandonaban al pasajero en la selva o lo arrojaban a las aguas del río San Lorenzo.

Finalmente, la larga travesía de dieciocho días transcurrió sin grandes sobresaltos. Esperando su llegada se encontraba el P. Brébeuf, que lo recibió con muestras de fraternal afecto, y sin demora el P. Jogues comenzó sus actividades, dividiendo el tiempo entre el estudio de la lengua indígena, el cuidado de los enfermos y la catequesis.

Habiendo pasado tan sólo cinco días, mientras estaba visitando las aldeas de los alrededores, un cansancio profundo se apoderó de él. Cuarenta y ocho horas más tarde ya estaba con una fiebre altísima: había enfermado de viruela, epidemia que se propagaba tanto entre los misioneros como en los nativos y los dejaba postrados, debido a las pésimas condiciones higiénicas.

Los aborígenes atribuyeron calumniosamente el origen de la enfermedad a los “hombres de negro”, en alusión a la sotana de los jesuitas. Según ellos, sus “palabras mágicas” provocaban la muerte, y “el agua bautismal que derramaban en la cabeza de los niños en peligro de muerte era el veneno que realmente mataba”.4

Los meses iban pasando y las noticias de las bajas en las aldeas eran alarmantes. También en la comunidad misionera los religiosos caían enfermos uno tras otro. Esta fue una de las varias epidemias que “en pocos años redujeron a doce mil una población de treinta mil habitantes”.5

Entonces los jesuitas decidieron hacer una novena de Misas con la intención de parar la campaña difamatoria levantada contra ellos. En el día nono, hubo una calma repentina que maravilló a todos. Y a finales de 1637 la predicación pasó a ser muy bien recibida e incluso admirada, tanto en Ossossané, donde estaba el P. Jean de Brébeuf, como en la misión de Saint Joseph, en Ihonatiria, a donde había sido enviado el P. Isaac Jogues.

Preparación para el martirio

Los resultados de la evangelización, no obstante, eran escasos. En una de la misiones del P. Jogues, ciento veinte catecúmenos fueron bautizados, pero todos estaban en grave riesgo de vida. Solamente en 1637, seis años después de la llegada de los jesuitas a Canadá, el P. Brébeuf había podido bautizar a un adulto con salud.

Aun viendo que la Divina Providencia no premiaba con frutos inmediatos tan arduas actividades de apostolado, los misioneros estaban dispuestos a regar con su propia sangre aquellas tierras. La caridad los había movido a abandonar su patria para emprender viajes y enfrentar monumentales dificultades, a fin de salvar almas, y la llevarían al auge a través del martirio.

Enseña Santo Tomás de Aquino que “el martirio es, entre los demás actos humanos, el más perfecto en su género, como signo de máxima caridad, conforme a las palabras de San Juan: ‘Nadie tiene mayor amor que el dar uno la vida por sus amigos’ ”.6 Siendo, pues, un acto tan sublime y grandioso, no fue de repente que se despertó en nuestro santo la inclinación hacia él. El anhelo de unirse a los sufrimientos de Cristo le inundaba el alma, y así como el P. Brébeuf había hecho el ofrecimiento formal de su vida, “el padre Isaac Jogues había suplicado: ‘Señor, dame a beber abundantemente el cáliz de tu pasión’; y una voz interior le advirtió que su súplica había sido escuchada”.7

A pesar de que no se manifestaba de una manera explícita, la gracia lo venía preparando en su interior para ese altísimo holocausto, como lo narra uno de sus biógrafos: “Se mostraba reacio a revelar cualquiera de las virtudes que practicaba y sólo se persuadió a hablar de las gracias que Dios le había otorgado a causa de las insistentes peticiones del P. Buteux. Fue obligado por este amigo suyo a poner por escrito las visiones con las que Dios le había confortado en momentos difíciles de su vida. Otras intervenciones divinas, fue el propio Buteux quien las dejó registradas; así supo que después de una visión en Sainte Marie —en la cual le fue dicho al P. Jogues: ‘Tu oración ha sido escuchada; hágase como me lo has pedido; sé fuerte y valiente’— Isaac se ofreció a Dios como víctima extraordinaria un centenar de veces al día”.8

Aceptación del ofrecimiento

El ofrecimiento del misionero parecía presto a concretarse cuando, en agosto de 1642, fue capturado por los iroqueses mientras viajaba hacia Quebec por el río San Lorenzo. En el camino al cautiverio, su compañero, el donado René Goupil, en medio de las torturas, le pidió la gracia de emitir los votos religiosos, pues aún no los había hecho por problemas de salud. Y, “en nombre del padre provincial de Francia, el P. Jogues le dio permiso a René para que pronunciara los votos de coadjutor temporal en la Compañía de Jesús”.9

Al llegar a la aldea de Ossernenon, en la región de Nueva York, los sufrimientos y tormentos no hicieron más que aumentar. Movidos por el odio, “los iroqueses golpearon al P. Jogues sin piedad con palos y barras de hierro, le arrancaron la barba y las uñas, le aplastaron las puntas de los dedos y de una cuchillada le cortaron el pulgar de la mano derecha; los niños se divertían aplicándole brasas e hierros incandescentes en su carne. Finalmente, lo colgaron de dos postes con cuerdas muy apretadas en sus muñecas”. 10 Uno de los salvajes, al ver que aún quedaban “dos uñas enteras en una de las manos del P. Jogues, se las arrancó con los dientes”.11 Por la noche lo dejaron tendido en la tierra desnuda, cubierto de heridas y atacado por una infinidad de insectos.

El Hno. Goupil fue asesinado pocas semanas después a golpe de tomahawk, la temida hacha de los aborígenes. El P. Jogues, no obstante, quedó como esclavo de los iroqueses durante trece largos meses más de terrible cautiverio, en el cual sufrió tanto en el cuerpo como en el espíritu, pues las pruebas y las tentaciones lo asaltaban a cada instante. Pensaba que estaba siendo castigado por Dios y temía condenarse eternamente si aquellos tormentos no terminaban pronto.

¿Cómo podía debatirse en tamaña prueba, cuando se encontraba en la inminencia de recibir la gracia que tanto anhelaba? Suele ocurrir con las personas que se ofrecen como víctima que, en el momento de la consumación del holocausto, no relacionan sus sufrimientos con el ofrecimiento que hicieron, y creen que están muriendo por su culpa. Dios permite esto para aumentar sus méritos y, por consiguiente, su gloria en el Cielo.

Una visión profética

Cerca de dos semanas después de la muerte del Hno. Goupil, el P. Jogues había tenido, en sueños, una visión. Regresaba a la aldea de Sainte Marie y, en lugar de viviendas sostenidas por rústicas estacas, se encontró con algo que parecía una ciudad venerablemente antigua, rodeada por fuertes murallas y guarnecida por bellísimas torres. Estupefacto, se preguntaba si estaría realmente en el mismo sitio. Algunos indios conocidos que de allí salían le confirmaron que así era. Entonces cruzó el portón y enseguida se topó con otra puerta, en la cual vio la figura del Cordero inmolado, y grabadas encima de ésta dos letras: “L. N.”, que significaban “Laudent Nomen eius – Alabad su Nombre”.

Quiso seguir adelante, pero un guarda le impidió el paso y le explicó que sólo podía trasponer aquel portal el que ya había sido juzgado. Fue llevado a un bellísimo salón, similar a una sala capitular, donde estaba un hombre mayor, majestuoso y venerable como el Anciano de las Escrituras (cf. Dan 7, 9.13.22). Éste oyó algunas acusaciones hechas por alguien contra el P. Jogues y, sin preguntarle nada al reo, lo azotó tres veces. Sintió un dolor intenso, como los golpes recibidos de los indios feroces, y el santo misionero lo soportó con entera resignación, aunque no entendía lo que estaba pasando.

Finalmente, decía, “mi juez, casi como si estuviera admirado de mi paciencia, dejó de lado la vara con la que me había pegado, me rodeó el cuello con sus brazos apretándome con mucha dulzura, aliviando mi sufrimiento y transmitiéndome una alegría totalmente divina y enteramente inexplicable”.12

La fuerza y la confianza que sacó de esta visión le amenizaron todos sus esfuerzos, trabajos y cruces.

Tregua para la lucha final

Liberado de su cautiverio gracias a la intervención de algunos holandeses que le ayudaron a huir, el P. Jogues volvió a Francia para recuperarse de este casi primer martirio, aunque deseaba haber permanecido en la misión para continuar bautizando, convirtiendo y padeciendo.

|

Cuando llegó a Rennes, ¡estaba irreconocible! Hasta tal punto de que el rector jesuita, que lo había conocido antes de su marcha a Canadá, le preguntó:

—¿Conoció al P. Jogues en Nueva Francia?

—De una manera muy próxima, reverendo padre.

—¿Y trae noticias de él? ¿Aún vive o, como dicen algunos, ha sido quemado por los iroqueses?

—No, padre mío, está vivo. Porque es él mismo el que está aquí delante de usted y le pide que lo bendiga…

Por tener sus dedos mutilados, el heroico misionero estaba canónicamente impedido de celebrar la Santa Misa. Entonces le escribió al Papa Urbano VIII una carta en la que le explicaba los detalles de su situación y le imploraba su autorización para, a pesar de su deficiencia, ofrecer el Santo Sacrificio.

Con vivo interés, el Sumo Pontífice pidió más información sobre el P. Isaac Jogues, su misión en el Nuevo Mundo y todo cuanto había sufrido en su cautiverio entre los iroqueses. Profundamente conmovido por la narración, el Santo Padre exclamó: “Sería vergonzoso que a un mártir de Cristo no se le permitiera beber la sangre de Cristo”.13 Y le concedió la autorización requerida. Mientras subía los escalones del altar, después de veinte meses, “le parecía como si fuera a celebrar de nuevo su primera Misa”.14

Se consuma el holocausto

Estuvo en Francia un corto período para recomponerse de los tormentos padecidos. Su más ardiente deseo, no obstante, era regresar al frente de batalla para continuar su misión de salvar almas y, sobre todo, de sufrir. En el viaje de vuelta a Canadá, en 1644, fue cuando pasó el episodio de la tempestad que narramos al comienzo de estas líneas. A partir de entonces, todos consideraban al P. Jogues, más que nunca, un auténtico hombre de Dios.

Después de dos años de misión en Montreal, recibió en septiembre de 1646 la incumbencia de agenciar un tratado de paz con los iroqueses. A pesar de la natural repugnancia de volver al lugar donde tanto había sido atormentado, no retrocedió, pues no temía sufrir mil y una muertes aquel cuyo único anhelo era hacer todo lo que Dios le pedía.

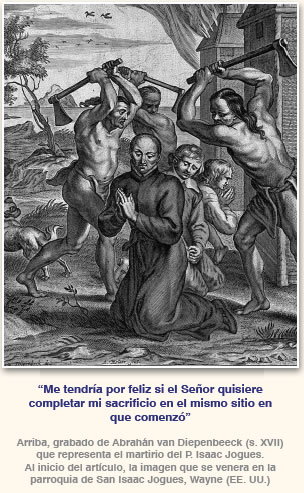

Unas semanas más tarde, aprovechando la transitoria paz alcanzada, el P. Jogues fue elegido para ir, junto con el Hno. Jean de Lalande, a intentar ahora evangelizar a los iroqueses. Al recibir la orden dada por su superior, exclamó jubiloso: “Me tendría por feliz si el Señor quisiere completar mi sacrificio en el mismo sitio en que comenzó”. 15

El 17 de octubre de 1646, al pisar de nuevo Ossernenon, el P. Isaac Jogues fue capturado y cruelmente torturado. Al día siguiente un indio lo mató a golpes de hacha y a continuación lo decapitó. Así se consumaba su holocausto, como sacrificio de agradable olor al Cordero inmolado. Sacrificio este que, unido al de sus hermanos de hábito también martirizados en aquellas rudas tierras, revelarían en los siglos futuros su fecundidad, con el florecimiento de la Iglesia Católica en territorio canadiense.

1 TALBOT, SJ, Francis. Saint among Savages. The Life of St. Isaac Jogues. San Francisco: Ignatius, 2002, p. 353.

2 LALANDE, SJ, Louis. Saint Isaac Jogues. In: LALANDE, SJ, Louis (Dir.). La Compagnie de Jésus. Saints et Bienheureux. Montréal: Le Messager Canadien, 1941, p. 71.

3 ECHANIZ, SJ, Ignacio. Paixão e Glória. História da Companhia de Jesus em corpo e alma. São Paulo: Loyola, 2006, v. II, p. 298.

4 Ídem, p. 299.

5 LEITE, SJ, José (Org.). Santos de cada dia. 3.ª ed. Braga: Apostolado da Oração, 1994, v. III, p. 199.

6 SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. II-II, q. 124, a. 3.

7 PALACIO ATARD, Vicente. Santos Juan de Brébeuf y compañeros. In: ECHEVERRÍA, Lamberto de; LLORCA, SJ, Bernardino; REPETTO BETES, José Luis (Org.). Año Cristiano. Madrid: BAC, 2006, v. X, p. 496.

8 TALBOT, op. cit., p. 361.

9 Ídem, p. 204.

10 ECHANIZ, op. cit., p. 301.

11 LALANDE, op. cit., p. 73.

12 TALBOT, op. cit., p. 259.

13 Ídem, p. 350.

14 Ídem, ibídem.

15 PALACIO ATARD, op. cit., p. 497.