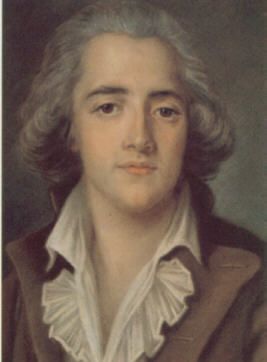

“Jamás había experimentado tanto regocijo. Aquel día me sentí por primera vez un hombre honesto”. Así describe René de Chateaubriand (1768-1848), de la Academia Francesa, los efectos de una buena confesión, hecha en su infancia.

En su célebre libro Memoires d’outre tombe (“Memorias de ultratumba”), el vizconde de Chateaubriand –destacado hombre público y uno de los mayores escritores de la lengua francesa– revela cómo superó una prueba que tantos hombres ya atravesaron, y tantos más pasarán aún. Esta es la historia tal como él mismo la relató:

* * *

El día de mi Primera Comunión se acercaba. Mi piedad parecía sincera y edificaba a todos mis compañeros; mis repetidas mortificaciones causaban preocupación incluso a los profesores.

Tenía como confesor al Superior del seminario, un hombre de cincuenta años, de aspecto severo. Cada vez que me arrodillaba en el tribunal de la penitencia, me interrogaba con ansiedad. Sorprendido con la superficialidad de mis faltas, no sabía cómo conciliar mi turbación con la irrelevancia de los secretos declarados. Y mientras más se acercaba el día de la Pascua, más incómodas se hacían sus preguntas:

–¿Usted no me esconde nada?

–No, Padre, no.

–¿No cometió tal pecado?

–No, Padre, no.

Y siempre:

–No, Padre, no.

Y él me despedía de nuevo, dudando, suspirando, mirándome hasta el fondo del alma; y yo salía de su presencia pálido y desfigurado como un criminal.

Recibiría la absolución el Miércoles Santo. Había pasado la noche del martes al miércoles en fervorosa oración y leyendo, lleno de terror, un libro sobre confesiones sacrílegas. El miércoles, a las tres de la tarde, salimos rumbo al seminario en compañía de nuestros padres.

Al llegar a la iglesia me postré a los pies del sagrario, abstraído, fuera de mí. Cuando me levanté para ir a la sacristía, donde me esperaba el Superior, me temblaban las rodillas. Me hinqué a los pies del sacerdote y recé el “Yo confieso” con una voz tan alterada que casi no pude terminarlo.

–Y bien, ¿no olvidó usted alguna cosa?– me preguntaba el hombre de Dios.

Yo seguía callado.

Su interrogatorio volvía a empezar, y el fatídico “no, Padre, no” se escapó de mi boca.

Él se recogió para pedir consejo a Aquel que otorgó a los apóstoles el poder de atar y desatar las almas, y con gran esfuerzo se preparó para darme la absolución.

Si el cielo hubiera descargado un rayo sobre mí, me habría causado menos pavor. Grité: “¡Todavía no lo dije todo!”

Y el temible juez, delegado de la Justicia Suprema, cuya mirada me inspiraba tanto temor, convertido en el pastor más lleno de dulzura, me abrazaba deshecho en lágrimas:

–Vamos, hijo querido, ¡sea valiente!– me decía.

Jamás había experimentado tanto regocijo. Si me hubieran quitado el peso de una montaña, no me habrían aliviado tanto: ¡sollozaba de alegría! Me atrevo a decir que aquel día me sentí por primera vez un hombre honesto.

Vencida la primera dificultad, el resto fue fácil.

–En fin, ahora está libre de sus pecados gracias a esta confesión valerosa… aunque tardía– añadió el sacerdote.

Y alzando su mano derecha, pronunció la fórmula de la absolución. Esta segunda vez su brazo, lejos de ser amenazante, hacía bajar sobre mi frente el rocío celestial. Me incliné para recibirla y lo que sentía me hacía compartir la alegría de los ángeles. Me levanté y fui a abrazar precipitadamente a mi madre, que me esperaba a los pies del altar.

Ya no parecía el mismo frente a mis profesores y compañeros: caminaba con paso ligero, con la frente en alto, con aire radiante, en el triunfo de un arrepentido.

* * *

A la mañana siguiente, Jueves Santo, día en que la Iglesia rememora la institución del Santísimo Sacramento, Chateaubriand hizo su Primera Comunión.

Lo que sintió su pequeño corazón de niño permanece como un secreto entre Dios y él. Pero podemos afirmar que la presencia de Jesús-Hostia en su alma lo estremeció de amor y felicidad; pues él mismo aseguraría más tarde que, tal como los mártires de antaño, en aquella ocasión habría dado gustoso su vida y su sangre para alabar y honrar al Señor Sacramentado.