La Santísima Trinidad – Tímpano de la abadía de la Santísima Trinidad, Caen (Francia)

Al analizar la obra de la creación, impresiona constatar la exuberancia de la generosidad manifestada por Dios en todo el universo, desde los más pequeños guijarros hasta las criaturas inteligentes, los ángeles y los hombres.

En la naturaleza mineral, lo comprobamos, o bien en la enorme cantidad de granos de arena de los desiertos y las playas, o bien en el incontable número de astros que se pierden de vista en una magnífica noche estrellada, o bien en la abundancia de agua que fluye prodigiosamente sobre la superficie de la tierra. La estructura perfecta del orden mineral se asemeja a una «conversación» en la que unos dependen de otros, se equilibran, se entrelazan y se apoyan.

Este «intercambio de beneficios» entre ellos resulta, a su vez, en una relación con el mundo vegetal, a través del cual el agua, al evaporarse de los océanos y condensarse en nubes, vuelve a caer, irrigando los cultivos; el sol, cuando despunta en el horizonte, calienta e ilumina los bosques; el viento, cuando sopla, fortalece el tallo de las plantas.

Sin embargo, esta ley parece más intensa cuando observamos los vegetales. También entre ellos se establece una como que «comunicación», mediante la cual se protegen y favorecen a los que están justo encima. Los árboles más frondosos benefician a las hierbas que sólo se desarrollan a la sombra; algunas especies fructíferas que producen durante todo el año, para alimentar a innumerables animales…

Y si pasamos a considerar a las criaturas que se mueven, ¡la liberalidad se manifiesta aún más pródiga! Hay muchísimas especies de peces en el fondo del mar, que entre ellas se sustentan, ¡y los hombres ni siquiera las conocen! Hasta los insectos más pequeños parecen ayudarse recíprocamente. ¿Cuál es la «noticia» que una hormiga, por ejemplo, transmite a otra? ¿Y cómo se propaga tan rápido hasta el punto de que todas se organizan para llevar un granito de azúcar al hormiguero, en una verdadera «peregrinación»?

Se diría que en todos los seres reina una «voluntad» de difundir y dar lo que es suyo a los demás. ¿Por qué?

Al Sumo Bien le conviene comunicarse

La razón se encuentra en la propia naturaleza de Dios, que es el Sumo Bien. Siendo absoluto y bastándose a sí mismo, no ha creado por necesidad, sino que, como enseña Santo Tomás,1 le convenía comunicarse en grado máximo, a fin de exteriorizar lo que es y relacionarse con las obras que le pertenecen.

En el orden dispuesto por Él, estableció jerarquías, y ama la «convivencia» entre todos. Las criaturas irracionales son, por lo tanto, espejos variadísimos en los que se refleja la excelencia de Dios, y le dan gloria por el simple hecho de existir. Todo su ser es un permanente cántico de suma elocuencia, aunque mudo, a la belleza, omnipotencia y bondad del Creador.

Dios quiso, no obstante, concederles a los ángeles y a los hombres la participación en su vida divina, con vistas a la suprema felicidad de la eterna convivencia con Él.

Para ello, les dio a los ángeles un diálogo superior, mediante la iluminación de la inteligencia, en «conversaciones» rápidas como el rayo; y para nosotros, los hombres, nos reservó un extraordinario don: la palabra.

Esto nos permite transmitir nuestros sentimientos, observaciones, análisis y experiencias respecto a aquello que ha sido objeto de nuestro encanto y entusiasmo…, en resumen, todo nuestro universo interior. Necesitamos expandir y expresar lo que llevamos en el alma, y ser comprendidos por los demás. Así que, cuando una persona se distingue por su bondad, es en extremo comunicativa, pues su virtud la impulsa constantemente a querer darse a los otros por el simple placer de hacer el bien.

Una carta de Dios a los hombres

Llegamos aquí al punto esencial: tan infinito, indecible e inimaginable es el deseo del Altísimo de darse y hacerse conocer por nosotros, que quiso hablarnos usando el propio lenguaje humano, con el fin de elevarnos a una noción muy exacta de sí mismo.

¿Qué hizo entonces? ¿Cómo se comunicó con nosotros?

El Espíritu Santo sopló en el alma de los profetas y demás escritores sagrados —valiéndose de la inteligencia, el carácter personal y la mentalidad de cada uno, y de acuerdo con las costumbres, la cultura y los géneros literarios vigentes en sus respectivas épocas— para que escribieran lo que Él quisiera transmitirnos.

Algunos Padres y doctores de la Iglesia, como San Antonio, San Atanasio y San Agustín, califican la Sagrada Escritura de carta enviada por el Cielo a los hombres,2 y San Gregorio Magno la llama «una epístola de Dios omnipotente a su criatura».3

Es Dios mismo quien nos ha escrito, aunque indirectamente, demostrando con extraordinaria lógica y cohesión las verdades eternas de nuestra fe, para abrirnos los ojos a realidades que no vemos y enseñarnos a analizarlo todo desde un prisma sobrenatural.

La más alta comunicación de la divinidad

Sin embargo, la comunicación divina con los hombres no podía reducirse a un libro, por muy excelente que fuera. Entonces, ¿el cristianismo sería la religión de la letra? ¿Acaso no es él la adhesión al Dios vivo?

En su inmenso amor por nosotros, el Señor quiso que lo conociéramos más perfectamente en sus tres personas, dándonos una noción clara, real y palpable de quién es Él y poniendo a nuestro alcance el supremo modelo de santidad. Por eso, llevó a cabo el más extraordinario plan de comunicación entre Dios y su criatura: la unión hipostática.

En cierto momento, el Verbo, engendrado desde toda la eternidad por el fecundo pensamiento del Padre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y al asumir figura humana, uniendo la plenitud de la divinidad a nuestra débil naturaleza, mostró de forma precisa y sensible lo que hasta entonces había revelado por escrito.

Conviviendo entre los hombres, la segunda persona de la Santísima Trinidad, causa ejemplar de todo lo creado, nos propuso el patrón para ser perfectos como el Padre celestial (cf. Mt 5, 48), al decir: «Yo y el Padre somos uno» (Jn 10, 30) y «Quien me ha visto a mí ha visto al Padre» (Jn 14, 9). Mirando al Hijo y asemejándonos a Él comprenderemos al Padre y alcanzaremos la máxima perfección, a fin de estar preparados para contemplar la Trinidad eternamente, cuando todos seamos uno con Jesús, en el Padre.

La ley antigua era imperfecta y transitoria, ya que sólo educaba a la humanidad en función de los principios morales, mostrándole sus deberes y enseñándole a evitar el pecado. Pero no confería fuerzas para practicarlos.

Al establecer el régimen de la gracia a través del bautismo y los otros sacramentos, el Señor vino a traer la solución a todos nuestros males, facilitando la práctica de la fe y de las demás virtudes y concediéndonos, por otra parte, las gracias actuales y los dones para vencer las tentaciones y santificarnos.

Unidad de las Escrituras en función de un Arquetipo

He aquí, pues, un principio fundamental: si leemos las Escrituras con ojos de fe, veremos cómo la Divina Providencia ordenó los acontecimientos, con siglos de antelación, para que fueran aprovechados suavemente con vistas a preparar la llegada del Reino de Dios.

Todo comienzo no es aún la realización plena, pero tiene su propio valor, su papel de suma importancia, porque camina hacia el final en función de un Arquetipo.

Así, el Antiguo Testamento es una gran obertura musical compuesta por el Padre para la venida de su Hijo. Las hazañas de los patriarcas y la salida de los israelitas de Egipto hacia la tierra prometida apuntaban al nacimiento, vida, pasión y muerte del Cordero de Dios; los ritos de la sinagoga constituían imágenes de la crucifixión del Señor y de su sacrificio incruento, que es la eucaristía; y la religión de Moisés, David y Salomón prefiguraba la Iglesia Católica Apostólica Romana.

Vemos entonces la historia religiosa de la humanidad dividirse en dos períodos: antes de Cristo y después de Cristo.

La alianza sigue siendo la misma y nunca ha sido revocada. Los que vinieron antes habían permanecido en la expectativa, como dice la Carta a los Hebreos: «Sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos» (11, 13). Nosotros, que hemos alcanzado la realización de la promesa, hemos recibido todos los influjos que trajo la Redención; tenemos la Escritura concluida, la Revelación lista, las profecías cumplidas.

En resumen, el Señor está en el centro de toda la Escritura y mantiene la unidad que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Solamente hay un único Autor de los libros sagrados y de la humanidad de Nuestro Señor Jesucristo: ¡Dios! Si veneramos la palabra escrita, dictada por el Espíritu Santo, también veneramos la Palabra encarnada, el cuerpo del Señor formado en las entrañas de María por el poder del mismo Espíritu. Ésta refleja aquella y aquella se sintetiza en ésta.

Al respecto, San Cesáreo de Arlés se expresó así, evocando un pensamiento de su admirado San Agustín: «La Palabra de Dios no es menos importante que el cuerpo de Cristo. Es más, así como tenemos cuidado, cuando se nos distribuye el cuerpo de Cristo, de no dejar caer nada al suelo, del mismo modo debemos tener igual cuidado de no dejar escapar de nuestro corazón la Palabra de Dios, cuando se nos comunica, pensando o hablando de otra cosa. Porque no será menos culpable quien escucha la Palabra de Dios con negligencia que quien deja caer al suelo, con negligencia, el cuerpo del Señor».4

¿Cómo leer la Sagrada Escritura?

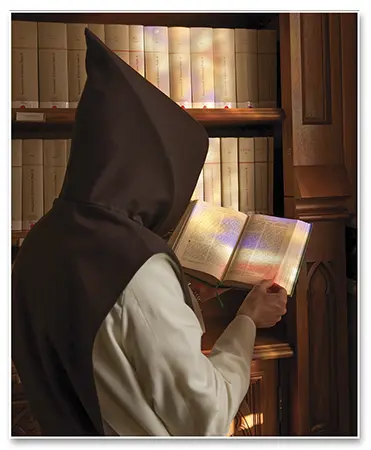

Recordemos cuán útil, e incluso indispensable, es la meditación de la Sagrada Escritura como una de las mejores fuentes de oración, para establecer un coloquio con Dios a través de lo que allí se contiene.

Hay una alianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que acompaña siempre la lectura de la Palabra de Dios —sobre todo los cuatro evangelios, pues éstos contienen la sustancia más llena de luz de todas las Escrituras—, por lo que a veces bastará abrirlas al azar y escoger la primera frase que nos llegue a los ojos, para recibir bendiciones especiales y volvernos más puros.

Sabrá aprovechar mejor la lectura quien lo haga sin la preocupación de comprender o memorizar a toda costa, sino dejando que las impresiones fluyan y saboreando la conversación directa de Dios en lo hondo de su alma, a través de gracias místicas. Más o menos como el que camina por el campo y encuentra piedras preciosas: cuando ve algo que brilla, recoge con naturalidad esa gema o perla y la guarda en su bolsillo.

En ciertas ocasiones, Dios procederá de manera diferente: no bastará la mera lectura, sino que sólo dará gracias para entender algún pasaje que nos parece oscuro cuando sea leído en conjunto, porque quiere que unos enseñen a otros y sean causa de estímulo y progreso para los demás.

Ante todo, debemos leer las Escrituras según la tradición viva de la Iglesia, es decir, enseñada por la predicación de sus ministros que han recibido el carisma y el mandato de guardar la verdad, y sometiendo cualquier interpretación al juicio de aquel que está en la cima de la jerarquía, el Papa, que goza de infalibilidad cuando se pronuncia ex cathedra en materia de fe y moral.

Emociona ver la cohesión absoluta de la doctrina católica, constituyendo un cuerpo único, magnífico y enteramente sólido, en el que no hay posibilidad de error y ante el cual no se puede afirmar algo contrario a lo que enseña toda la Iglesia.

Esto nos da una comprensión vivencial de cuánto ama Dios la convivencia humana y tiene un aprecio extraordinario por la vida comunitaria, como reflejo de esa matriz primera que es la pericóresis de las tres divinas personas, viviendo felices entre sí desde toda la eternidad y para toda la eternidad.

La Virgen aún será revelada

En lo que respecta a la interpretación de las Escrituras, ya se ha estudiado y comentado mucho. A lo largo de los tiempos, la Iglesia ha ido asimilando las explicitudes de los Santos Padres y de los más variados autores —como San Atanasio, San Jerónimo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino y la inmensa pléyade de doctores— y reconociéndolas como doctrina oficial, parte del cuerpo de la Tradición.

Pero puede ser que, según las circunstancias y las necesidades de la época, el Espíritu Santo suscite en la historia almas inspiradas que llamen la atención sobre ciertos aspectos nuevos, haciendo más explícito el sentido de las Escrituras, como ningún exégeta hasta entonces había afirmado.

A la vez, el propio Espíritu Santo —cuya misión es promover el crecimiento de la Iglesia y hacerla cada vez más perfecta y espléndida— difundirá entre los fieles una gracia por la que nazca una apetencia llena de entusiasmo para que esa verdad sea anunciada.

En vista de ello, y como somos muy marianos, no podemos dejar de tratar aquí el papel de la Santísima Virgen en este plan de la Palabra encarnada, ya que Ella es Madre de Dios.

Hemos visto cómo el Padre quiso darnos una experiencia de quién es Él enviando «al mundo a su Unigénito, para que vivamos por medio de Él» (1 Jn 4, 9). Si bien que, al ver a Jesús-Hombre tan fuerte —su voz potente y terrible dominó las tormentas, hizo callar a los demonios y derribó a sus adversarios cuando quisieron arrestarlo—, podríamos pensar que Dios es sólo justicia y severidad.

Además, teniendo en cuenta que la humanidad está compuesta por los géneros masculino y femenino, faltaría algo para comprender mejor, en nuestra racionalidad, quién es Dios.

Monseñor João en abril de 2008

Ha sido misericordioso al señalarnos a su divina Madre, modelo de caridad y afecto, para que, al mirarla, tuviéramos una idea muy exacta de cómo es Dios obrando en su perfección infinita en una pura criatura humana. La inocencia y rectitud excelsas, cuando se presentan en el género femenino como en Nuestra Señora, arrebatan enteramente. La Santísima Virgen, por tanto, constituye para nosotros un peldaño para llegar con más seguridad a Nuestro Señor Jesucristo y comprender su bondad. No podemos considerar a María sin Jesús, y tampoco es conveniente considerar a Jesús sin María.

Pero parece que el mayor secreto de Nuestra Señora aún no se ha conocido en profundidad en estos veinte siglos de historia de la Iglesia. En mi opinión personal —aunque dispuesto a aceptar el pronunciamiento de la Iglesia sobre este asunto, como en cualquier otro ámbito— creo que Jesús quiso reservar el privilegio de revelar a su Madre para una era histórica que será la más esplendorosa antes del fin del mundo.5

¿Por qué la ha mantenido oculta durante tanto tiempo?

Hay muchas razones, pero quizá una de ellas sea la siguiente. Habiendo caído los hombres por orgullo, era necesario que hubiera un extraordinario ejemplo de humildad, para que luego fuera proclamado: sólo los que se humillan serán enaltecidos (cf. Lc 1, 52; 14, 11). La propia Virgen Santísima debió implorarle a su divino Hijo que no la nombrara, y Él le aceptó esa petición durante dos mil años.

Pero llegará el día en que se establecerán las bases de una civilización que nacerá del triunfo de su Inmaculado Corazón. Y las dos figuras de Jesús y María completarán enteramente una idea bien enfocada para que alcancemos el conocimiento más pleno posible de Dios en esta tierra.

Fragmentos de exposiciones orales

pronunciadas entre 1992 y 2007.

Notas

1 Cf. Santo Tomás de Aquino. Suma contra los gentiles. L. III, c. 24, n.º 6.

2 Cf. Cornelio a Lápide. «Commentaria in II Epist. S. Petri». In: Commentarii in Sacram Scripturam. Lugduni: Pelagaud et Lesne, 1840, t. x, p. 766.

3 San Gregorio Magno. Epistolarum. L. IV, Epístola 31: PL 77, 706.

4 San Cesáreo de Arles. Sermo LXXVIII, n.º 2: CCSL 103, 323-324.

5 Cf. San Luis María Grignion de Montfort. «Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge», n.º 50. In: Œuvres Complètes. Paris: Du Seuil, 1966, pp. 515-516.