Uno de los mayores tormentos de nuestro Salvador en la cruz, más sensible que los dolores corporales, es ver a su Madre sumergida en un mar de sufrimientos. A la que amaba más que a todas las criaturas juntas, a la mejor de todas las madres, compañera fidelísima de sus correrías y trabajos, y la que, inocentísima como era, no merecía sufrir en absoluto lo que padecía.

San Juan Eudes

Los dolores que el Corazón adorable de nuestro Salvador soportó al ver a susantísima Madre sumergida en un mar de tribulaciones en el tiempo de su pasión son inexplicables e inconcebibles. Una vez que la bienaventurada Virgen fue Madre de nuestro redentor, soportó incesantemente un combate de amor en su Corazón. Porque conociendo que era la voluntad de Dios que su amado Hijo sufriera y muriera por la salvación de las almas, el amor muy ardiente que tenía a esta divina voluntad y a las almas la ponía en entera sumisión al querer de Dios; y el amor inconcebible de Madre a su queridísimo Hijo, le causaba dolores indecibles a vista de los tormentos que había de sufrir para rescatar el mundo.

Llegado el día de su pasión, creen los santos, que a juzgar por el amor y obediencia con que siempre se conducía con su santísima Madre y conforme a la bondad que tiene de consolar a sus amigos en las aflicciones, antes de dar comienzo, a sus sufrimientos, se despidió de su Madre queridísima. A fin de hacerlo por obediencia tanto a la voluntad de su Padre como a la de su Madre, que era la misma voluntad, le pidió licencia para ejecutar la orden de su Padre. Le dijo que era voluntad de su Padre que le acompañase al pie de la cruz y envolviese su cuerpo, cuando muriera, en un lienzo, para depositarlo en el sepulcro; le dio orden de lo que tenía qué hacer y dónde había de estar hasta su resurrección.

Es igualmente creíble que le dio a conocer lo que él iba a sufrir para prepararla y disponerla a que lo acompañara espiritual y corporalmente en sus sufrimientos.

Y como los dolores interiores de ambos eran indecibles, no se los declararon solo con palabras. Sus ojos y sus corazones se comprendían y comunicaban recíprocamente. Pero el perfectísimo amor recíproco y la entera conformidad que tenían a la voluntad divina, no permitían que hubiese imperfección alguna en sus sentimientos naturales. Siendo el Salvador el Hijo único de María, sentía mucho sus dolores, pero como era su Dios, la fortificaba en la mayor desolación que jamás ha habido. La consolaba con divinas palabras que ella escuchaba y conservaba cuidadosamente en su Corazón y con nuevas gracias que continuamente derramaba en su alma, a fin de que pudiese soportar y vencer los violentísimos dolores que le estaban preparados. Eran tan grandes estos dolores, que, si le hubiera sido posible y conveniente sufrir en lugar de su Hijo, le hubiera sido más soportable que el verlo padecer y le hubiera sido más dulce dar su vida por él que verlo soportar suplicios tan atroces. Pero, no habiendo dispuesto Dios de otra manera, ella ofreció su Corazón y Jesús dio su cuerpo, a fin de que cada uno sufriese lo que Dios había ordenado. María había de sufrir todos los tormentos de su Hijo en la parte más sensible que es su Corazón y Jesús había de soportar en su cuerpo sufrimientos inexplicables, y en su Corazón los de su santa Madre que eran inconcebibles.

Despidiose el Salvador de su santísima Madre y fue a sumergirse en el océano inmenso de sus dolores y su desolada Madre, en continua oración, lo acompañó interiormente, de suerte que en este triste día comenzaron para ella las plegarias, las lágrimas, las agonías interiores y, con perfectísima sumisión a la divina voluntad, repetía con su Hijo, en el fondo de su Corazón: «Padre, no se haga mi voluntad, sino la vuestra».

La noche en que los judíos prendieron a nuestro redentor en el Huerto de los Olivos, le condujeron atado a casa de Anás y luego a la de Caifás, donde se hartaron de burlarse de él y de ultrajarle de mil maneras. Hasta el amanecer quedó Jesús en aquella prisión, después de que todos se hubieron ido a casa. También san Juan Evangelista marchó de allí sea por orden de nuestro Señor, sea por divina inspiración y fue a dar cuenta a la santísima Virgen de lo ocurrido. ¡Oh, Dios mío, qué lamentos, tristezas y dolores se cruzaron entre la Madre de Jesús y el discípulo amado, mientras este contaba y ella escuchaba los acontecimientos!

En verdad, los sentimientos y angustias de ambos fueron tales, que cuanto se diga es nada en comparación de la realidad. Más decían con el corazón que con los labios, más con sus lágrimas que con discursos, en especial la bendita Virgen, puesto que su grandísima modestia, impidiéndole palabra alguna inconsiderada, hacía sufrir su Corazón lo que nadie puede imaginar.

A llegar el tiempo de buscar y acompañar a su Hijo en los tormentos, sale de su casa al despuntar el día, silenciosa como el Cordero divino, muda como oveja va regando el camino con sus lágrimas y de su Corazón se elevan al cielo ardientes suspiros. Acompáñenla en adelante en sus dolores sus devotos, caminando por la vía del dolor.

En medio de ultrajes e ignominias los judíos conducen al salvador a casa de Pilatos y de Herodes.

A causa de la multitud y del alboroto del pueblo su Madre no logra verlo hasta que es mostrado a la muchedumbre flagelado y coronado de espinas. Entonces su Corazón sufrió dolores inmensos y sus ojos derramaron torrentes de lágrimas (Lc. 2, 18) al oír las voces del populacho, el tumulto de la ciudad, las injurias que los judíos vomitaban contra su Hijo, las afrentas que le hacían, las blasfemias que proferían contra él. Mas como había puesto todo su amor en él, aunque su presencia fuese lo que más la debía afligir, era, no obstante, lo que deseaba por encima de todo. El amor llega a estos extremos, soporta menos

la ausencia del amado que el dolor, por grande que sea, que su presencia le hace sufrir. Entre tales amarguras e inimaginables angustias, esta santa oveja suspira por la vista del divino Cordero. Al fin lo vio todo desgarrado por los azotes, su cabeza atravesada por crueles espinas, su adorable rostro amoratado, hinchado, cubierto de sangre y de salivazos, con una cuerda al cuello, las manos atadas, un cetro de caña en la mano y vestido con túnica de burla. Sabe él que allí está su Madre dolorosa, conoce ella que su divina Majestad ve los sentimientos de su Corazón traspasado por dolores no menores a los soportados por él en su cuerpo.

Oye los falsos testimonios contra él y cómo es pospuesto a Barrabás, ladrón y homicida.

Oye miles de voces que clamaban llenas de furor: quítalo, quítalo, crucifícalo, crucifícalo (Jn. 19, 15). Escucha la cruel e injusta sentencia de muerte contra el autor de la vida, ve la cruz en la que se lo van a crucificar y cómo marcha hacia el calvario cargándola sobre sus espaldas. Siguiendo las huellas de su Jesús, lava con lágrimas el camino ensangrentado por su hijo. También soportaba en su Corazón cruz tan dolorosa como la que llevaba él en sus hombros.

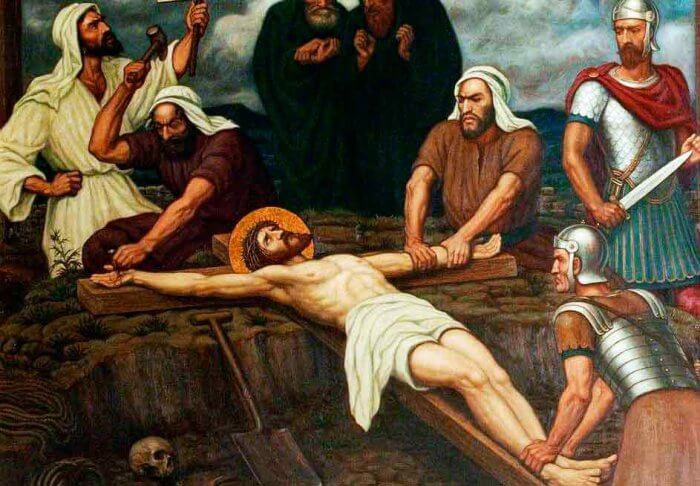

En el calvario las santas mujeres se esfuerzan por consolarla, a imitación de su dulce Cordero, enmudece y sufre inconcebibles dolores. Oye los martillazos que los verdugos descargan sobre los clavos con los cuales sujetan a su Hijo en la cruz. Al ver al que amaba infinitamente más que a sí misma, pendiente de la cruz entre tantos y tan crueles dolores, sin poder prestarle el menor alivio, cae en brazos de los que la acompañaban. Era tanta su debilidad después de velar toda la noche, de haber llorado tanto y sin tomar alimento alguno que pudiera sostenerla. Entonces, sécanse las lágrimas, pierde el color, estremecida de dolor; no tiene más reactivo que las lágrimas de sus compañeros, hasta que su Hijo le da de nuevo fuerzas para que le acompañe hasta la muerte.

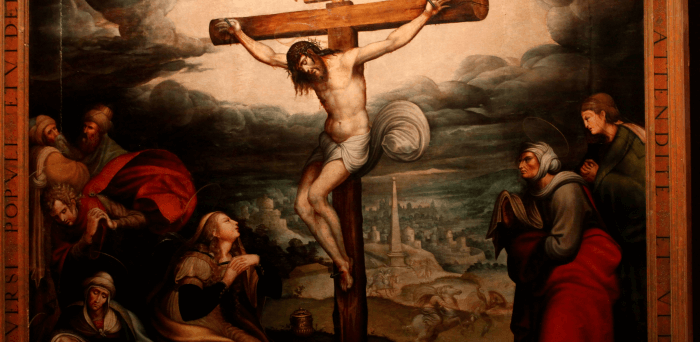

De nuevo bañada por ríos de lágrimas, sufre martirios de dolores a la vista de su Hijo y su Dios pendiente de la cruz. Sin embargo, en su alma, hace ante Dios oficio de medianera por los pecadores, coopera con el redentor a su salvación y ofrece por ellos al eterno Padre, su sangre, sufrimientos y muerte, con deseo ardentísimo de su eterna felicidad. El indecible amor que tiene a su querido Hijo, le hace temer verle expirar y morir, pero a la vez la llena de dolor el que sus tormentos duren tanto que sólo con la muerte vayan a terminar. Desea que el eterno Padre mitigue el rigor de sus tormentos, pero quiere conformarse enteramente a todo su querer. Y así, el amor divino hace nacer en su Corazón contrarios deseos y sentimientos, que le hacen sufrir inexplicables dolores.

La bendita Oveja y el divino Cordero, se miran y entienden y comunican sus dolores solamente comprendidos por estos dos Corazones de Hijo y Madre, que, amándose mutuamente en perfección, sufren a una estos crueles tormentos. Y siendo el mutuo amor la medida de sus dolores, los que los consideran están tan lejos de poder comprenderlos cuanto de entender el amor de tal Hijo a tal Madre y recíprocamente.

Los dolores de la Santísima Virgen aumentan y se renuevan continuamente con los ultrajes y tormentos que los judíos ocasionan a su Hijo.

Qué dolor, al oírle decir: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado»? (Mt. 27, 46). Qué dolor al ver que le dan hiel y vinagre en su ardiente sed. Sobre todo, qué dolor al verlo morir en un patíbulo entre dos malhechores. Qué dolor al ver traspasar su Corazón con una lanza. Qué dolor, cuando le recibe en sus brazos. Con qué dolor se retira a su casa a esperar su resurrección. Oh, de cuán buena gana hubiera sufrido esta divina Virgen todos los dolores de su Hijo, ¡antes que vérselos sufrir a él!

Al acompañar los corazones de quienes se esfuerzan por imitar a su divino Padre y a su bondadosísima Madre, es obra de perfecta caridad hacerles soportar con gusto sus propias aflicciones y sentir vivamente las de los demás, de suerte que les es más fácil soportarlas que verlas padecer por los demás.

Es lo que el salvador hizo durante su vida terrena y especialmente en su pasión.

En efecto, sabiendo que Judas le había vendido demostró mayor sentimiento por su condenación que por los tormentos que por su traición tenía que sufrir, al decir mejor le hubiera sido no haber nacido, si había de condenarse.

De igual manera, a las mujeres que lloraban en pos de él camino del calvario, les hizo ver cuánto más sensibles le eran las tribulaciones de ellas y las de la ciudad de Jerusalén que lo que estaba padeciendo con la cruz a cuestas. Hijas de Jerusalén, les dice, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos porque tiempo vendrá en que se diga: dichosas las que son estériles y dichosos los senos que no han dado a luz y los pechos que no han alimentado (Lc. 23, 28-29).

Clavado en la cruz, olvidándose de sus propios tormentos, hace ver que las necesidades de los pecadores le son más sensibles que sus dolores, al decir a su Padre que les perdone. Es que el amor a sus criaturas le hace sentir más los males de ellas que los propios.

De aquí que uno de los mayores tormentos de nuestro Salvador en la cruz, más sensible que los dolores corporales, es ver a su Madre sumergida en un mar de sufrimientos. A la que amaba más que a todas las criaturas juntas, a la mejor de todas las madres, compañera fidelísima de sus correrías y trabajos, y la que, inocentísima como era, no merecía sufrir en absoluto lo que padecía, por falta alguna que hubiese cometido. Madre tan amante de su Hijo como no han sido ni serán jamás los corazones todos de los ángeles y santos, sufre tormentos sin igual.