Una vez llegó a mis manos un artículo de periódico cuyo tema era la soledad. Se trataba de un reportaje acerca de un hombre con una fisonomía poco acogedora, que describía sus preferencias y estilos, afirmando tener tanto gusto por el aislamiento completo que había optado por no casarse, porque le horrorizaba la vida en común. Llevaba una existencia a solas, enteramente cerrado en sí mismo; no se interesaba por los demás y se molestaba cuando alguien entraba en su casa y tocaba sus objetos…

Leyendo tales afirmaciones me acordé enseguida de Dña. Lucilia. ¡Qué extremo opuesto! A sus 92 años se preocupaba por las personas que iban a visitar a su hijo, pues a menudo tenían que esperar a ser atendidas. Entonces, a fin de evitar que se angustiaran por el retraso, los invitaba al salón para hacerles un poco de compañía y así amenizarles la espera.

¿Dónde reside la diferencia entre estos dos tipos de almas?

«El pintor», de Aleksey Mikhailovich Korin – Galería Tretyakov, Moscú

Dos posturas de alma ante el dolor

Cuando analizamos su actitud hacia el prójimo, percibimos que existen dos posturas distintas ante el dolor. La primera es la de quien evitó la cruz, porque la consideraba indeseable, y se aferró al disfrute de la vida, buscando para sí mismo solamente lo más placentero; es decir, un egoísta. La segunda, por el contrario, es la de quien había abrazado la cruz con vistas al bien del prójimo. Podía ser que un día Dña. Lucilia se sintiera mal o que no hubiera dormido por la noche y quisiera estar recogida; pero se esforzaba por darse a los demás por completo, pues los amaba como a sí misma.

¡Ay de aquellos que son insensibles a las miserias y necesidades de sus semejantes y pretenden escapar del sufrimiento que han de afrontar! Si viven en paz, se engañan; y el engaño será su castigo. Tarde o temprano la cruz, cada vez más grande, los perseguirá y acabarán cargando en su caminar con otra mayor que la que les correspondía. Y después de pasarse la vida entre sinsabores y seudoalegrías, lo más probable es que vayan al lugar del eterno sufrimiento, donde todo es amargura y loca frustración.

Sin embargo, alguien podría plantear la siguiente duda: ¿bastará haber gozado de cierto bienestar en este mundo o de una gran consideración ante los demás para ser merecedor de un castigo infinito?

No. El problema no es tener posesiones o una buena condición. La riqueza, la abundancia, la carrera, la alegría, el prestigio o la admiración ajena no son, en sí, elementos de condenación, sino, al contrario, dones de Dios, los cuales encajan perfectamente incluso en la vida de un santo. El error reside en la manera en la que una persona los aprecia y en la intención con la que los busca.

Los voluptuosos, llenos de orgullo y sensualidad, que practican la injusticia y viven en el goce permanente, despreciando las leyes y rebelándose contra Dios, éstos son los que se convierten en reos de maldición, según las palabras del Señor en el Evangelio: «¡Ay de vosotros, los ricos!… ¡Ay de vosotros, los que estáis saciados!… ¡Ay de los que ahora reís!… ¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros!…» (Lc 6, 24-26). Voluntaria y a sabiendas, sacrificaron en el altar de los lucros terrenales todos los bienes eternos que recibirían en la patria celestial.

Aquellos, no obstante, que aceptan el dolor de modo consciente y claro, con buena disposición de alma, encuentran el secreto para penetrar en el alma de Nuestro Señor Jesucristo y, cada vez que pasan por algún sufrimiento, saben que están más unidos a Él.

Beneficios del sufrimiento

Ahora bien, cabe preguntarse por qué el dolor es tan necesario. Una de las razones es que, sin él, la criatura olvida fácilmente su contingencia y se encierra en sí misma.

Muchas, muchísimas personas que disfrutan de una vida llena de satisfacciones y delicias —sobre todo en el mundo moderno, dotado de máquinas que funcionan espléndidamente e inmerso en el ambiente enteramente colorido de las tramas cinematográficas y de la mentalidad del happy end— se acostumbran a la idea de que todo marcha de la mejor manera posible y van tendiendo a considerarse dioses.

Es lo que ocurrió con los ángeles malos, que quisieron apoderarse del trono del Altísimo inmediatamente después de su creación (cf. Is 14, 13-14), y también con nuestros primeros padres, cuando desearon ser como dioses (cf. Gén 3, 5).

Otra razón por la que la Providencia permite que seamos puestos a prueba es para que no lleguemos a caer en el relativismo y la negligencia por falta de vigilancia. Ya que estamos en una tierra de exilio, donde debemos practicar las virtudes con fortaleza, Dios quiere que nos convirtamos en firmes batalladores, para darnos más méritos.

En los Evangelios encontramos algunos episodios que sirven de lección en este sentido.

Monseñor João en 1997

Los acicates del dolor

San Mateo narra que, estando Jesús a la mesa con publicanos y pecadores, se presentó el jefe de la sinagoga en el salón del banquete para hablar con Él (cf. Mt 9, 18). Ahora bien, sabemos que a los ojos de los fariseos, estrictos formalistas, mezclarse con pecadores era algo ignominioso, y reprochaban al Señor y a los Apóstoles que comieran con gente así.

¿Qué movía a este hombre de elevada condición, cuyo oficio era instruir al pueblo en el respeto a la ley, a desafiar a la opinión pública y buscar al divino Maestro en tales circunstancias? ¿No podrían los fariseos —¡sus propios subordinados!— acusarlo de transgredir las costumbres y las prohibiciones morales? ¿No debía haberse quedado en la puerta y, con la autoridad que le confería su elevado título de prestigio, enviar a un criado a Jesús para pedirle que saliera? Se enfrentó a su entorno y tuvo un diálogo con el Señor en el salón del banquete. ¿Por qué? Porque su corazón estaba traspasado por una cruel aflicción: su única hija, una niña de 12 años a quien amaba, se estaba muriendo.

Es innegable que poseía una fe incipiente y que la fama de los numerosos milagros del Salvador, su luminosa santidad y su atrayente bondad lo habían tocado internamente. Pero fue la tormenta y la prueba las que solidificaron la confianza en su alma y le hicieron superar sus escrúpulos. Si no hubiera pasado por esa vicisitud, no se habría postrado ante el Señor y suplicado: «Ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá». La desgracia le hizo el beneficio de quitarle las escamas de sus ojos y abrirlos.

Un poco más adelante encontramos en el Evangelio la escena de la hemorroísa que llevaba doce años enferma y obtuvo del Señor una curación súbita (cf. Mt 9, 20-22). El magnífico acto de fe practicado por ella marcó la historia y beneficiará a la humanidad hasta el fin del mundo.

Esa mujer, que adoptó una actitud tan excelente, ¿se habría abierto paso a codazos entre la multitud y escabullido en medio de aquella gente, pasando por la tensión de tener que ocultar su humillante situación, según los conceptos de la época, si no fuera por el mal que la torturaba? ¿Habría tocado la capa del gran Taumaturgo con un ímpetu desconocido, misterioso, casi incomprensible, que sólo el dolor, el sufrimiento y la contingencia inspiran?

En ella, como en el caso del jefe de la sinagoga, se sumaban dos valores: por un lado, la necesidad y la angustia; por otro, la fe, la esperanza y la caridad. No obstante, cuando éstas son volubles e imperfectas, no queda otro recurso: son necesarios los acicates del dolor para ponerlas en movimiento.

El sufrimiento nos lleva a buscar a Dios

Con estos dos ejemplos comprendemos en profundidad el papel de suma importancia que el sufrimiento desempeña en la vida. El dolor corrige los pensamientos taimados, modifica los preconceptos y los criterios erróneos; libera al alma del amor propio y de los falsos puntos de honor; disipa la ira y el rencor, adecuando el espíritu en consonancia con el objetivo verdadero. El dolor ilumina al hombre para que sea consciente —e incluso se convenza— de su debilidad; le hace humilde y le ayuda a adquirir seriedad.

¡Qué admirable es la sabiduría de Dios en el curso de los acontecimientos! ¡Cuánto beneficio ha hecho el dolor sobre la faz de la tierra! ¡Cuántas gracias no se han obtenido a causa de él! ¡Cuántas veces los oscuros rasgos de un fracaso bien aceptado se han transformado en doradas luces! ¡Y cuántas veces las frías losas de una catedral, de una iglesia o de un oratorio han sido calentadas por las rodillas de los que sufren! Si no hubiera padecimientos, estas piedras serían frecuentadas sólo de vez en cuando, con una rápida genuflexión…

El dolor es un huésped bendito, un elemento de amistad, un don de Dios a través del cual Él nos visita a menudo. Hace que el hombre hinque las rodillas y permanezca ahí, implorando ahí, volviéndose al Señor ahí, uniéndose a Él ahí. El dolor ayuda a la criatura a elevar las manos en busca del Creador y juntarlas para pedirle que la arranque de su insuficiencia y la conduzca a donde el perfecto amor la llevaría.

Un medio para probar nuestro amor

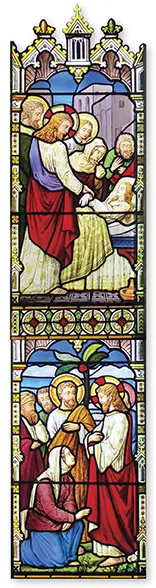

El sufrimiento tiene un papel esencial en la vida del hombre, porque, además de purificarlo, hace que busque a su Creador La resurrección de la hija de Jairo y la curación de la hemorroísa – Iglesia de San Andrés, Nuthurst (Inglaterra)

Aquí encontramos una razón más para que Dios nos envíe pruebas: darnos la oportunidad de mostrarle con actos y gestos concretos, practicados con desapego y total desinterés, que le amamos de verdad.

El amor está por encima de todo; más fuerte que el dolor. Un gran amor vale más que un gran dolor.

Nuestro amor debe ser tal que las enfermedades, los reveses de la fortuna, las calumnias, los malos tratos, el trabajo excesivo, los disgustos y contratiempos en las obras de apostolado, las ingratitudes, las arideces espirituales…, en fin, todos los sacrificios que nos mande la mano de la Providencia, los recibamos de buen grado, con coraje y grandeza de ánimo, porque así nuestra intimidad y unión de alma con Nuestro Señor Jesucristo crecerá y se acrisolará nuestro entusiasmo y fervor.

He ahí el pilar de nuestra vida interior: una renuncia completa, llena de felicidad; un tormento delicioso; drama y ventura entrelazados, avivándose uno al otro en vez de excluirse. Pues lo que importa es tener ese amor, sabiendo consultar, ante todo y en todas las circunstancias, los intereses divinos por encima de nuestros caprichos y preferencias, dispuestos a dejarnos crucificar, si fuera necesario. Teniendo amor, nada nos faltará y conquistaremos la gloria.

El Hijo sufrió porque el Padre quería darle toda la gloria

En primer lugar, hemos de tener presente el ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo. Durante su vida terrena encontró entre el pueblo judío una completa falta de respuesta al anuncio del Reino de Dios, que más tarde culminaría con la pasión.

En este supremo trance se enfrentó a los dolores de la flagelación, de la coronación de espinas y de la perforación de los clavos. Fue convertido en un gusano, y tenía tantas heridas abiertas en su cuerpo que se podían contar todos sus huesos (cf. Sal 21, 7.18). Después de su muerte, lo atravesaron con una lanza, de modo que no quedó sangre en su cuerpo.

Y todavía hubo un tormento peor que los físicos: fue presentado ante el populacho, los soldados y los verdugos como un criminal, cargado de los pecados de toda la humanidad. Y Jesús aceptó esas injurias como merecidas, sin ninguna queja o rebelión, sin ninguna muestra de insatisfacción.

Si cualquier gesto suyo, incluso hasta un parpadeo, tenía una dimensión infinita y sería suficiente para reparar todas las faltas cometidas contra Dios, ¿por qué entonces soportó sobre sí todas esas llagas? ¿Por qué Él, Supremo Bien, tuvo que entregar su sangre y morir en la cruz entre dos ladrones? ¿Por qué el Padre no se conmovió al oír la oración que su Unigénito le dirigía en su naturaleza humana: «Tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres» (Mc 14, 36)?

Porque, habiéndose el Hijo encarnado para obrar la Redención, el Padre quería para Él, en cuanto hombre, todos los méritos. Y pasando por esa hora terrible, en la que el poder de las tinieblas parecía vencedor, y sintiéndose abandonado por el propio Dios sería cuando Él, después del grito triunfal, Consummatum est, alcanzaría la gloria plena y total.

Se cumplían entonces sus divinas palabras: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12, 23-24). De la semilla del aislamiento, del fracaso y de la aparente quiebra, lanzada al fondo de la tierra, brotarían verdaderas maravillas de santidad a lo largo de los siglos, que son, sin embargo, tímidos crepúsculos de las que aún vendrán en el futuro.

Abracémonos a la Virgen para sufrir con alegría

Cuando nos encontramos con las dificultades y sintamos las garras del sufrimiento atenazándonos; cuando lleguen los desastres, los dramas y las tragedias; cuando nos sintamos fracasados; cuando estemos ante obstáculos de orden natural y preternatural, no debemos asustarnos ni sorprendernos.

Lejos de adoptar una actitud cobarde ante el dolor, cayendo interiormente en el desánimo o incluso en la murmuración contra Dios, arrodillémonos y bendigamos todos los males y sufrimientos que nos sobrevengan. A ejemplo del Redentor, pidamos fuerzas para beber la última gota del cáliz del dolor y para tener el valor del caballero que, sin retroceder jamás, lleva su cruz al final.

En la medida en que la tierra, el polvo y la negrura caigan sobre nosotros, podremos germinar y participar de esa fecundidad del Señor y de la capacidad divina que le dio a María, al pie de la cruz, de fructificar como madre. A Ella, semilla pequeña y a primera vista despreciable, tan apagada y poco comentada, le fue entregada toda la humanidad como hija, en la persona de San Juan (cf. Jn 19, 26).

Abracémonos a la Virgen para sufrir con alegría y alcanzar rápidamente las riquezas y maravillas sobrenaturales, junto a las que conoceremos «lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo» (Ef 3, 18) del amor de Jesús. Que nuestra voluntad se enamore de una mística ebriedad de amor por la cruz. Que sea, de hoy en adelante, nuestra bandera, el estandarte que nos extasíe y embriague hasta el último suspiro de la vida.

La previsora bondad de Dios se hará más clara cuando pasen las nubes de la tormenta y veamos el límpido firmamento de una noche estrellada, o más bien, el cielo azulado de un sol que empieza a nacer para la implantación del Reino de María.

Fragmentos de exposiciones orales

pronunciadas entre 1990 y 2009.