La injusticia puede penetrar incluso en los ámbitos más insospechados de la cultura humana. La prueba es que se ha infiltrado en los proverbios, como bien lo ejemplifica el adagio italiano: Traduttore, traditore —El traductor es un traidor. Pero a pesar del agravio que lanza al honroso oficio, tal aforismo tiene algo de verdad.

¿Quién no consideraría una traición traducir, por ejemplo, saudade —vocablo portugués que designa un sentimiento complejo de nostalgia, anhelo y melancolía— por añoranza, longing, regret o rimpianto? Los matices que hacen que dicha palabra sea tan expresiva traspasan esas traducciones tanto como la luz atraviesa un cristal deslustrado: sin claridad, confusa y apagada.

Una traducción imposible

Para mitigar esta consecuencia del pecado de Babel (cf. Gén 11, 7-9), el traductor que no desee ser un traidor debe conocer perfectamente el idioma que interpreta y aquel al que lo traduce. Y eso se refiere tanto a la gramática, la sintaxis o la semántica como a los proverbios típicos, el tono de cada expresión, las interjecciones, las metáforas, las ironías, el orden de las palabras, los subentendidos…, en definitiva, todo lo que conforma la elocuencia de un pueblo.

Pero no sólo eso. Es su obligación conocer a fondo la obra en cuestión y, sobre todo, al autor: sus convicciones e intenciones, su personalidad y formas de expresarse, de ser y de comprender, su contexto histórico, su vida y sus experiencias. Antes incluso que el libro, es necesario entender a quien lo compuso.

La fidedigna traducción de la Biblia era una tarea casi imposible, pero hubo un hombre que fue capaz de hacerlo: San Jerónimo

Ahora imagine, lector, una obra imposible, o casi, de verterla a otro idioma: un libro escrito en lenguas diferentes —eventualmente con gramáticas y alfabetos distintos— y variado en cuanto a estilos literarios; elaborado a lo largo de siglos para pueblos de todas las épocas; dotado de significado tanto literal como alegórico; en el que no sobra ni falta ninguna palabra; cuyo autor, o mejor dicho, cuyos autores fueran conocidos casi exclusivamente por medio de esta obra y que no eran más que «plumas» de un único Autor capaz de semejante variedad. ¿Habría alguien con el valor suficiente para emprender tal traducción?

Sí, su nombre era Jerónimo. Y ese libro es la Sagrada Biblia.

Preparación inadvertida

San Jerónimo reunía en sí todas las cualidades mencionadas para llevar a cabo una misión tan arriesgada: en el aspecto humano, el dominio del latín, griego, siríaco y hebreo, así como la literatura y la exégesis; en el aspecto espiritual, la santidad para comprender ortodoxamente las páginas sagradas, un punto indispensable, ya que sólo entiende a Dios quien lo ama. Entonces, ¿cómo preparó el divino Inspirador de las Escrituras a su intérprete?

Nacido en el año 347, en el seno de una familia acaudalada de origen griego, en Estridón —ciudad fronteriza del Imperio romano y cruce de pueblos, lenguas y culturas—, es enviado aun siendo joven a estudiar a la Urbe. Allí asistió durante cuatro años a las clases de gramática, retórica y literatura del famoso Elio Donato, considerado el mejor maestro de la época. Se distinguió de sus compañeros por su capacidad intelectual, su aventajada memoria y su devoción por las letras romanas, lo que redundó en la organización de una vasta biblioteca personal. Las primeras herramientas para su misión estaban conseguidas: el latín, la literatura y la erudición.

Si bien en este aspecto contrasta con sus colegas, en cuanto a costumbres es idéntico a ellos: todavía no estaba bautizado —era la época en que los hombres recibían las aguas regeneradoras ya de adultos—, con dinero y amigos licenciosos, sin ningún pariente que lo frenara, Jerónimo lleva una vida acorde con la proverbial corrupción de Roma. Aunque por poco tiempo…

El edicto del 17 de junio del 362, promulgado por Juliano el Apóstata, retiraba ciertos derechos a los católicos. Pero lo que el césar no había previsto es que un estudiante aprovecharía este inicio de persecución para afirmar su fe: Jerónimo, con el ardor de su juventud y temperamento, se inscribe entre los catecúmenos y es bautizado tres años después por el papa Liberio. De ahí en adelante, sería un católico en el pleno sentido del término; lo que hoy quizá se llamaría un «fanático». Concluidos sus estudios, decidió emprender el camino religioso: marcha a pie hacia Oriente, anhelando el desierto. En la primavera del 375 llega a una comunidad cenobítica de Calcis, donde pasa dos años entre penitencias, tentaciones, enfermedades y arrebatos de amor a Dios. Conquista así otro elemento indispensable para su vocación: la santidad.

Para escapar de las seducciones de la carne que lo asaltan continuamente en su retiro, dedica su tiempo a aprender hebreo con un judío converso. Poco después, abandona el asceterio y, ordenado presbítero en Antioquía, el mismo lugar donde había asistido a clases de exégesis, parte hacia el Concilio de Constantinopla en el 381. Allí perfecciona vertiginosamente los rudimentos de griego que poseía y sus ya suculentos fundamentos exegéticos. Dos pasos hacia el cumplimiento del designio divino: soltura en dos lenguas más de la Sagrada Escritura —le faltaría un perfecto arameo— y el arte de interpretarlas.

Una misión arriesgada

El mencionado concilio bizantino precedió de cerca a otro celebrado en Roma. Abiertas las sesiones, lo vemos redactando las actas como secretario papal… Sí, Jerónimo de Estridón, que hacía poco había sido monje del desierto. Acompañando a su obispo a la Ciudad Eterna, fue incorporado al servicio en Letrán por ser considerado un cristiano especialista —¡una rareza!— en las lenguas bíblicas. A la par de esas funciones, escribe y traduce abundantemente, sin abandonar nunca sus estudios.

San Dámaso, sumo pontífice en aquellos años, percibiendo un llamamiento especial en su joven secretario, pone a prueba sus capacidades: le pide que explique el significado del término Hosanna y resuelva otras cuestiones bíblicas. Las respuestas son tan rápidas y brillantes —acompañadas además de un tratado contra el hereje Helvidio y de la traducción de varias obras exegéticas de Orígenes— que el Papa se atreve a desalojar de sus preocupaciones un problema que residía ahí hacía muchos años: la traducción del Nuevo Testamento.

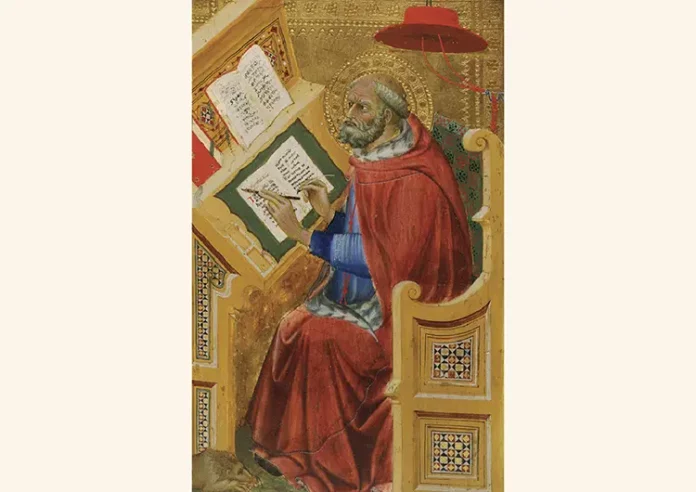

Como secretario papal, Jerónimo recibió de San Dámaso el encargo de traducir el Nuevo Testamento al latín

Por entonces circulaban en el mundo católico múltiples traducciones latinas de las páginas sagradas: contradictorias, defectuosas, pobres; «tantos son los originales cuantos los códices».1 Se trataba de la llamada Vetus Latina. La solución se hallaba en una revisión realizada por una única cabeza. Y esa cabeza sólo podía ser la de Jerónimo. Llegado a esta conclusión, San Dámaso le pide a su secretario, en el año 383, una traducción del Nuevo Testamento. El retraso nunca coexistió con él, quien, en un trabajo cuya velocidad hasta el día de hoy sorprende, le entrega al Papa, en el 384, una versión latina de los evangelios traducida por él con base en fidedignos textos griegos.

A pesar del apoyo del Santo Padre, la obra recibió ataques desde todos los frentes. Se hablaba de un falta de respeto hacia las antiguas ediciones. Pero Jerónimo, respaldado por el Pastor de pastores, no temía nada; hasta tal punto que escribía abiertamente contra la vida disoluta de los clérigos y monjes romanos. No temía nada…, hasta el día de la muerte de San Dámaso. La persecución que se desató entonces contra él lo obligó a regresar a Oriente en el 385. A partir de ese momento residiría en Belén.

La vocación o el mundo

En su nuevo hogar, San Jerónimo se dedicó a continuar la revisión de los textos bíblicos latinos. Su objetivo era verter a la lengua de Virgilio todo el Antiguo Testamento. El trabajo era más extenso, pero parecía menos difícil. De hecho, la versión griega de los Setenta —la Septuaginta—, a partir de la cual procedería a la traducción, era un texto extremadamente fiable, el más utilizado por la Iglesia primitiva, el más respetado, casi sagrado. No habría grandes obstáculos.

Nuestro santo biblista desarrollaba su oficio manejando la Hexapla de Orígenes,2 la cual compara las versiones más prestigiosas del Antiguo Testamento. Pero a medida que lo hacía se daba cuenta de numerosas discrepancias entre la Septuaginta y la Hebrea. Sin embargo, no le molestó lo suficiente como para abandonar la famosa versión griega, limitándose a algunas correcciones. Volaba hacia la conclusión de su trabajo, y sólo un acontecimiento grave podía detenerlo. Y precisamente un grave acontecimiento fue lo que ocurrió: una mañana, el traductor constató que las hojas que contenían el fruto de cuatro años de esfuerzo —entre el 386 y el 390— habían desaparecido.3

El santo biblista se resolvió al heroísmo de basarse sólo en los «originales» hebreos, y sus traducciones suplantaron los antiguos textos latinos

Viendo en ello una señal divina, dejó la Versión de los Setenta tan sólo como un simple recurso y se resolvió al heroísmo de basarse únicamente en los «originales» hebreos. ¿Heroísmo? Sí, pues sabía que medio mundo, o mundo y medio, se levantaría contra él: ya había rechazado los tradicionales textos latinos y ahora «faltaría el respeto» a la tan venerable Biblia de los Setenta… A los ojos de sus contemporáneos, era casi un sacrilegio.

A despecho del abucheo general, el traductor emprendió lo que sabía que era su vocación: en el 392 terminó el salterio y los profetas; en el 396, los libros históricos —con excepción del de los Jueces, revisado en el 400— y el de Job; y en el 400, los sapienciales y el Pentateuco. Concluiría entre el 404 y el 405 los deuterocanónicos, como transportado en alas: traduciría el libro de Tobías en un día y el de Judit en una noche. Este conjunto de traducciones comenzó a suplantar a los antiguos textos latinos y, debido a su amplia difusión, pasó a denominarse Vulgata.

Así pues, a pesar del escaso reconocimiento humano a su obra, el Estridonense dejaba eximiamente traducida toda la Sagrada Escritura. Las generaciones posteriores le estarían agradecidas, y con razón. Con la «verdad hebrea», San Jerónimo restituyó a los cristianos varias profecías mesiánicas que no se percibían en la versión griega, de ésta eliminó ciertas confusiones y acalló las burlas de los judíos que se reían de las traducciones cristianas.4 Añadamos que, a diferencia de muchas versiones anteriores, la Vulgata no traduce palabra por palabra los pasajes bíblicos. Además, transpuesto al latín con el talento literario digno de Cicerón, su texto era una lectura agradable para los oídos siempre sensibles de los romanos. Recordemos que figuras como San Agustín, e incluso el propio San Jerónimo, tardaron en encontrarle gusto a las Escrituras debido a ese pormenor estilístico.5

De Jerónimo hasta nosotros

Consecuencia: los fieles se acercaron a los siempre verdes prados de la Revelación. El texto de la Vulgata fue el más copiado de la historia y uno de los preferidos entre los selectos de la imprenta: su enorme difusión es una realidad deslumbrante.6 Difundido por todos los rincones de la tierra, en el medievo se convirtió en el gran libro de texto de estilo e inspiración para escritores, eruditos y sabios.

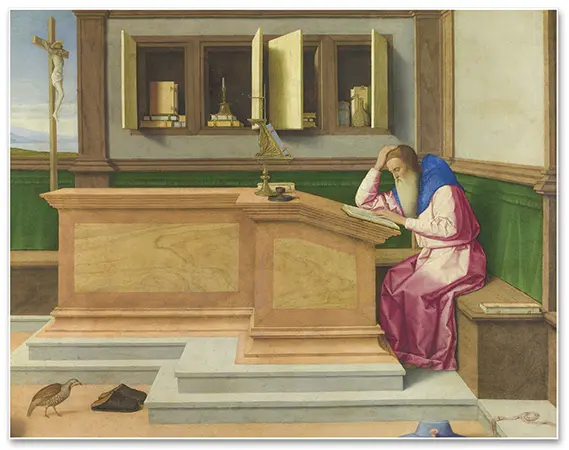

Denominada «Vulgata», el texto de San Jerónimo se difundió por la tierra y sobre esta versión de la Biblia la Iglesia consolidó su doctrina

Más que eso, fue la versión sobre la cual la Santa Iglesia consolidó su doctrina, a través de los concilios. Uno de los decretos de Trento declara que «la antigua y Vulgata edición que está aprobada por el largo uso de tantos siglos en la Iglesia misma, sea tenida por auténtica […], y que nadie, por cualquier pretexto, sea osado o presuma rechazarla».7 Posteriormente, de ella se hará una revisión crítica, la Nueva Vulgata, promulgada en 1979 en la constitución apostólica Scripturarum thesaurus y utilizada por la Iglesia latina en la liturgia y en los documentos oficiales.

La mayoría de las versiones vernáculas, además, se elaboraron a partir del trabajo de San Jerónimo. De modo que la Esposa Mística de Cristo escucha la voz de su Dios desde esta traducción, refuta a los herejes con ella en sus manos y, leyéndola, enseña a sus hijos. Probablemente sea la Biblia que usted, querido lector, tiene en casa…

¿Una traición?

Por último, la pregunta dolorosa: si el traductor suele ser un traidor, ¿acaso no es posible que la Vulgata traicione al divino Inspirador de los textos sagrados? Si en las Escrituras «la estructura misma de las palabras encierra su misterio»8 y «se conoce la verdad de un dogma por razón de una sola sílaba»,9 ¿Cómo suponer que una traducción justifica todas las interpretaciones que dos mil años de exégesis aún no han podido agotar? ¿No habrá reducido San Jerónimo a la falibilidad humana la infinita grandeza de la Revelación de Dios?

Al contrario, el asceta de Belén le confirió seguridad a la flaqueza humana, concediéndole una versión fiable de las Escrituras, y llevó a todo el orbe, sin salir de su celda, la semilla de la Palabra Sagrada que florecería en homilías, meditaciones y oraciones de tantos hombres y mujeres.

La autoridad indiscutible de la Vulgata proviene de un título de su autor. No el de erudito, exégeta o lingüista, ni el de biblista, traductor o literato, sino el que ya mencionamos antes del nombre de Jerónimo: santo. Sobre todo, le granjeó el respeto de generaciones el hecho de que la Santa Iglesia, siempre asistida por el Espíritu Santo, la haya asumido como algo suyo. La humanidad descansa tranquila en sus páginas sagradas, pues sabe que cualquiera podría traicionar a Dios, excepto un santo… y, menos aún, su propia Esposa Mística.

Notas

1 San Jerónimo. «Prólogo a los libros de Josué y de Jueces». In: Obras completas. Madrid: BAC, 2002, t. ii, p. 467.

2 Compuesta por Orígenes entre los años 228 y 240, se trata de la más importante obra de crítica textual de la Antigüedad cristiana, la cual comparaba en seis columnas paralelas el texto de la Septuaginta con el texto hebreo y otras versiones griegas del Antiguo Testamento. Jerónimo usó especialmente la quinta columna, que presentaba la Versión de los Setenta (cf. Hexapla. In: Heriban, Jozef. Dizionario terminologico-concettuale di scienze bibliche e ausiliare. Roma: LAS, 2005, pp. 473-474).

3 Cf. Bernet, Anne. Saint Jérôme. Étampes: Clovis, 2002, p. 345.

4 Cf. Carbajosa, Ignacio. «Hebraica veritas versus Septuaginta auctoritatem». ¿Existe un texto canónico del Antiguo Testamento? Estella: Verbo Divino, 2021, pp. 43-53.

5 Cf. San Agustín. Confesiones. L. 3, c. 5, n.º 9.

6 Cf. Berzosa, Alfonso Ropero. «Versiones latinas». In: Gran diccionario enciclopédico de la Biblia. 7.ª ed. Barcelona: Clie, 2021, p. 2603.

7 DH 1506.

8 San Jerónimo. «Epístola LVII», n.º 5. In: Obras completas. Madrid: BAC, 2013, t. x(a), p. 569.

9 DH 2711.