Cuando los gélidos días del invierno dan paso a las primeras lluvias de la primavera, que envuelven con su clima ameno a la naturaleza hasta entonces inerte, los hombres son regalados con el despuntar de una vida nueva, rica en principios, misterios y simbolismos.

«Yo soy la vid, vosotros los sarmientos» (Jn 15, 5) ¿Quién no es capaz de escuchar el eco de estas divinas palabras al contemplar los delicados vástagos que brotan de las longevas vides de un terruño legendario y extraer de esta sencilla enseñanza frutos de dulzura y de paz, remedio eficaz para la salvación? ¿No habrá querido el Señor revelar en tal alegoría una realidad sobrenatural que le complació plasmar en el orden natural cuando fue creado el mundo? ¡Sí! Más que ser una simple imagen del Salvador, la vid le entrega al hombre el vino, que el tiempo y las barricas sublimarán, a la espera de que dé paso a la sangre de Cristo durante la misa.

La eucaristía es la expresión más sensible de una realidad invisible que revela lo íntimo de la relación entre la vid y los sarmientos, entre Cristo y sus miembros: la comunión de los santos.

Cuando rezamos el credo proclamamos nuestra fe en esta verdad, profesada expresamente por la Iglesia desde el siglo v,1 sin meditar, no obstante, en el universo sobrenatural que encierra. Volvamos brevemente a las fuentes cristalinas de las Escrituras y las enseñanzas milenarias de la Iglesia para comprender mejor este punto de la doctrina católica y el amor inagotable que, a través de él, se derrama sobre nosotros.

Comunión de los santos, en las cosas santas

La expresión comunión de los santos se entiende más claramente cuando es considerada en dos sentidos distintos: comunión en las cosas santas, sancta; y comunión entre las personas santas, sancti.

En la mayoría de las liturgias orientales, mientras el celebrante presenta las ofrendas recita: «Sancta sanctis —lo que es santo para los que son santos». «Los fieles (sancti) se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo (sancta) para crecer en la comunión con el Espíritu Santo (koinonía) y comunicarla al mundo».2

La primera acepción de la palabra comunión que nos viene a la mente se refiere, sin duda, a la eucaristía. Sin embargo, el término koinonía significaba desde tiempos antiguos la unión íntima de los obispos con los fieles, de los obispos entre sí e, igualmente, de los fieles entre sí. Expresar la unión de las personas con este vocablo denotaba reconocer una misma unidad vital que los vinculaba,3 como la savia divina que da vigor a todas las ramas.

Las cartas del apóstol San Pablo desempeñan un indiscutible papel esclarecedor en la explicitud de este dogma, pues, a partir de la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo (cf. 1 Cor 12, 12-14), enseñada con maestría, hizo comprensible en cierta medida aquello que, aun así, sigue siendo un misterio.

«Nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo» (Ef 5, 29-30). Bajo la misma cabeza, que es el Señor, todos formamos un mismo cuerpo, una misma Iglesia, ya sea triunfante, sufriente o militante.

Ahora bien, «la condición de los santos difiere de la nuestra, es cierto, pero como la condición de un miembro, del mismo cuerpo, difiere de la de otro miembro».4 Por lo tanto, si constituimos un mismo organismo sobrenatural, «el bien de uno se comunica a otro. Por donde, entre las cosas a creer que transmitieron los Apóstoles está el de que existe una comunión de bienes en la Iglesia»,5 por la cual Cristo nos vivifica.

Cielo y tierra bajo el mismo «techo»

La comunión con los bienaventurados nace de una natural manifestación del corazón católico. El culto que les dedicamos se ha propagado en la Iglesia desde sus inicios, pues sabemos que «ellos conocen nuestras necesidades mejor que nosotros mismos y, antes de que nuestra oración les llegue, Dios los ha preparado para oírla y atenderla».6

Al estar más unidos al Verbo divino, los santos «consolidan más eficazmente a toda la Iglesia en la santidad, ennoblecen el culto que ella ofrece a Dios aquí en la tierra y contribuyen de múltiples maneras a su más dilatada edificación».7 Esta regla se aplica, a fortiori, a la Virgen María, que es al mismo tiempo Madre de Cristo y miembro eminentísimo de su Cuerpo Místico. «[Ella] es la memoria viviente de Jesús y, en cuanto tal, es el polo de atracción, por así decirlo, que armoniza las diferencias y hace que la oración de los discípulos sea unánime».8

Asimismo, el sufragio por las almas de los que ya se han marchado, pero que aún se purifican en las benditas llamas del Purgatorio, proviene de una milenaria tradición, como lo atestigua el Segundo Libro de los Macabeos: «Es un pensamiento santo y saludable el rogar por los difuntos, a fin de que sean libres de las penas de sus pecados» (12, 46).

Una vez que está claro con quienes comulgamos tales maravillas, resta por saber en qué consisten exactamente esos bienes comunes.

«Camino de salvación», de Andrea de Bonaiuto – Basílica de Santa María Novella, Florencia (Italia)

Un tesoro infinito al alcance de todos

Se puede afirmar que «la comunión de los santos es precisamente la Iglesia»,9 hasta tal punto se identifican ambas realidades. Por tanto, la propia fe recibida de los Apóstoles, «tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte»,10 sintetiza en sí la riqueza puesta al alcance de todo bautizado.

En la comunicación de esta fe encontramos bienes inestimables e incontables a nuestra disposición. Entre ellos tienen primacía los sacramentos, signos sensibles de la gracia que nos hacen participar íntimamente de la vida divina, y en particular el bautismo, puerta por la que se entra en la Iglesia. Aunque convenga más a la eucaristía, ya que en ella es donde se consuma nuestra unión con el Redentor, el término comunión puede aplicarse a cada uno de los demás sacramentos, pues todos nos conducen a Cristo.

Concomitante al caudal de las gracias sacramentales, «el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia».11 Las nuevas espiritualidades surgidas a lo largo de los siglos, no sin la sana influencia de las costumbres y tradiciones locales, «participan en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles. En su rica diversidad, reflejan la pura y única luz del Espíritu Santo».12

Es en esta diversidad donde la Iglesia se manifiesta aún más bella y enriquecida, porque «a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común» (1 Cor 12, 7).

La comunión en la caridad

Nuestros actos, además, incluso los que se consideran insignificantes, cuando se realizan desde la caridad redundan en beneficio de los bautizados. «Todos los que somos hijos de Dios y constituimos una sola familia en Cristo, al unirnos en mutua caridad y en la misma alabanza de la Trinidad, secundamos la íntima vocación de la Iglesia»,13 pues «ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo» (Rom 14, 7).

En efecto, las acciones santas, los pequeños sacrificios bien aceptados y los deberes de estado asumidos con seriedad constituyen en el tesoro de la Iglesia una vasta, variada e inmensa riqueza para el bien de las almas. Con sabiduría, esta madre guarda cuidadosamente en su cofre sagrado el legado de los santos, sus virtudes y obras, recordándolos «en el momento oportuno, como ejemplos saludables, como protestas elocuentes contra las tendencias funestas de ciertas situaciones y épocas».14

Así, en la vida modélica de los justos «aprendemos el camino más seguro por el que, entre las vicisitudes mundanas, podremos llegar a la perfecta unión con Cristo o santidad, según el estado y condición de cada uno».15

Por otra parte, con la práctica de las buenas obras acumulamos méritos en el Cielo que —además de expiar nuestras deudas ante la justicia de Dios— pueden ser comunicados por la Providencia divina al prójimo, para beneficio de su alma, aunque esto escape a nuestro conocimiento. Es de esa forma como nos volvemos «fecundos con la fecundidad de María y de la Iglesia».16

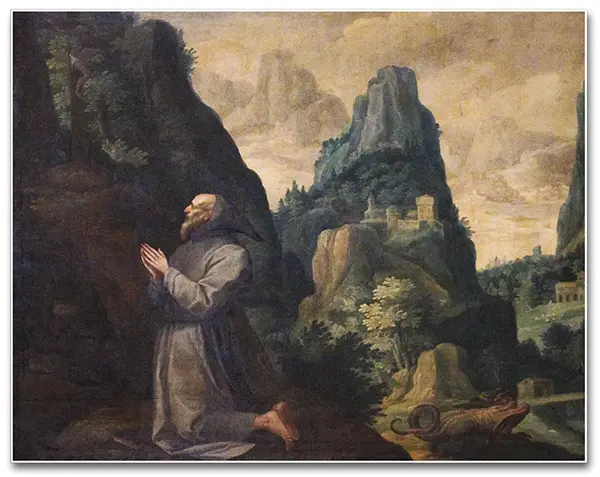

Escena de la vida de un ermitaño, de Paul Bril

Éste es quizá el aspecto más inescrutable de la comunión de los santos, como declaró el papa Pío XII: «Misterio verdaderamente tremendo y que jamás se meditará bastante el que la salvación de muchos dependa de las oraciones y voluntarias mortificaciones de los miembros del Cuerpo Místico de Jesucristo, dirigidas a este objeto, y de la cooperación que pastores y fieles —singularmente los padres y madres de familia— han de ofrecer a nuestro divino Salvador».17

No obstante, si bien es verdad que un alma virtuosa eleva todo el Cuerpo Místico, es igualmente cierto que el pecador perjudica todo este magnífico edificio, «de suerte que se puede hablar de una comunión del pecado, por el que un alma que se abaja por el pecado abaja consigo a la Iglesia y, en cierto modo, al mundo entero».18

Al fin y al cabo, todo miembro infectado compromete el buen funcionamiento del organismo. Ahora bien, si para las infecciones del cuerpo se usan medicamentos, para las del alma tampoco faltarán: «Confesaos mutuamente los pecados y rezad unos por otros para que os curéis: mucho puede la oración insistente del justo» (Sant 5, 16). He aquí otro gran medio de beneficiar al Cuerpo Místico de Cristo: aplicar en su favor el bálsamo saludable de la oración.

Dios se complace con las mediaciones

Dado que la Iglesia militante goza de la promesa del Salvador de que seremos atendidos cuando pedimos al Padre en su nombre (cf. Jn 14, 13-14), el poder infalible de la oración influye profundamente en la relación entre los miembros del Cuerpo Místico de Cristo.

El P. Monsabré cuenta que un sacerdote, tras haber convertido a un gran número de personas supuestamente en virtud de sus dotes de oratoria, se retiró a orar y entonces «Dios le mostró al pobre hermanito lego que lo acompañaba en sus misiones y que durante sus predicaciones rezaba piadosamente el rosario y las letanías de los santos. Era él quien conmovió al Cielo para obtener la conversión de los pecadores; era la comunión de los santos la que, a través de este hombre desconocido y quizá despreciado, determinaba la circulación de las gracias extraordinarias que se atribuían al celo apostólico y a la elocuencia del predicador».19

Otro ilustrativo ejemplo de intercesión es el caso de Henri Pranzini, terrible asesino de finales del siglo xix, cuya ventura consistió en gozar de la compasión de Santa Teresa del Niño Jesús cuando ésta aún era pequeña. Fue condenado a morir en la guillotina por sus crímenes, pero se negaba irremediablemente a inclinarse ante el santo tribunal de la confesión.

Teresa, ya conocedora de la infinita misericordia del Corazón de Jesús, encomendó con insistencia esta pobre alma al divino Redentor: «Sintiendo que por mí misma no podía hacer nada, le ofrecí al Buen Dios todos los méritos infinitos de Nuestro Señor, los tesoros de la Santa Iglesia y, finalmente, le pedí a Celina que mandara celebrar una misa por mis intenciones, no atreviéndome a pedirla yo misma por temor a verme obligada a admitir que era para Pranzini, el gran criminal».20

A la izquierda, fotografía del asesino Henri Pranzini sacada en marzo de 1887;

a la derecha, Santa Teresa del Niño Jesús en 1886

Como la fe le garantizaba que sus oraciones serían escuchadas, Teresa pidió únicamente una señal que demostrara el arrepentimiento del condenado. Ésta le fue concedida cuando abrió el periódico para conferir cuál había sido el destino de aquella pobre alma y se encontró, entre lágrimas, con la noticia de que Pranzini, antes de ser ejecutado, había besado piadosamente el crucifijo que el capellán le presentó.

La oración suplicante, no necesariamente adornada con bellas palabras, sino con ardiente deseo y plena confianza de ser oída, es capaz de conquistar la intervención divina para el bien de un alma y de toda la Iglesia, pues, por la ley de la comunión de los santos, nuestra vida sobrenatural se explica en función de Cristo y se edifica en favor de su Esposa Mística.

Según la feliz expresión del apóstol Santiago, en Dios vivimos, nos movemos y existimos (cf. Hch 17, 28); y en Él beneficiamos a todo el Cuerpo Místico de Cristo y por éste somos beneficiados.

Notas

1 Cf. Vilaplana Molina, Antonio. La comunión de los santos. Madrid: BAC, 1985, p. 12.

2 CCE 948.

3 Cf. Hertling, L. Communio. Chiesa e papato nella antichità cristiana, apud Fernández, Aurelio. Teología Dogmática. Curso fundamental de la fe católica. Madrid: BAC, 2009, p. 672.

4 Monsabré, OP, Jacques-Marie-Louis. «La communion des saints». In: Exposition du dogme catholique. Gouvernement de Jésus-Christ. 10.ª ed. Paris: P. Lethielleux, 1882, p. 307.

5 Santo Tomás de Aquino. In Symbolum Apostolorum, a. 10.

6 Monsabré, op. cit., p. 310.

7 Concilio Vaticano II. Lumen gentium, n.º 49.

8 León XIV. Homilía, 9/6/2025.

9 CCE 946.

10 CCE 949.

11 CCE 951.

12 CCE 2684.

13 Concilio Vaticano II, op. cit., n.º 51.

14 Monsabré, op. cit., p. 321.

15 Concilio Vaticano II, op. cit., n.º 50.

16 León XIV, op. cit.

17 Pío XII. Mystici Corporis Christi, n.º 19.

18 San Juan Pablo IISan Juan Pablo II. Reconciliatio et pænitentia, n. º 16.

19 Monsabré, op. cit., p. 327.

20 Santa Teresa de Lisieux. «Manuscrit A. La grâce de Noël». In: Œuvres completes. Paris: Cerf; Desclée De Brouwer, 2006, p. 143.