En su Pasión, Nuestro Señor Jesucristo atravesó todas las formas y grados de dolor, y entró en ellas sin dudarlo, con paso digno, sereno y firme, caminando hacia la cruz como un rey se dirigiría al trono de su coronación.

Plinio Corrêa de Oliveira

Cuando analizamos cada lance de la Pasión, ya sea física o espiritual, notamos que no le ha sido escatimado nada a Nuestro Señor. Entró en el abismo más profundo del dolor con paso de héroe, asumió todos los padecimientos posibles y se presentó resplandeciente de sufrimiento ante la justicia del Padre eterno. Y así salvó al género humano.

Es interesante examinar, punto por punto, el anochecer, el «Oficio de tinieblas» dentro de Nuestro Señor, considerado en el plano de su santísima humanidad.

El clamor de las multitudes, primer paso hacia el patíbulo

Jesús tuvo en el primer año de su vida pública la alegría, la buena acogida, la correspondencia de amor de las multitudes del pueblo elegido que acudía a Él. Sin embargo, sabía que todo esto —aquí entra la amargura— resultaría en un pequeño número de conversiones y provocaría que los fariseos decidieran su muerte.

Si Nuestro Señor hubiera tenido mucho menos seguidores, es posible que no lo hubieran asesinado. Lo mataron a causa del éxito de ese primer año. Y en la muchedumbre que lo adoraba, veía ese feliz resultado como el primer paso del peldaño que lo llevaría a lo alto del patíbulo. Los Apóstoles y las demás personas no lo percibían; Él, sí.

Aún más. El Redentor veía a este, a aquel, a aquel otro en la plenitud momentánea de la vocación, de la alegría, cuya belleza de alma le encantaba. No obstante, sabía que uno de ellos lo iba a apedrear, otro lo abandonaría, otro más lo calumniaría, se reiría al denigrarlo, insinuando que esa calumnia era verdadera. Nuestro Señor tenía todo esto presente y, por tanto, cargaba con la enormidad de estos tormentos.

Tengo la impresión de que las calumnias sólo empezaron a difundirse después de cierta actividad del sanedrín entre los que lo seguían, entibiando a unos y poniendo a otros contra Él, de modo que la multitud apareciera laxa y desunida. Y Jesús vio cómo el crepúsculo de la laxitud bajaba, a medida que aumentaba el número de milagros.

La resurrección de Lázaro: auge de maravillas y sentencia de muerte

En el segundo año, cuando Nuestro Señor había acumulado el castillo de sus maravillas, Él entra en una especie de duelo con la laxitud, porque la muchedumbre trata de escapar de sus manos. Él busca retenerla haciendo maravillas más grandes. Y se enfrenta a esta situación humanamente insoluble: cuantas más maravillas hace, más insensible e indiferente se vuelve la muchedumbre.

Alguien de entre el pueblo podría comentar: «Ha resucitado a un muerto; ¿es lo último que ha hecho?». Y se reiría como diciendo: «Estoy harto de esto, deseo volver a mi vidita. Maravillas, alejaos de mí; ¡Quiero la banalidad!». Y cuando Jesús llevó al auge sus milagros, en la resurrección de Lázaro, tuvo conocimiento de la sentencia de muerte, supo que habían resuelto matarlo. Lo sabía todo y, cuando fue a casa de Lázaro a festejar su resurrección, en realidad estaba celebrando la muerte, porque la resurrección de Lázaro fue el comienzo de su muerte.

No sé si se han dado cuenta de lo conmovedor que es todo esto desde el punto de vista de la tristeza. Para usar una expresión errada, pero que significa un poco lo que quiero decir, envenenaba, introducía un sabor amargo en las más legítimas y espléndidas alegrías.

Imaginen el ambiente de la casa de Lázaro, en la cual a Él le gustaba estar, inmediatamente después de su resurrección. Los Apóstoles, la familia de Lázaro, gente del lugar que había ido, lo adoraban. Nuestro Señor sabía que la mayoría de esas manifestaciones quedarían en nada. Y Él, por el bien de aquellas almas, comía del banquete y se alegraba. Sin embargo, en lo más hondo de su Corazón, lloraba, porque comprendía lo que estaba sucediendo. Sólo este episodio constituiría un drama colosal.

También debió sentir la reacción de los que estaban allí: ya no era la misma de antaño, a excepción de Nuestra Señora y algunas Santas Mujeres.

Los acontecimientos se sucedieron y Jesús logró triunfar el Domingo de Ramos; no obstante, percibía el aliento de ese triunfo. Es decir, el pueblo quería aclamarlo; pero no en términos de romper con los fariseos. Esperaba que éstos lo entronizaran y, si no lo hacían, el pueblo les seguiría a ellos. Y prepararon esa celebración para Nuestro Señor —la fiesta de la ingenuidad, no del inocente, sino del blando, tan diferente a la del inocente. Y Él, pasando en medio de aquellos hosannas, sabía perfectamente lo que vendría después.

El rombo del dolor

En todos estos pasos —hay que decirlo— impresiona ver a Nuestro Señor, por designio del Padre eterno, sufriendo tal dolor y no consintiendo solamente que el sufrimiento cayera sobre sí mismo, sino yendo a su encuentro. Jesús se hundía en el vértice de abajo, más terrible, del rombo del dolor.

La vida humana se puede comparar a un rombo con dos puntas: la de abajo, el dolor; la de arriba, el gozo. Nuestro Señor descendió a lo más hondo del rombo del dolor, en cada uno de esos casos concretos, con una probidad, una integridad y una obediencia que recuerdan el «Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum» (Lc 1, 38).1 Llegó hasta el final, con la cabeza alta, en la actitud que le vemos en la Sábana Santa. Así caminó Jesús.

Esto se vuelve más desgarrador el Jueves Santo, en el que se festeja la culminación de su obra. El divino Salvador instituyó la misa, la Eucaristía, el sacramento de la Penitencia, y con esto el edificio de la Iglesia queda, en cierto sentido de la palabra, concluido.

El pueblo judío estaba de fiesta, conmemorando la travesía del mar Rojo, la Pascua. Y Nuestro Señor, en este ambiente de alegría general, veía ciertamente a los Apóstoles participando de aquella alegría. Él cumple con la fiesta y completa su obra sin desfallecer. Podemos conjeturar la mezcla de su alegría y tristeza, pues sabía que en pocas horas la gran tragedia comenzaría.

Imaginemos la tristeza del Redentor lavándoles los pies a Judas, a San Pedro, a San Juan, pensando en lo que harían a continuación. Después distribuyendo la Eucaristía y empezando a tener presencia real dentro de cada uno de ellos, tan insignificantes, tan por debajo de su cometido… San Pedro, el príncipe de su Iglesia, ¡haría lo que hizo!

Inflexibilidades del Padre celestial

Una vez terminado el festín, todos los dolores grandes y pequeños confluirían. Empezó la agonía terrible, en la que tuvo la representación de todo lo que sucedería y, en su inteligencia, en su alma santísima, lo quiso con tal integridad que sufrió la desproporción entre el dolor que llegaba y las fuerzas que poseía. Se sintió aplastado. Pese a ello, hizo un acto de sumisión. Sudó sangre y le pidió al Padre eterno: «¡Hágase tu voluntad y no la mía!» (cf. Lc 22, 42).

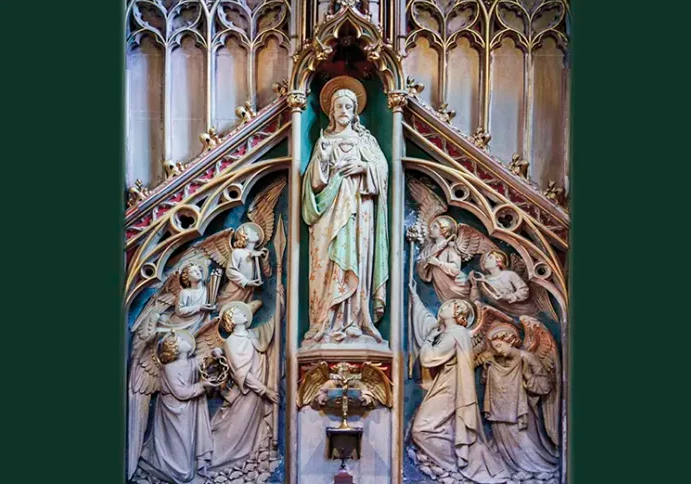

Santísimo Cristo de las Misericordias – Sevilla (España)

Nuestro Señor poseía una fuerza divina que nada tiene de común con la flaqueza; sin embargo, tuvo las apariencias de flaqueza. Dijo «Hágase tu voluntad y no la mía», como quien intuía o conocía que la voluntad del Padre celestial tenía inflexibilidades. Jesús estaba tropezando con una de ellas, en la cual se afligiría. Un ángel llega y le da una fuerza que no era un consuelo para sufrir menos, sino una capacidad para padecer más. Viene entonces el abandono de los Apóstoles y de todo lo que sabemos.

A cada paso, vemos el horror que alcanza lo inimaginable. Él entra en este horror, se reviste de él y bebe el cáliz del dolor. Y eso cada minuto. Por ejemplo, le quitan la túnica, toda empapada de sangre ya seca en algunos partes y, por tanto, pegada a las heridas. A la hora de arrancarla, ¡una dilaceración sin nombre! Estoy seguro de que un hombre, sin las fuerzas que Él tuvo, se volvería loco, moriría de dolor.

Esta túnica presumiblemente fue arrojada al suelo y la sangre preciosa empezó a secarse allí. Patearon, escupieron, pisaron la túnica. Debió haber sucedido lo inimaginable. Ahora bien, dentro del conjunto de tormentos por los que pasó, esto es una bagatela.

En cada uno de estos pasos sucedió lo peor predecible. Él los asumió por completo, sin un minuto de aplazamiento. En ningún momento de la Pasión el Redentor pide que tengan pena de Él y la pospongan un poco para poder respirar.

Incluso el Padre eterno y el Espíritu Santo lo abandonaron

Cuando cae por el peso de la cruz lo hace porque le fallan las fuerzas. En cuanto pudo, se levantó y siguió, sufriéndolo todo con una serenidad única, como si no estuviera padeciendo nada.

Nuestro Señor es obligado a esa acción atroz de caminar cargando su propia cruz hasta el lugar donde el tormento alcanzaría su auge. Es decir, cada paso dado no era para su propia liberación. Porque si le hubieran dicho: «Si subes este monte, en la cima serás liberado», habría sentido alivio. Al contrario, los verdugos parecían afirmar: «Subes ese monte y cuando llegues a la cima tendrás lo peor. ¡Ahora camina!». Sube y a continuación empieza la crucifixión.

Da la impresión de que esto no es nada comparado con lo que vino después, es decir, todo el lento proceso mortal de la crucifixión. Podría morir de apoplejía en cualquier momento. No. Jesús no bebió el cáliz de la muerte de un trago, sino gotita a gotita, absorbiendo todo su sabor. Se sintió morir a milímetros, cada uno de ellos era una pequeña muerte.

Nuestro Señor superó cada milímetro hasta el final, y quiso que el mundo supiera que no tuvo consolación alguna en su último gemido. Incluso el Padre eterno y el divino Espíritu Santo lo abandonaron.

La humanidad santísima de Jesús quedó abandonada. La divinidad —unida hipostáticamente a su humanidad— se cerró a Él. Y la naturaleza humana del Redentor permaneció en la noche más completa y oscura, hasta el punto de arrancarle aquel grito indicativo de dos hermosas realidades, la tremenda pungencia del dolor y todo lo que de fuerza aún restaba en aquel hombre: «Iesus autem iterum clamans voce magna», y luego «emisit Spiritum» (Mt 27, 50).2

Es el auge del dolor, previsto y aceptado de lejos por la preparación del alma para ello.

El paroxismo del dolor

Para hacer una meditación sobre Nuestro Señor Jesucristo es necesario tener en cuenta todos estos aspectos.

Concretamente, consiste en comprender algo paradójico: esta vida es la más terrible que se pueda imaginar, es durísima, pero la persona tiene fuerzas, tranquilidad, estabilidad, limpiezas del alma que ya son, en esta tierra, al menos algo del céntuplo de lo que recibirá en la otra.

El dolor contra el cual la persona camina con paso firme de algún modo disminuye. Cuando lo esquivamos, va creciendo a medida que huimos. Como resultado, vamos menguando y, en el momento de destrozarnos, no somos nada.

Cuanto más el individuo previene de lejos el dolor, menos le dolerá. Y la verdadera ascesis consiste en la larga previsión, poniéndose en manos de la Providencia. No hay otra salida. Y, paradójicamente hablando, tenemos ahí nuestro cáliz del huerto de los olivos, es decir, el líquido que nos da fuerzas. Esto supone no decir «En la hora del drama seré un héroe», sino «En la hora del dramita seré un héroe». En las pequeñas cosas de la vida cotidiana también deberé ser un héroe.

Sin embargo, estas consideraciones no comportan la siguiente conclusión: cada vez que se nos presente la perspectiva de un dolor, no debemos pedir el alejamiento de él. Al contrario, la oración puede distanciar de nosotros los sufrimientos. Así como la Providencia no sólo permite, sino que quiere —y la doctrina de la Iglesia estimula— que disminuyamos los dolores de las almas del Purgatorio, también, como muchas personas reciben una parte de este tormento en la tierra, es legítimo pedir que queden libres de él. Y muchas veces la Providencia de modo misericordioso los libera.

El papel de la confianza

Asimismo, en lo que estoy diciendo hay un claroscuro. Primero, la ayuda de Nuestra Señora para que logremos tener fuerzas. No creo que ningún hombre, sin el auxilio de la Santísima Virgen, pueda hacer esto. Por otra parte, las «exorabilidades» adorables de Dios, más aún cuando se suplica como intermediaria a su Madre, la gloriosa intercessio Beatæ Mariæ Virginis. Y se pueden conseguir cosas asombrosas; no obstante, siempre queda este punto: una inexorabilidad puede descender sobre nosotros.

Si queremos meditar seriamente sobre la Pasión, nos encontramos con esto. Y en cuanto a Nuestra Señora, no se puede imaginar que a una simple criatura le sea pedido tanto como se le ha pedido a Ella.

El Dr. Plinio en 1983

Imaginen los cuidados y el cariño de la Virgen María con Jesús en cuanto niño, después en cuanto muchachito, joven, ¡con qué afecto bordó la túnica inconsútil! Y ese cuerpo que Nuestra Señora había amado tanto, esa alma que había tratado de llenar de consolaciones —y sabía que la había llenado— se encontraba en aquel mar de tormentos. Estaba conjugada con lo inexorable de Dios y quiso que Jesús muriera.

No tenemos idea de lo que esto representa. Si tuviéramos que sentir una pizca, moriríamos de dolor.

El papel de la confianza es muy bonito en este punto. Es la virtud por la cual, de manera misteriosa, discernimos lo que no es inexorable y conseguimos que el dolor retroceda un poco. Por otro lado, la confianza es tan poderosa que, creo, incluso que una porción de lo inexorable retrocede.

Es algo curioso, pero confiamos que no vendrán sobre nosotros los dolores que sentimos que normalmente no están en nuestro camino. Cada uno de nosotros tiene una noción confusa sobre el camino de nuestros dolores. También sentimos cuándo tropezamos con lo inexorable. Y entonces la confianza cambia de nombre y se llama resignación. Sin embargo, lo más terrible sucede cuando llega la prueba axiológica,2 porque la persona pierde la noción de lo exorable y de lo inexorable.

Esta es una meditación sincera sobre la Semana Santa. Cabe decir también que detrás de todo eso están las glorias y esperanzas de la Resurrección. ¡Cuántas cosas en nuestra vida han ocurrido a manera de resurrección! Y vendrá, sobre todo, la resurrección final de todos nosotros. Por lo tanto, no se trata de un horizonte abrumador.

Las palabras de nuestro Señor desde lo alto de la cruz —«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mt 27, 46)— son el comienzo de un salmo que profetiza la Resurrección y la victoria.

Extraído, con adaptaciones, de:

Dr. Plinio, São Paulo. Año XXV.

N.º 289 (abr. 2022); pp. 9-15.

Notas

1Del latín: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».

2Del latín: «Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu».