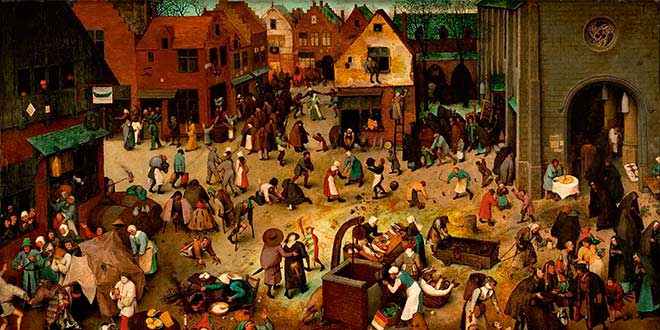

Analizando la sociedad medieval, notamos que se encuentra mucho más en orden que la moderna, a pesar de no ser siempre tranquila. Cada clase, cuando es herida o pisada, reacciona; y el rey lo sabe. Donde todo el mundo se defiende, se apretuja, acaba habiendo lugar para todos. Es el carácter contractual de la sociedad medieval lo que explica su propia organización.

Plinio Corrêa de Oliveira

Respecto a las leyes de la Edad Media, veníamos tratando del papel de las costumbres, su definición de cómo se constituían y de su legitimidad.

Una costumbre solamente tenía valor si era conforme a la justicia y al orden natural

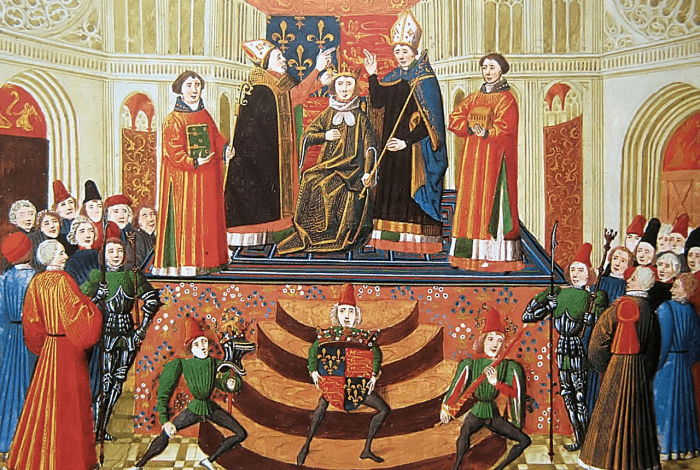

Ya hablé sobre la posición del rey frente a la costumbre y demostré cómo el monarca, o en ciertos casos el señor feudal, tenía la misión de confirmar las costumbres, cuando había alguna duda al respecto; o sea, cuando en una determinada categoría o clase social se discutía respecto a la autenticidad o del verdadero sentido de una costumbre, el rey intervenía para definir la cuestión.

A veces también, a pedido de las clases interesadas, las costumbres eran expuestas por escrito por la propia clase y el rey las confirmaba. Y la última tarea importante del monarca respecto a la costumbre no era la confirmación de esta, sino la extirpación de las malas costumbres.

Efectivamente, una costumbre sólo podía tener valor en la medida en que fuese conforme con la justicia y el orden natural: de lo contrario era nula. La obligación del rey era extirpar lo que ellos llamaban malas costumbres. San Luis IX, rey de Francia, fue un insigne extirpador de malas costumbres.

Pero más allá de esas leyes no escritas, que eran las costumbres, en la Edad Media, también había leyes escritas. Se trata de saber cómo eran. Había leyes del rey y otras de los señores feudales.

Ejemplo de la dispensa de una costumbre

El Rey Luis VII en Vezalay

El monarca, como supremo juez del reino —en un sentido de la palabra “juez” mucho más amplio de lo que se usa hoy en día—, que aprecia la equidad de todas las situaciones, de todas las leyes, tenía el poder de dispensar de la costumbre a determinadas personas en ciertos casos excepcionales.

Por ejemplo: en un determinado lugar, hay una costumbre, pero allí se destaca por sus servicios a la patria, por la elevación de su cultura, por su grandeza financiera, por su poder y por el esplendor de su tradición, una determinada familia. Y en esta familia florece, en cierto momento, un ministro de Estado o un general. La familia adquiere una tal ilustración que para ella pasa a ser vergonzoso continuar obedeciendo esa costumbre.

Esto porque el honor tenía un sentido más importante que el dinero, situación que después se trasformó singularmente. Había una serie de costumbres que obligaban jurídicamente a actos de carácter honorífico. Por ejemplo, todos los años, las familias alrededor de un determinado castillo, en el aniversario del señor de aquél castillo, debían ofrecerle tres rosas, cinco panes y cuatro peces, o cualquier otra cosa por el estilo, como un homenaje.

Supongamos que una de las familias del lugar, obligada a esto por la costumbre, adquiriese una ilustración mucho mayor que la de la familia a la cual se tributaba este homenaje. El rey tenía el derecho de, por medio de un privilegio, dispensar a aquella familia de aquella costumbre. No porque fuese a constituir una situación odiosa, inmerecida para aquella familia, sino por el contrario, para restablecer la equidad dañada.

La costumbre no había tomado en consideración una nueva situación que se impuso después. Para compensar la inequidad de la aplicación de la costumbre antigua a un hecho nuevo y diferente, el rey podía intervenir para constituir un privilegio.

Los privilegios: un modo de restablecer la justicia

Noten bien que la palabra privilegio tuvo después un sentido odioso por causa de la demagogia de los revolucionarios. Comenzaron a señalar el privilegio como una cosa gratuitamente dada por el rey a una persona que no lo merecía. No existe nada más estúpido que eso. Es lo contrario. El privilegio es una forma de restablecer la justicia. Como la ley es ciega, siendo una regla general que comporta una serie de situaciones excepcionales, el rey, en su alto arbitrio, en sus elevados designios de equidad y sabiduría, puede acomodar la ley a las situaciones concretas, constituyendo privilegios.

Esta es una de las más altas atribuciones del rey. Privilegios a favor de iglesias, por ejemplo. En cierto lugar existe la costumbre de pagar la balsa o el peaje de un camino que conduce a una iglesia, a favor de un determinado señor feudal. Pero en esa iglesia se opera un milagro insigne; se convierte en un lugar de romería.

¿Es justo que todos los romeros continúen pagando este impuesto? No, a causa del milagro que hubo allí y de la delegación popular. El rey constituye un privilegio a favor de aquella iglesia, en base a la costumbre. Acto de justicia, de equidad, y nunca de inequidad.

Imprecisiones y errores cometidos por tratadistas de Derecho medieval

Además de los privilegios del rey, existían en el derecho francés, los établissements nouveaux (los nuevos establecimientos). Establecimientos porque eran decretos del monarca que valían para todo el reino, los cuales promulgaba apoyándose en los altos barones y señores feudales.

En general son correctos, muy bonitos y en los cuales el rey declara, por ejemplo, que “oídos sus fieles vasallos, el Duque de Bretaña, el Duque de Anjou, etc., reunidos en su corte, en tal día, resolvió en unión con ellos estatuir el decreto que sigue”. Y allí iban las disposiciones del decreto.

¿El rey necesitaba, para medidas de esa naturaleza, de la aprobación de los señores feudales? Los tratadistas del Derecho Medieval suelen afirmar que el monarca no lo necesitaba, y como prueba del hecho dan que los reyes publicaban un decreto en cuya promulgación no constaban los señores y grandes nobles.

Y ellos deducen de ahí que el rey puede promulgar decretos sin autorización de los grandes nobles. En mi opinión, no comprendieron que hay diferencia de situaciones. Existían algunas medidas que eran de interés colectivo del reino y que quedaban en el ámbito exclusivo del rey; entonces, el monarca podía decretarlas sin autorización de los señores feudales. Pero otras veces había determinadas medidas que estaban en el ámbito del propio señor feudal, y era una ventaja para el reino que todos los señores feudales legislasen juntos.

Entonces el rey con todos los señores feudales, decretaba un determinado acto legislativo. Tengo la impresión de que, si los tratadistas del Derecho medieval conociesen un poco de Derecho Canónico, evitarían muchas imprecisiones y errores en este punto.

En la Iglesia, también existe esto. Hay decretos que el Papa establece sólo, pero existen otros que están dentro de las atribuciones de un obispo; El papa normalmente podía legislar al respecto de aquello, pero no lo hace. Los obispos se reúnen, hacen los decretos relativos a sus diócesis, en conjunto, y después el papa aprueba aquellas decisiones y manda ponerlas en práctica. Es una situación parecida.

Por lo tanto, en las leyes del rey hechas para el bien general del reino, deberíamos distinguir las que están dentro del ámbito de la autoridad del rey y aquellas que están en el ámbito de la autoridad de los señores feudales. Cuando conviene que legislen juntos en un determinado sentido, entonces el rey implora la autoridad de los señores para legislar con él.

Limitaciones del poder legislativo del rey

Cuando se trataba de una cuestión en la que el monarca no tenía el encargo de legislar con los otros, entonces él actuaba sólo. En Francia, el acto más antiguo que se conoce de établissements nouveaux es de 1144, por el cual el rey Luis VII ordenó la expulsión del reino de Francia de todos los judíos relapsos.

Entendían como judío relapso el que había abrazado la religión católica sólo por fraude, para tener alguna ventaja, y después la abandonaba.

Más tarde, en el año 1150, hay un decreto promulgado para toda Francia instituyendo una paz de diez años en el reino a favor de tres categorías sociales: las iglesias, los comerciantes y los agricultores, a fin de que, en las guerras privadas, fuesen respetadas.

En el antiguo Derecho medieval, esas leyes escritas del rey eran extremamente raras. Con el tiempo, se hicieron más frecuentes. En el fin de la Edad Media, los monarcas legislaban mucho a respecto de innumerables materias.

La ley del rey no podía destruir la autoridad de los señores feudales, ni disminuirla; no podía suprimir las costumbres o modificarlas, a no ser en los casos que ya mencioné: los contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de los particulares o a la de la doctrina católica.

Además de esto, el poder legislativo del rey tenía las siguientes limitaciones: para que una ley del monarca fuese válida era necesario, antes de todo, que fuese para el bien general. En segundo lugar, que fuese razonable. En tercer lugar, que no atentase contra los derechos de Dios, ni contra las buenas costumbres. En cuarto lugar, que no violara los derechos de nadie. Y, en quinto lugar, que el rey pidiese el consejo de los otros.

Esos cinco elementos eran indispensables para que una ley del monarca entrase en vigor con el consenso de todos. Esto levanta el problema del derecho de resistencia a la ley, que existía en la Edad Media. Es una cosa muy curiosa y que asombra hasta a los propios liberales de nuestros días.

Evidentemente, el rey tenía una autoridad mucho mayor en las tierras en las que era directamente señor feudal. Para estas tierras los établissements nouveaux son extremamente numerosos. El rey tenía allí la plenitud de la autoridad, y entonces legislaba copiosamente.

Lo que se puede decir del monarca, también se afirma de los señores feudales. El señor feudal tiene, análogamente al rey, los mismos derechos de hacer leyes dentro de su feudo.

Así, hemos definido: las leyes escritas necesitan ser conformes a la justicia y a la doctrina católica y deben abarcar, cuando se trata del rey, los intereses generales del reino; cuando se refiere a los señores feudales, a los intereses del feudo. Junto a las leyes escritas del rey y las del feudo se colocan las costumbres, para completar el edificio legislativo de un país medieval.

El Derecho Canónico y el Derecho Romano

Además de esto había dos categorías de leyes sobre las que voy a hablar muy sumariamente para completar el cuadro que estoy presentando. Son las leyes decurrentes de la aplicación del Derecho Canónico: O es el mismo Derecho Canónico, o es el Derecho Romano.

Ya vimos que todo cuanto dice respecto a la Iglesia es regulado por el Derecho Canónico. La Iglesia era extremamente floreciente en aquel tiempo, con decenas de millares de clérigos en cada país, con instituciones religiosas en cantidad incontable, feudos colocados dentro del propio ámbito temporal de la Iglesia. Ella misma legislaba sobre una serie de materias en las cuales hoy el Estado legisla: el matrimonio, el registro civil, la sucesión testamentaria.

Todos esos asuntos cabían bajo la alzada de Derecho Canónico, y la capacidad para legislar sobre ellos pertenecía a la propia Iglesia, representada ora por la Santa Sede, ora por los obispos. De manera que era otra categoría enorme de personas que quedaba fuera del ámbito de la ley del Estado.

Tenemos, por fin, el Derecho Romano. Por su prestigio, se hizo costumbre aplicarlo en ciertos lugares del sur de Francia. Como la costumbre hacía la ley, el Derecho Romano, en esos lugares servía de ley.

En la Edad Media no se comprendía que el Derecho Romano estuviese en vigor en algunos lugares. El Imperio Romano estaba muerto y sepultado hacía mil años. Lo que se encontraba en vigor únicamente era la costumbre de resolver en ciertos lugares las cuestiones según el Derecho Romano, como siendo una ley aplicable a los intereses de diversas regiones. Entonces vamos a resumir: las elaboradas por los propios particulares, las costumbres; y las hechas por el Estado, leyes escritas o établissements. Estas son de dos especies: las del rey y las de los señores feudales.

En los établissements del rey se pueden considerar una tercera categoría. Los établissements que tienen como fin el bien general del reino, en los que el monarca legisla sin necesidad del concurso de los otros señores. Y los établissements en los que el rey sí necesita de este concurso, porque la materia legislativa interesa a todo el reino, pero está en el ámbito de cada señor feudal. En tercer lugar, están los établissements del rey en las tierras en las cuales solo él es el señor directo. Y por fin tenemos los établissements de los señores feudales.

Cómo se constituían las asociaciones

Creo que esto nos conduce naturalmente al estudio de la vida dentro del feudo y de la autoridad que el señor feudal ejercía sobre sus súbditos, para que comprendamos bien la ley feudal.

En la Edad Media el principio asociativo era extraordinariamente enérgico, de manera que, cada dos por tres, se hacían asociaciones, y todas eran llamadas universidades. Es decir, no eran solo una universidad de estudios como se dice hoy, un conjunto de facultades superiores, sino que toda corporación, toda asociación, toda persona jurídica era una universidad. ¿Cómo se formaban esas universidades?

Hoy en día se crea una sociedad labrando y registrando un acta. En aquel tiempo se formaba por un acto del rey o del señor feudal, declarando que aquella persona jurídica estaba constituida. Como, según el Derecho medieval, las funciones del Estado pueden dividirse y deben ser delegadas a los particulares, toda vez que el monarca o un señor constituía una universidad, delegaba una parte de los poderes políticos que poseía al propio organismo llamado universidad.

De manera que las corporaciones o universidades de profesionales hacían leyes para sus propios miembros. Así, gran parte de la materia de la legislación del trabajo, que hoy es hecha por el Estado, en aquel tiempo era realizada por los particulares. Tenemos aquí otra forma de leyes muy restringida, para grupos pequeños, y que era hecha por autoridades también pequeñas. Vemos entonces los varios hilos legislativos, cuyo conjunto formaba el tejido legislativo de una nación.

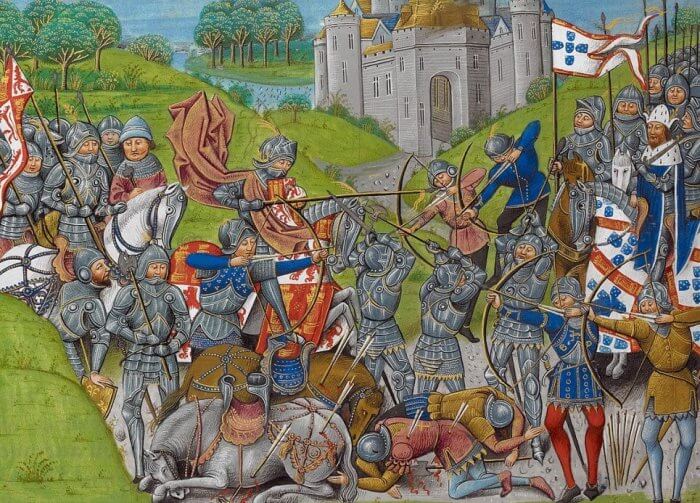

El crimen de felonía

La idea de la resistencia contra la injusticia está claramente colocada dentro del Derecho y de la sociedad medieval, de la siguiente forma: toda la sociedad medieval es construida a la manera de un conjunto de contratos y es por medio de un contrato que el rey desmiembra de su patrimonio, de su corona, una tierra para entregársela a alguien. Ese contrato estipula las obligaciones y los derechos del monarca y las obligaciones y los derechos del vasallo. El vasallo noble, provisto de ese contrato, desmiembra nuevos feudos de su propio contrato, y el sub-vasallo divide otras tierras de otro contrato. Así, por medio de una cadena de contratos, cada uno de ellos constituyendo un eslabón, se llega a englobar toda la jerarquía feudal.

Lo mismo hace el rey con las ciudades. El monarca y los señores feudales, frecuentemente constituyen cartas forales a favor de las ciudades a las cuales dan autonomía. Esa autonomía es contractual. La ciudad recibe del rey tal cosa y le suministra tanto; se obliga a hacer algo y tiene también derecho a tal privilegio al cual el monarca se obliga.

¿Cuál es el resultado? El rey, los vasallos, las ciudades, todo el mundo tiene sus armas, sus tropas y sus medios de hacer ejecutar el contrato frente al otro contratante. ¿Cuál es la lógica tremenda de los contratos? En todo contrato, por su naturaleza, estableciendo derechos y deberes, violadas las obligaciones de una parte, la otra parte también está exenta de sus deberes.

Por lo tanto, no hay crimen que la moralidad medieval haya censurado con más energía que el de la felonía. La felonía era la actitud del noble que habiendo recibido de su rey tierras, honores y ventajas, en la hora del cumplimiento del deber no se presenta. Era, por excelencia, el crimen del vasallo. Las historias medievales están llenas de casos de reyes que mandan destituir, degradar y después matar a los vasallos por felonía. El pueblo asiste aliviado a esas ejecuciones; un hidalgo felón fue castigado y el honor público fue desagraviado.

Son igualmente numerosas, en la Edad Media, los casos de nobles que, juzgando que el rey los está queriendo oprimirlos, resisten a mano armada. Nadie considera eso felonía, sino una cosa perfectamente natural. Porque había un contrato y la otra parte lo violó, él se defiende.

El verdadero concepto de orden

Cuando nos colocamos delante de esa perspectiva, eso parece medio aterrador. Imaginar corporaciones, municipios, feudos, que pueden resistir al Rey a mano armada… Entonces viene inmediatamente esta objeción: pero eso lleva al caos, porque si cada uno, cuando tiene derecho, puede resistir a mano armada, mañana resiste cuando no tiene derecho o imagina que lo tiene. Y si cada uno es juez de su propia situación, nos precipitamos dentro del caos.

El fondo de cuadro de ese argumento realmente es muy pesado en la época actual. Dar a cada industrial o comerciante la facultad de resistir al Estado a mano armada… De hecho, ellos hacen algo mejor: compran. Imaginen a cada hacendado, alcalde o gobernador resistiendo al Estado a mano armada: El Estado se deshace. De hecho, esa posición, legítima en principio, está llena de peligros. Porque siempre que un hombre está en el caso de juzgar sus propios derechos, puede practicar un abuso.

¿Esto quiere decir que dicho principio es falso? Yo contesto eso. Supongamos un país donde haya pena de muerte. Soy condenado injustamente a muerte. Si llega la Policía corriendo atrás de mí para cogerme, yo también puedo resistir a mano armada. Eso no es ningún absurdo, porque estoy siendo condenado injustamente. Es una cuestión de legítima defensa.

Más aún, si el Estado hace una ley injusta, contraria al Derecho Natural y contra la cual yo quiero resistir, tengo el derecho de desobediencia formal en oposición al Estado. Esto es Doctrina Católica.

De hecho, puede haber abusos. ¿Pero no es mucho mayor un abuso proveniente de un Estado que no tiene ese control por parte de sus súbditos? Veamos cómo se desarrollan las cosas en un Estado donde ese carácter contractual de la autoridad no existe, por ejemplo, de los Tiempos Modernos. Eso es todavía más característico en un Estado totalitario de la Era Contemporánea.

Un Rey de los Tiempos Modernos legisla; los nobles, el clero, la burguesía, no tienen más que hacer sino inclinarse delante de él. Hay verdaderamente un orden espléndido dentro del reino, si entendemos por orden el hecho de que no existen turbulencias materiales. Nadie se levanta. En ese sentido se podría decir que donde hay más orden en una ciudad es en el cementerio, porque nadie se mueve, nadie hace desorden. Y si al cementerio no entrara ningún vivo, sería un verdadero campo de paz.

Si se entiende por orden esa inercia absoluta de las cosas, un Estado como ese está en orden. Pero el orden es la disposición de las cosas según su naturaleza y su fin. Si el Estado puede todo y nadie le resiste, él tuerce todas las cosas. De ahí surge una sociedad contorcida, como fue la existente en Francia antes de la Revolución.

La nobleza sin una función definida, sin razón de ser dentro del Estado, el clero degradado por la acción del Rey, la plebe completamente en vías de deshacerse y de atomizarse por causa del monarca. El “orden” es absoluto: nadie se levantó, nadie se rebeló. Comparen eso con la aparente turbulencia medieval. Por algo sin importancia, el señor feudal se levanta, y el Rey tiene que enfrentar su caballería y ambos discuten. En último análisis, hay más agitación, pero cada uno sabe hacer respetar sus derechos.

Una de las características más originales de la organización medieval

Analizando la sociedad medieval, notamos que ella se encuentra mucho más en orden que la moderna, a pesar de no estar siempre tranquila, “peinada”. Aunque sea una sociedad muy “despeinada”, posee el movimiento propio de un cuerpo sano. Cada clase, cuando es herida o pisada, reacciona; el Rey sabe eso. Como resultado, hay luchas materiales, algunas bien grandes. Luchas judiciales enormes, procesos que a veces duran cien años para cerrar un caso, pero como todo el mundo se defiende, se apretuja, acaba habiendo lugar para todos.

El carácter contractual de la sociedad medieval explica eso. No se trata del Derecho Romano exclusivo del Estado sobre todos los ciudadanos, sino de una cosa constituida toda ella de lazos contractuales, en que cada uno se puede mover como bien entiende.

Es muy interesante recordar un pensamiento de Pío XII, que en algunos de sus documentos dice una cosa curiosa: la Iglesia Católica es Maestra de todas las naciones, no solo porque enseña la verdadera doctrina, sino también porque ella misma está tan bien organizada que todo aquel que quiera organizarse bien debe fijar sus ojos en ella para saber cómo se organiza.

Ahora bien, dentro de la Iglesia Católica, con todo su orden, vemos la misma cosa. Encontramos determinados derechos, los cuales son de tal manera radicales y eminentes, que son definidos por el Papa, y el mismo Pontífice no los puede cambiar. Por ejemplo, los obispos y los siete Sacramentos dentro de la Iglesia son de institución divina. La institución de la infalibilidad del Papa es divina.

Nadie puede cambiar esas cosas. Son fundamentales, y a favor de las cuales todo el mundo tiene el derecho de reaccionar. Un Papa nunca cometerá el error de querer suprimir la condición episcopal dentro de la Iglesia, porque el Papa es infalible, pero puede suceder que un alto prelado cualquiera quiera oprimir a un prelado de categoría inferior, dándole órdenes que él no tiene el derecho de dar.

¿Cuál es la defensa que tiene un prelado en esas condiciones? Es responder simplemente: “No, no y no. Yo tengo el derecho divino de gobernar este lugar, por debajo del Papa. Respeto mucho su autoridad, pero tenga la amabilidad de permitirme que no dé atención a lo que Ud. está diciendo.” Es decir, hay una especie de fundamento dentro de eso.

Su símil se encuentra en la organización medieval. Reconozco que ese carácter contractual existente en la organización medieval tiene riesgos, pero su inexistencia crea riesgos aún mayores. Esa organización contractual no ha sido bastante notada por los comentadores de asuntos medievales. Sin embargo, a mi modo de ver, es una de las características más originales de la organización medieval.

He aquí una cosa característica en este punto: durante la Revolución Francesa, el gobierno de París comenzó a alterar la organización jurídica de Francia, contrariando lo que estaba establecido en un contrato por el cual Bretaña había resuelto incorporarse como feudo a la corona francesa. ¿Qué hace la nobleza de Bretaña? Se reúne y manda una amenaza: “Si ustedes continúan por ese camino, proclamamos la independencia de Bretaña. Porque nosotros teníamos un contrato y ustedes lo violaron.”

La Francia del Ancien Régime 1 era una suma de contratos así. Por eso, muerto el Rey, toda la Francia fiel se levantó. Tres cuartos de los departamentos franceses se levantaron en armas porque los contratos habían sido violados. Francia estaba deshecha. Era necesario comenzar a hacer todo de nuevo.

Se ve muy bien cómo esa noción contractual era orgánica. Cuando leemos el “Contrato Social” de Rousseau, nos damos cuenta de la tontería existente en todo aquello, pero nos quedamos con una noción confusa de que allí existe cierto grado de verdad. En un punto cualquiera zumba una verdad, en medio de todos esos errores.

Ese zumbido aparece transformado en cántico en este punto que estamos considerando. Aquí la verdad no zumba, sino que canta.

Los súbditos del señor feudal

Dicho esto, consideremos el feudo. ¿Cuál es su naturaleza y organización? ¿Qué derechos tiene un señor feudal sobre sus súbditos y cómo hace sus leyes? Los súbditos de un señor feudal son de tres categorías diferentes: los vasallos nobles; los que podríamos llamar, hasta cierto punto, arrendatarios, los cuales reciben determinadas tierras; y la población de los hombres libres.

¿Qué son los vasallos nobles? Tomemos en consideración un feudo que tenga más o menos el formato de una mesa. El señor feudal tiene su capital colocada en el centro. Como suele suceder en las turbulencias medievales, en todo el borde de la mesa hay enemigos que procuran entrar. Por el mismo proceso por el cual el Rey le enfeudó aquellas tierras para que las defendiese, él acaba constituyendo a lo largo del borde señores feudales, los cuales hacen sus castillos que defienden las fronteras.

De tal manera que él tiene el núcleo del feudo, y la parte exterior está constituida de castillos de señores feudales. Pero esos otros señores feudales tienen en sus feudos ciertas posiciones que necesitan defender mejor. Entonces, dentro de su feudo constituyen feudos más pequeños y señores feudales menores.

A veces no es un castillo, porque no defiende una posición tan importante, sino una casa en la cual va incrustada una torre donde todos se defienden en caso de una agresión sumaria.

Esos vasallos nobles están obligados a auxiliar a su señor feudal en el gobierno y en la defensa de la castellanía.

Existen también los vasallos plebeyos, de dos categorías: el plebeyo propiamente dicho y el siervo. El vasallo plebeyo tiene tierras que recibió del Rey por un contrato, pero no participa del gobierno del feudo. Tiene derecho a residir en el feudo, donde goza de la condición que un ciudadano tiene en el país en el cual nació.

Al mismo tiempo, hay una población de hombres libres, fluctuante, muy frecuente en la Edad Media. Es una paradoja: en la Edad Media, cuando las vías de comunicación eran pésimas, pero se viajaba mucho, había una furia ambulatoria inexplicable. Se encuentran extranjeros, por ejemplo, lombardos, por Europa entera. Cualquier feudo al cual se va hay uno, dos, cinco lombardos. Eran hombres que vivían vagando, unos vagos. ¿Cuál es la posición de ellos en el feudo? La de súbditos extranjeros dentro del país. Ellos tienen derecho a vivir allá, pero están obligados a obedecer mientras estén ahí. Entran y salen cuando quieren.

Sobre las tres categorías de súbditos, el señor feudal tiene un derecho genéricamente llamado de justicia, administración y policía. Él hace muy pocas leyes. Cada uno vive según el Derecho Natural y la Ley Natural, y la costumbre regula todo entre ellos. El señor feudal mantiene la justicia en esos lugares, precisamente como el Rey en el reino.

Policía: cuando alguien viola un mandamiento de la Ley de Dios, una costumbre, el señor feudal lo manda a prender, a colocar en la prisión o a aplicar las puniciones del caso, a propósito, muy pintorescas, porque generalmente afectan la dignidad: la picota, huevos podridos, rechiflas del pueblo, una cabeza de cerdo colocada encima de la cabeza, etc. Los crímenes contra el honor son castigados con penas infamantes.

El señor feudal tiene además la administración y para eso, de hecho, da órdenes. ¿Esas órdenes pueden ser llamadas de leyes? Es necesario distinguir: en los feudos pequeños esto ni siquiera está escrito. Corre de viva voz: “Llegó el día de reparar los muros del castillo. ¡Vengan!” En los feudos grandes ya toma el carácter de órdenes generales, que pueden ser llamadas leyes. Y reciben el aspecto de leyes estatales en el ámbito de una federación.

Servicio militar

Por fin, está también la cuestión del servicio militar. La costumbre establecía el servicio militar para el noble y el plebeyo, y también existía la movilización general. El noble estaba obligado al servicio militar en tres modalidades: la cabalgata era la primera de ellas. Cuando se trataba de hacer una incursión en tierras de un noble vecino, el señor feudal llamaba a sus nobles y decía: “Hagamos una cabalgata en tal lugar.” También existía una campaña en gran estilo, en la cual se demoraba bastante tiempo invadiendo otro lugar. Y la tercera modalidad era la guarda. En tiempo de paz, los señores vasallos nobles debían guarnecer el castillo del señor principal, para auxiliar en la defensa normal contra cualquier sorpresa.

Al mismo tiempo, existía el servicio militar plebeyo, que era subsidiario. Solo se pedía cuando los nobles no eran suficientes para garantizar la integridad del feudo, y así mismo era muy limitado.

El plebeyo solo iba a batallar en determinados días del año, y solo tenía la obligación de llegar hasta cierta distancia. Fuera de ese límite, él dejaba las armas y volvía. Era también estrictamente contractual ese servicio. En algunos feudos los señores feudales llegaron a hacer contratos con campesinos ricos, bien nutridos, con lino y oro en sus casas, quienes afirmaban: “Nosotros le pagamos al señor feudal tanto por año y él contrata tropas mercenarias para venir a batallar; ninguno de nosotros combate.”

Al señor le parecía más interesante contratar bandidos en las montañas de Suiza, que llegaban hambrientos a luchar, que alistar a burgueses pacifistas para el combate. Así, todo el mundo se entendía bien y, prácticamente, por una cuantía de dinero, el servicio militar quedaba abolido.

Había, además, movilización general, cuando el apuro era muy grande y no tenía carácter feudal. Cuando el Rey o el señor feudal necesitaba refuerzos ante una invasión maciza o algo semejante, él decretaba que todo el mundo debía llegar con las armas que pudiera.

Entonces se formaban aquellos grandes ejércitos donde, a falta de otras armas, algunos iban a combatir con utensilios de cocina. Cuando llegaba el momento de la gran interpenetración de las tropas, olla contra olla valía, así como valía espada contra espada. Era el único vestigio de la antigua movilización romana, a propósito, de Derecho Natural.

Extraído de conferencia de 1954

Notas

1) Del francés: Antiguo Régimen. Sistema social y político en vigor en Francia entre los siglos XVI y XVIII.