Para ser católico hay que ser un héroe. Pero, cuántas veces, para ser un héroe hay que ser católico.

El primer principio, todo católico lo constata en el enfrentamiento de sus primeras batallas espirituales. No obstante, para verificar el segundo, remontémonos a algunos acontecimientos que sucedieron en los primeros meses de la Gran Guerra (1914-1918).1

La iglesia en ruinas…

El sable del coronel, con un golpe rápido y seco, corta la bruma matutina, aún teñida por el sol que nace sobre un campo devastado, un cementerio de hombres y edificios. El pelotón detiene su marcha ante la orden muda que brilla en la lámina del oficial.

—¿Algún sacerdote de buena voluntad? —solicita el comandante.

El P. Duroy sale del bloque:

—¡Presente!

A la izquierda del grupo, una iglesia seguía en pie, incluso después de los intransigentes bombardeos del día anterior. El regimiento francés y el templo eran, en aquel campo de batalla de 1914, los únicos que habían sobrevivido a la artillería alemana.

Una vez más, la voz del oficial se levanta en medio de las ruinas:

—¿Quién quiere oír misa?

Se alzan todos los brazos. Se movilizan las almas.

De repente, ¡un estruendo! Varios obuses caen a poca distancia. Su metralla se cobra dos vidas y deja nueve heridos. Es el toque de llamada para el santo sacrificio. El regimiento invade la iglesia.

Empieza la misa, resuena el armonio y se elevan los cánticos. El templo tiembla. No sólo por las voces de los mil doscientos soldados ya bautizados, no sólo por las aguas regeneradoras, sino por el fuego de la víspera y los proyectiles que impactan cada vez más cerca. Pero la infantería no se estremece: ayer se enfrentaron a la muerte, hoy están en frente de la Vida; y la Vida susurra a sus almas gritos más imperiosos que los gruñidos aterradores de la muerte que regresa.

La voz del predicador retumba en el santuario. El cañón prusiano, sin saberlo, la respeta y cesa sus salvas por un momento:

—Dios, que nos pide que suframos y muramos, nos da, con la prueba, y más fuerte que ella, la alegría sobrehumana de haber sido elegidos para ser héroes. Id a la muerte por Francia con una oración en los labios y la fe en el corazón. Caer por la patria no es morir; es tomar por asalto la vida eterna.

Una vez terminado el sermón, las notas del Credo resuenan poderosamente por las bóvedas. Y el templo vuelve a temblar: las bombas enemigas también cantan. La misa prosigue con solemnidad… La tropa comulga y eleva al Cielo, cual incienso mezclado con pólvora, su acción de gracias.

Finalmente, el sacerdote soldado traza la señal de la cruz en el aire y pronuncia la bendición. Dentro de las paredes sagradas, en constante sacudida, se oye ahora el tintineo de las bayonetas que coronan los fusiles. El ejército se prepara en su nuevo cuartel general.

… y el Santísimo en peligro

Pero de pronto todo se detiene. Una tempestad de hierro azota las bóvedas, que se tambalean, se resquebrajan y se derrumban. Todos salen corriendo hacia afuera. Sólo el P. Duroy, aún con la casulla por encima del uniforme, permanece en el edificio sagrado. Un teniente le advierte del peligro que se cierne sobre su cabeza:

—¡No! —exclama el sacerdote señalando el sagrario— Mi deber es salvar el Santísimo Sacramento.

Diciéndolo y haciéndolo, se dirige al tabernáculo. El fondo del santuario se viene abajo con un inmenso fragor. No se da por vencido. Grandes piedras caen delante de él y se interponen entre el divino General y su soldado. Pero sigue adelante. Y su ejemplo arrastra:

—Espere, padre —gritan algunos guerreros que regresan a la iglesia—, ¡le echaremos una mano para sacar al Buen Dios de ahí!

Estos brazos, tan acostumbrados a cavar trincheras, apartan las piedras y las vigas. El sacerdote abre el sagrario y toma al Creador en sus manos; los militares se arrodillan bajo la ruinosa cúpula. Cuando el traslado ha terminado, el teniente ordena la salida inmediata.

—Disculpe, mi teniente —dice un soldado que porta un ramillete de claveles colocado dentro de un trozo de obús como jarrón improvisado—; dos minutos más, que voy a llevarle esto a la Santísima Virgen. Será el recuerdo del regimiento.

Lo que pueden hacer los hombres resucitados por el perdón

Es el 6 de septiembre de 1914. En el frente, junto al Marne, faltan dos horas para el combate. Mientras tanto, se produce el peor de los enfrentamientos: la espera de una batalla que se sabe inevitable, implacable, inclemente. Un sacerdote decide aprovechar el momento:

—Hijos míos —les dice a sus hermanos de armas—, la cosa se va a poner caliente, y tres cuartas partes de nosotros no volverán para la revista. Una bala, una metralla, y luego el salto mortal al otro barrio…

A continuación, el soldado Planteau toma la palabra en nombre de los demás:

—Discúlpeme, padre, dos palabras; cada uno individualmente y por turnos, porque, ya me entiende usted…

De hecho, todos lo entienden. Enseguida, a solas con el presbítero, cada uno destapa sus llagas morales. La mano sacerdotal se alza para curarlas.

Están preparados. Demostrarán lo que puede hacer un hombre resucitado por el perdón.

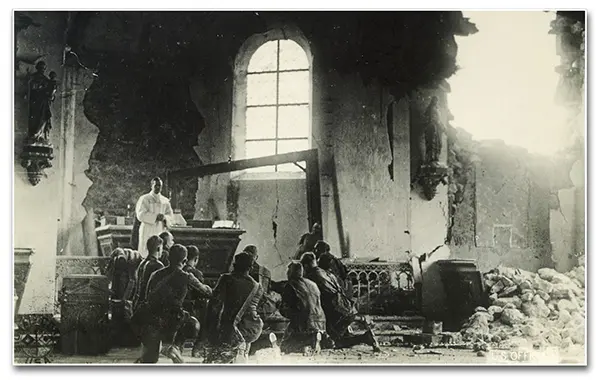

Unos soldados oyen misa en una capilla bombardeada de Dommartin (Francia)

Junto a la cruz

Pasan dos horas. Resuena la orden de ataque. Se desata la confusión. Caballos y uniformes se entrecruzan, las bayonetas se calan, llueve plomo y muerte. Planteau y su amigo Brigeois, que también se había confesado hace unos minutos, llevan a cabo proezas de valentía. Dargis, el comandante, los ve y les grita una orden que sólo sería digna de verdaderos héroes:

—Vais a subir a esa colina —ordena el oficial, señalando una elevación desprotegida—, y desde allí veréis dónde está la artillería enemiga. Luego —y esta es la parte más difícil de cumplir—, debéis volver para informarme.

Los soldados intentan calcular cuántos kilogramos de metal fundido vuelan alrededor del cerro, pero desisten. ¡Dios mío, qué diluvio!…

Sin embargo, obedecen y emprenden la subida. Cuando sus adversarios ven a los dos combatientes corriendo hacia la cima de la loma, se olvidan de todo. El dúo temerario acapara el protagonismo de la escena. Se descargan fusiles y cañones. Y Planteau aún tiene el valor de dejarse vencer por el buen humor:

—Vaya, compañero —dice sin aliento mientras corre—, no debemos ser poca cosa para que nos persiga una batería de 77 milímetros.

—¡Desde luego!, nos toman sin duda por el general Joffre…

Y así, con una sonrisa, llegan a la cumbre. Se disponen a inspeccionar el campo, pero se detienen reverentes. Allí, en lo alto, reina una gran cruz. Se arrodillan ante el Redentor y rezan a la luz de las explosiones y al son de los obuses que los buscan:

—Dios mío, has muerto por nosotros. Pues bien, si esto te agrada, podemos corresponderte del mismo modo. Sólo te pedimos que si caemos aquí nos pongas en el cuadro de honor de tu regimiento.

Concluida la oración, divisan la artillería enemiga y se disponen a bajar de inmediato. Sin embargo, en ese momento, un proyectil cae frente a ellos y ambos son lanzados al suelo.

—¿Estás muerto? —pregunta Planteau.

—Parece que no. ¿Y tú?

Dios toma por asalto la trinchera

En las trincheras, las horas son días, los días transcurren como años, las semanas equivalen a una vida y muchas muertes. Y así pasa un mes tras otro… «La lluvia de dos días ha convertido el foso en un lodazal; la batalla de ayer, en un cementerio; la llovizna de hoy, en un valle de lágrimas. El cielo llora sobre nosotros: ya somos difuntos asperjados con agua bendita. Sí, se acerca un nuevo combate…». He aquí los plomizos pensamientos que asaltan a los defensores de la trinchera, cubiertos como están por las nubes parduscas de un día sin sol, de una mañana que nunca amanece.

«En estos soldados se desvanece el ánimo, la valentía y la esperanza de vencer. Traducido al lenguaje de la guerra: agoniza la victoria, adolecida, incluso antes de la contienda…». Son éstas las sombrías certezas que pugnan en la conciencia del capitán, asustado por el oscuro domingo que comienza.

Los disparos silban continuamente sobre la excavación: la curiosidad de levantar la cabeza podría costar la vida. Pero de repente una sorpresa, como una bomba inesperada, aparece en la zanja. Las nubes siguen inexpugnables ante cualquier luz celeste, el fuego no deja de vigilar el refugio con sus detonaciones. Y, no obstante, el Sol brilla en la trinchera.

—¡Buenos días, hijos míos! Os traigo al Buen Dios.

Diciendo esto, el sacerdote, con la sotana ondeando al soplo de las balas y armado con el Santísimo Sacramento, toma por asalto el refugio francés. La resistencia es casi nula. Los hombres ya se han rendido, de rodillas, ante el Señor de los ejércitos.

—Amigos míos, os traigo la comunión porque algunos me la han pedido. Es el Maestro el que viene a visitaros, el Capitán invencible.

Oficiales, suboficiales y soldados se alimentan del manjar de los ángeles. Uno u otro quizá lo agradezca haciendo suyas las palabras de Zacarías: «Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visita el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz» (cf. Lc 1, 78-79).

En la trinchera, los rostros lívidos por la duda y las miradas apagadas por la desesperanza adquieren los colores del sol que nace. La sonrisa conquista el terreno como que con lanzallamas. La alegría inunda el foso. ¡El entusiasmo comienza a rebosar en aquello que era un valle de lágrimas!

—Ahora —exclama un soldado—, ¡ya pueden venir!

—¿Cuándo nos volveremos a encontrar con ellos? —responde, ansioso, un segundo.

—¡Ahí están! —ruge finalmente el centinela al advertir un movimiento ofensivo en la posición enemiga.

Los tres gritos resuenan en las bocas de los oficiales y las ametralladoras. Desde el refugio salta una contraofensiva furiosa y serena y, por tanto, irresistible.

Todos salen. El sacerdote se queda a solas con Dios. Lo deposita en un altar improvisado y lo adora al son de un concierto de clamores y explosiones. Los gritos de guerra compiten en fragor con las ráfagas. Estas empiezan a enmudecer. El protagonismo sonoro pasa entonces a los gemidos y las exclamaciones. Treinta minutos transcurrieron en esa tormenta. A los pies del Señor, el ministro sagrado escuchaba y suplicaba.

Ahora, sin embargo, las voces de victoria dominan los aires. Los soldados regresan triunfantes a la trinchera. Llevan consigo a sus compañeros heridos. Éstos son los más homenajeados: sus túnicas están teñidas de púrpura y las medallas de hierro, introducidas por los disparos enemigos, glorifican sus cuerpos. Los conducen hasta el Santísimo Sacramento.

Mueren, sí. Pero ante el divino Sol encerrado en el copón, los ojos entreabiertos de esa juventud rejuvenecida por el catolicismo contemplan la aurora magnífica de una victoria que han conquistado y la apertura de un Cielo que los ha conquistado.

Infantería francesa disparando desde una trinchera

Unos años después

¡Cuántas veces, para ser un héroe, hay que ser católico!

Todo soldado se percata de la realidad de este principio al primer tronar de los cañones: «En la guerra —explicaría un combatiente que presenció episodios como los narrados anteriormente—, es más fácil pasar sin pan que sin rezar, y, cuando se ha oído misa, uno se lanza a luchar con un ímpetu irresistible».2

Pero para ser católico, ¡hay que ser un héroe!

Y ahora más que nunca. Pues, ¿Qué es el heroísmo sino la valentía multiplicada por la valentía? ¿Qué es la valentía sino avanzar a pesar del peligro? ¿Y qué es la guerra sino la multiplicación del peligro por el peligro?

Pues bien, ¡estamos en guerra! A lo largo de los siglos, la Iglesia crece en gracia y santidad y, por tanto, crece en enemistad con el demonio, el mundo y la carne. La guerra es cada vez más completa, y la valentía de los católicos de hoy ya no puede ser la de las épocas pasadas. Ha de ser total, multiplicarse por sí misma, convertirse en heroísmo.

La valentía de creer en la indestructibilidad de la Iglesia no nos basta. Es necesario el heroísmo de permanecer bajo sus bóvedas, aun cuando éstas parezcan tambalearse.

La valentía de enfrentar los mil y un peligros de la vida no nos basta. Es necesario el heroísmo de, ante la cruz que domina nuestro calvario, seguir adelante hasta el holocausto.

La valentía de esperar el despuntar del sol, aun entre las nubes, no nos basta. Es necesario buscar, conquistar y hacer rayar la aurora invencible del Reino de María sobre un mundo que se arrastra en el fango, en la depresión y en las tinieblas.

«En nuestros días —escribía proféticamente, cuando aún era un niño, Plinio Corrêa de Oliveira en su cuaderno escolar—, no basta la valentía de los tiempos de paz. Nos resta elegir entre ser un héroe o un cobarde».

Notas

1 La información histórica contenida en este artículo se ha tomado de relatos de la época, incluidos en: Gaëll, René. Les soutanes sous la mitraille. Scènes de la guerre. Paris: Henri Gautier, 1915.

2 Idem, p. 101.