Han pasado dos mil años desde la fundación de la Iglesia. En este ínterin, ha sido objeto de incesantes ataques del poder de las tinieblas y, no obstante, permanece en pie. ¿Cabría lugar todavía para dudar de su inmortalidad?

Marcus Shing Yum Yip, EP

Cuentan respecto del cardenal Ercole Consalvi que, conversando con un adversario de la religión católica, le habría preguntado en tono jocoso: «¿Cómo piensas que puedes destruir la Iglesia si ni siquiera nosotros, los cardenales, lo hemos conseguido?».

Verídica o no, la frase encierra un significado profundo. Dos mil años han transcurrido desde que Nuestro Señor Jesucristo fundó la Iglesia. En este ínterin, ha sido víctima no sólo de incesantes ataques de los enemigos externos, sino también de la flaqueza espiritual —cuando no, con todo respeto, del desenfreno moral o de la venalidad— de su elemento humano y, no obstante, permanece inquebrantable.

Quizá el mayor testimonio de su inmortalidad y su carácter divino no consista en el hecho de haber sobrevivido a las persecuciones romanas, a las invasiones bárbaras o a las guerras de religión… sino a las defecciones de sus propios miembros. Basta abrir cualquier libro de Historia Eclesiástica para persuadirse profundamente de ello; los ejemplos abundan en todas las épocas y lugares. Por brevedad, elijamos tan sólo uno de ellos, ocurrido a mediados del siglo XIV. La tragedia comenzó en Francia…

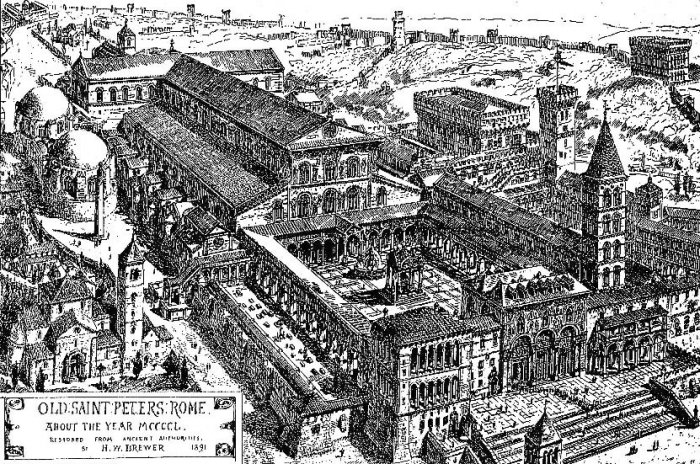

Antigua Basílica de San Pedro en Roma

¿Adiós a Roma?

En la apertura del segundo milenio de la era cristiana, serias desavenencias entre el poder religioso y el civil se habían acentuado. La cuestión de las investiduras generó una disputa sobre cuáles eran los límites de jurisdicción entre uno y otro, querella que creció hasta alcanzar proporciones clamorosas. Éstas desembocaron en acontecimientos como el del 7 de septiembre de 1303, fecha en la que el rey de Francia —Felipe el Hermoso— envió tropas para amenazar al papa Bonifacio VIII, llegando uno de los soldados a abofetearle la cara, episodio que se conoció como el atentado de Anagni.

No mucho tiempo después el nuevo Papa, Clemente V, consideró que era su deber remediar la disensión haciendo dos serias concesiones: se coronó en Lyon y nombró nueve cardenales, todos franceses. Además, se instaló —al menos temporalmente— en Aviñón, mientras no se solucionaban las desavenencias con los Capetos. Pero el pontífice duró menos que su residencia provisional, y la etapa que inauguró parecía que había llegado para quedarse. Comenzaba el exilio de Aviñón.

De los siete Papas de este período —incluido Clemente V—, todos fueron franceses… Ninguno de ellos renunció por completo a la idea de regresar a Roma, pero la situación en la capital del mundo cristiano no les animaba a hacerlo.

¿Estaría seguro el papado en la península itálica? Allí, las discrepancias políticas iban en aumento y dentro de las ciudades los partidos se peleaban entre sí. En medio de la tensión general, quizá un único sentimiento unía a los italianos: la aversión a la dominación extranjera. Ahora bien, no solamente los Papas de Aviñón tenían la nacionalidad francesa, ¡sino también casi todo el Sacro Colegio! Por otra parte, no parecía que el Papa pudiera encontrar sosiego en Francia, ya que se avecinaba un conflicto con los ingleses, inicio de una guerra de cien años…

¡El Papa tiene que volver a Roma!

En esta difícil situación, la voz de Dios no dejó de sonar a través de sus elegidos.

Santa Brígida de Suecia contó que había oído al propio Jesucristo, nuestro Señor, condenar la codicia, el orgullo y el libertinaje de la corte de los Papas franceses, ¡y acusarlos de poblar el infierno! Hallándose con Urbano V —el sexto Papa en el exilio— durante una estancia en Roma, le imploró que permaneciera en la Ciudad Eterna; sin embargo, no lo logró.

Sólo Santa Catalina de Siena fue la que, después de numerosas dificultades, finalmente convenció a Gregorio IX para que retornara la sede papal al lugar que le correspondía.

Palacio de los Papas en la ciudad francesa de Aviñón

Un Papa en Roma y otro en Aviñón… ¿un fracaso?

Gracias a Dios, en 1377 el Santo Padre se encontraba ya en Roma, aunque… fallecería al año siguiente. Compleja se les presentaba esta coyuntura a los cardenales, pues la agitación popular presionaba al cónclave para que designara a un Papa romano. Fue elegido Bartolomeo Prignano, no romano, pero italiano, quien adoptó el nombre de Urbano VI.

Todo parecía prometer la paz. Sin embargo, reformas imprudentes, sumadas al carácter rudo y colérico del sumo pontífice, despertaron la antipatía de los purpurados. En vano se lo advirtió Santa Catalina, rogándole mayor templanza. Cinco meses después, trece cardenales franceses alegaron que habían votado inválidamente bajo coacción y eligieron un antipapa, Clemente VII, que regresó a Aviñón.

La cristiandad estaba dividida de arriba abajo: había comenzado el Gran Cisma de Occidente A la izquierda, el antipapa Clemente VII – Palacio de los Papas, Aviñón (Francia); en el centro, el papa Urbano VI – Basílica de San Pablo Extramuros, Roma; a la derecha, el antipapa Alejandro V

Había comenzado el Gran Cisma de Occidente, la escisión más tremenda que el mundo católico había conocido hasta ese momento; caótica situación, generada por un enmarañado de intereses humanos, que duraría cuarenta años.

¿Se habría equivocado Catalina? ¿No se encontraba la Iglesia en mejores condiciones antes, en el exilio, pero con una cabeza, que ahora con dos? Era el camino del aparente fracaso lo que Dios le estaba pidiendo. Aunque no sólo a ella. En efecto, de tal forma se revelaban las infidelidades de aquella época que, para castigo de los hombres, hasta entre los santos la Providencia permitió divergencia de opiniones.

Con los Papas romanos, Santa Catalina de Siena, Santa Catalina de Suecia, el Beato Pedro de Aragón; con los papas aviñonenses, San Vicente Ferrer, Santa Coleta, el Beato Pedro de Luxemburgo. La muerte de ambos «papas» tampoco resolvió la controversia, pues cada partido eligió a su respectivo sucesor. Tres décadas de tentativas armonizadoras mostraron ser inútiles. La cristiandad se hallaba dividida de arriba abajo. ¿Cómo acabar con esa pesadilla?

Peor que dos papas

En 1409, veinticuatro cardenales —catorce de Roma y diez de Aviñón— decidieron actuar. Celebraron un concilio en Pisa, condenaron a los dos pontífices y eligieron al griego Pietro Philarghi, cardenal de Milán, que adoptó el nombre de Alejandro V. Ahora bien, aquella asamblea era completamente inválida, porque no había sido convocada por un Papa… Lejos de remediar el problema, lo agravaba: todos los pontífices —como si se pudiera hablar de más de uno a la vez, al menos en aquella época— se negaban a abdicar y ya no había dos, ¡sino tres pretendientes al solio petrino! Gregorio XII en Roma, Benedicto XIII en Aviñón y Alejandro V en Pisa.

A finales de 1414, el sucesor de la «sede de Pisa», el antipapa Juan XXIII, convocó un concilio en Constanza con el fin de resolver definitivamente la cuestión. No obstante, ese acto también era ilegítimo. ¿Qué esperar de allí? ¿Un cuarto pontífice?

En este callejón sin salida, Dios suscitó un hombre providencia al lado del verdadero Papa, Gregorio XII, a fin de terminar con el cisma: el Beato Juan Dominici, de la Orden de Predicadores. Auxiliado en gran medida por una serie de situaciones que un ateo llamaría «coincidencias», pero cuya causa un hombre de fe bien sabe vislumbrar, logró zanjar el problema.

Juan XXIII, presionado por todas partes, finalmente renunció. En cuanto a Benedicto XIII, su obstinación casi insana lo había desprestigiado tanto que lo había situado «fuera del juego»; acabó siendo depuesto en 1417.

Quedaba Gregorio XII, el Papa legítimo. Sin embargo, la situación interna de la Iglesia no le permitía continuar en el poder. Era necesario que también renunciara, para que la maniobra fuera aceptada por toda la cristiandad.¿Cómo hacerlo en un concilio como el de Constanza, que era inválido porque había sido convocado por un antipapa? Tal acto justificaría las tesis conciliares, contrarias a la verdadera Tradición. Entonces entró en escena la habilidad diplomática del cardenal Dominici, quien tenía en sus manos un documento de Gregorio XII que reconvocaba el concilio —por tanto, oficializándolo—, y otro en el que declaraba su renuncia como pontífice, poniendo término al Gran Cisma sin perjuicio para la autoridad del Vicario de Cristo.1

La santidad creciente de la Iglesia se constata en los hombres y mujeres que corresponden heroicamente a la gracia Detalle del retablo de Fiesole, de Fra Angélico – Galería Nacional, Londres

Finalmente, la Iglesia Católica Apostólica y aún Romana —por increíble que parezca— volvió a tener un solo Papa, Martín V. La escisión había terminado, pese a que no se podía decir que la paz en la Iglesia se hubiera logrado del todo. El Renacimiento iba viento en popa y la barca del Pescador atravesaría nuevas tormentas… pero la Santa Sede ya no saldría nunca de Roma.

De hecho, ¡la Iglesia es indestructible!

¿Sólo indestructible?

¿Tal afirmación no parece una conclusión lógica de la narración de los acontecimientos que acabamos de recordar? Sí, lógica; pero insuficiente. No estaría de acuerdo con la grandeza del Señor concederle la inmortalidad a su Cuerpo Místico, únicamente para que se tambaleara como un moribundo hasta el final de los tiempos. Ser inmortal no bastaba, hacía falta algo más.

En nuestra profesión de fe proclamamos: «Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica». Y así lo predicaba San Pablo: «Cristo amó a su Iglesia: Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, […] y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada» (Ef 5, 25-27).

La Iglesia Católica es santa por la íntima unión que posee con Jesucristo, su esposo, su cabeza, su salvador (cf. 1 Cor 12, 27; Ef 1, 22-23; 5, 23-32); santa porque recibió de Él el mandato de continuar su misión salvífica (cf. Jn 3, 17; 17, 18);2 santa… por sus miembros: ¡he aquí la polémica cuestión! No obstante, esto constituye una certeza teológica.

Al ser el Espíritu Santo como el alma de la Iglesia, Él la santifica indefinidamente, proveyéndola siempre de nuevos carismas y rejuveneciéndola, hasta conducirla a la perfecta unión con Cristo.3 Ahora bien, esta santidad creciente sólo puede constatarse en los hombres y mujeres que correspondieron heroicamente a la gracia. Su fidelidad es la que pesa en la balanza,el resto no vale nada. ¿Podemos considerar malo a un manzano porque encontremos bajo sus ramas algunas manzanas podridas? Juzguemos, pues, al árbol, no por los elementos enfermos que dejaron de nutrirse con la savia divina del Paráclito, sino por los frutos sanos.

Por peor que sea la borrasca que atraviese la nave de Pedro, la Iglesia permanecerá siempre inmaculada «Cristo salva de las aguas a San Pedro», de Lorenzo Veneziano – Museos Estatales de Berlín

¿Por qué Dios permite estos desastres?

Aun así, la perplejidad continúa: ¿Por qué permite Dios que la Santa Iglesia atraviese situaciones en las que se ve azotada por una vorágine de sucesivas catástrofes y de las que parece que no se recuperará?

Ante todo, no seamos injustos al atribuirle sólo al Creador una responsabilidad que nos corresponde principalmente a nosotros los hombres. En efecto, la misericordia divina ha querido premiarnos con el maravilloso don del libre albedrío, mediante el cual somos capaces de adquirir el mérito necesario para ir al Cielo. Ahora bien, o la libertad es completa, o no existe; si nuestra capacidad de elección se limitara nada más que a determinadas acciones, jamás podríamos decir que somos realmente libres. Sin embargo, si hacemos mal uso de ese privilegio que se nos ha concedido, la culpa es nuestra, no de Él.

Además, la existencia del mal en la Iglesia parece, en cierto modo, tan explicable como su existencia en el mundo. ¿Por qué el Señor, tan bueno, no elimina toda imperfección de la faz de la tierra? Santo Tomás de Aquino nos lo responde: «Dios ni quiere hacer el mal ni quiere no hacer el mal; pero sí quiere permitir hacer el mal. Y esto es bueno».4 En otras palabras, la Providencia tiene misteriosos designios que sobrepasan nuestro entendimiento, pero son necesariamente buenos, porque provienen de la Suma Bondad. Quizá sólo en el Juicio final, como explica el catecismo,5 conoceremos plenamente los caminos por donde, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, habrá llevado Dios el mundo al descanso definitivo, en vista del cual creó el Cielo y la tierra.

Así, pasada la tormenta es cuando la Iglesia se ve purificada de todo lo que en ella no debería existir, quedando sólo lo bueno, bello y verdadero, para seguir conduciendo y guiando en paz a las civilizaciones.

¿No nos narran los Evangelios que el primer Papa negó tres veces al divino Maestro? El propio Jesús había rezado por él —y en él por todos los Papas— poco antes: «Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague» (Lc 22, 31-32). Después de la caída, ¡la contrición de San Pedro le trajo una gloria aún mayor!

Del mismo modo, a pesar de todo, la Iglesia permanecerá inmaculada hasta el fin de los tiempos. Por peores que sean las borrascas que la nave de Pedro tendrá que atravesar, nunca podrá borrarse en nuestro espíritu esta certeza: «A los que aman a Dios todo les sirve para el bien; a los cuales ha llamado conforme a su designio» (Rom 8, 28).

Tomado de la Revista Heraldos del Evangelio n.º 235; pp. 32-35

Notas

1 Para más detalles acerca del papel del Beato Juan Dominici en el concilio de Constanza, véase el artículo CABALLERO BAZA, EP, Eduardo Miguel. «Un hombre providencial en la solución del Gran Cisma». In: Heraldos del Evangelio. Madrid. Año XV. N.º 167; pp. 16-21.

2 Cf. LEÓN XIII. Satis cognitum, n.º 7; 22: ASS 28 (1895-1896), 712; 723.

3 Cf. CONCILIO VATICANO II. Lumen gentium, n.º 4.

4 SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica. I, q. 19, a. 9, ad 3. En el cuerpo de esta misma cuestión, el Doctor Angélico deja bien claro que Dios no quiere «de ninguna manera» el mal de la culpa, es decir, el pecado. Sin embargo, sigue siendo verdad que Él lo permite.

5 Cf. CCE 314.